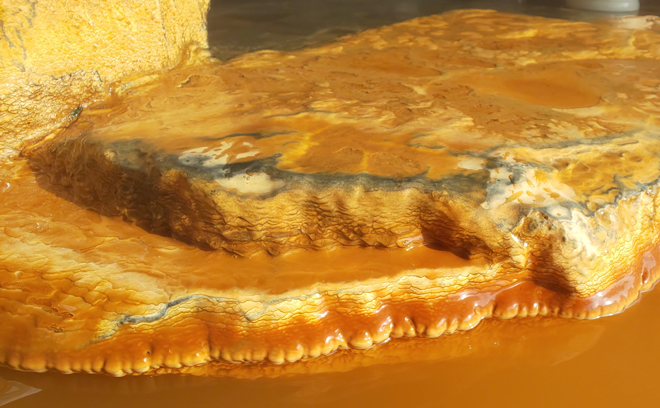

温泉成分が湯船の淵に堆積してエライことになっている「柿木温泉」へ。道の駅「かきのきむら」から(トイレ○仮眠◎休憩◎景観○食事○設備△立地○)

清流・高津川や豊かな緑に恵まれた島根県の西の端っこ吉賀町柿木村は、美しい自然と、有機栽培など自然農法が盛んなことで密かに知られている。 この村にある「柿木温泉」は、隣住民だけでなく遠方からもディープな温泉ファンが訪れる湯治場で、「はとのゆ」は気軽に使える日帰り温泉として嬉しい存在だ。 泉質は二酸化炭素ガスを1124.2mg/kg含む炭酸泉で、オレンジ色と柿色の中間のような色をした濁り湯。源泉温度3 […]