「ズーズー弁てのは 語尾がはっきりしないのが特徴なんだそうだ。だからカメダケにしてもカメダカにしてもだね、ズーズー弁の人が発音するとね、我々の耳にはカメダに聞こえるって」

東京・蒲田で起きた殺人事件の捜査を担当する警視庁の今西刑事(丹波哲郎)は、被害者の東北弁らしい訛りと「カメダ」という言葉の謎を探るうちに、島根県の出雲地方の方言の音韻が東北弁に似ていること、そして奥出雲に亀嵩(かめだけ)という土地が存在し、被害者の三木謙一(緒形拳)がかつて警察官として勤務していたことを突き止める。

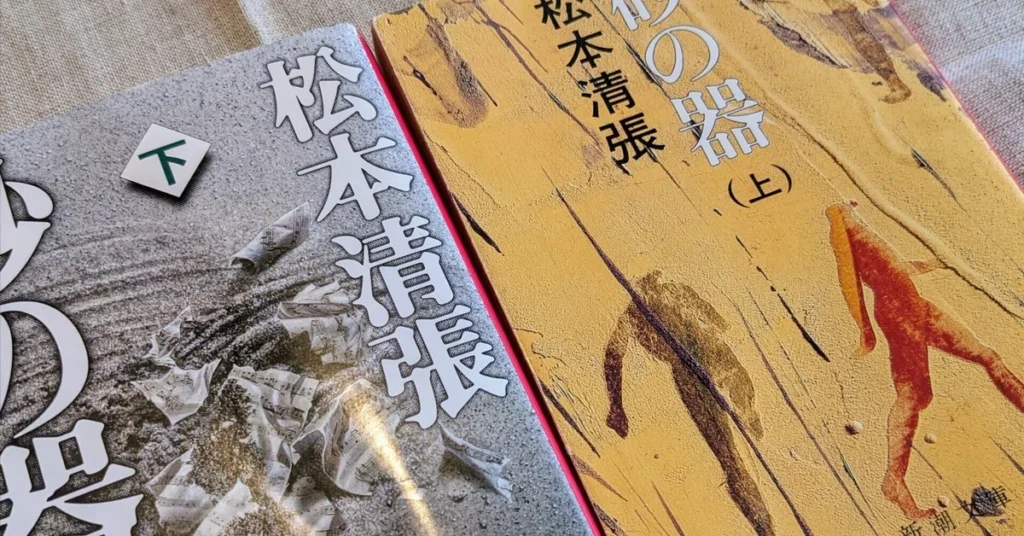

私の大好きな松本清張原作の映画「砂の器」が公開されて半世紀が経った。鳥取を旅していたが、鳥取砂丘の砂の上を歩いていて、映画のタイトルシーン、そして「砂の器」物語の超重要な冒頭のセリフにある「亀嵩」が頭に浮かび、奥出雲へと車を走らせた。

亀嵩駅と砂の器

松本清張の小説「砂の器」に登場し、その名を知られることになった亀嵩(かめだけ)駅は、奥出雲の山あいにひっそりとたたずむ、ぬくもりにあふれた小さな木造駅舎だ。

島根県松江市の宍道(しんじ)駅から広島県庄原市の備後落合(びんごおちあい)駅に至る木次(きすき)線の駅で、駅舎に入ると、右手が蕎麦屋になっている。

木次線はJR西日本管内では最も標高の高いところを走っていて、この付近は、島根県でも有数の豪雪地帯。屋根の雪止めなど、真夏に来てもピンと来ないが、以前冬に来た時は積雪がすごかった。

映画『砂の器』(1974年)では、今西は、ともに事件を追う西蒲田署の吉村(森田健作)と夜の大衆酒場で会い、亀嵩へ行くことを話す。

吉村「で、島根の方はいつ?」

今西「それがね。明日、大阪まで新幹線で行ってね、そこから特急だってさ」

この酒場のシーンの後<特急「まつかぜ」で山陰路に入る>という字幕とともに海沿いを走る特急列車の映像が映し出される。

今西は鳥取駅のホームで停車時間に新聞を買い、山陰線をさらに西へ。そして宍道(しんじ)駅で木次(きすき)線の列車に乗り換えて奥出雲へ向かい、亀嵩を所轄する三森署(架空の名前)がある奥出雲の出雲三成駅で下車するのだが。

原作と映画の相違点

1960(昭和35)年に書かれた松本清張の原作では、今西は当時東京駅を22時30分に出発した夜行の急行「出雲」に乗り、松江には翌日の17時11分に到着。その夜は松江に宿泊してから、3日目に亀嵩へ向かっている。清張が原作を書いた当時は、これくらい時間をかけて旅するのが当たり前だった。

しかし映画では、時代設定を原作から10年ほど後にずらしている、高度成長期真っ只中の10年である。1960年と1970年では電車移動手段も全く異なっていて、映画を観る人がおそらく違和感を覚えるだろうことへの配慮だったと思われる。

たとえば、原作発表の翌1961(昭和36)年には、山陰線初の特急として「まつかぜ」が登場した。

さらに決定的なのは、その3年後の1964(昭和39)年には、東海道新幹線が開業したことだ。

こうして映画が作られた1970年代には、列車の旅の時間短縮はめざましく、松江や大阪で1泊しなくてもより短時間で移動できるようになっていた。

やむなく時代設定をずらさざるを得なかったのだろうが、原作の「味」「雰囲気」さえも変えてしまいかねない「脚本の変更」は、かなりチャレンジブルなことだったと思われる。

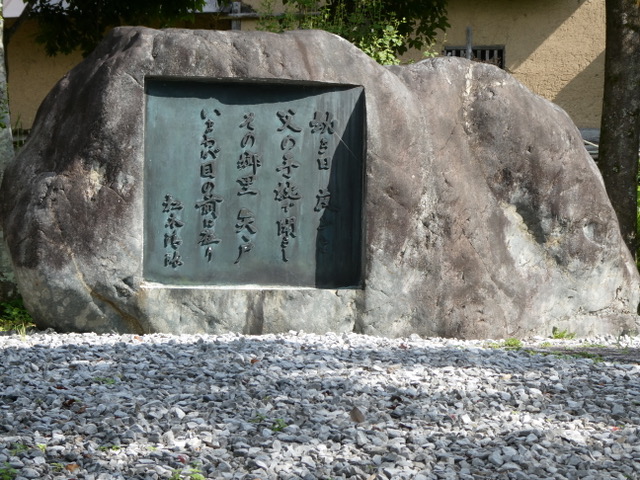

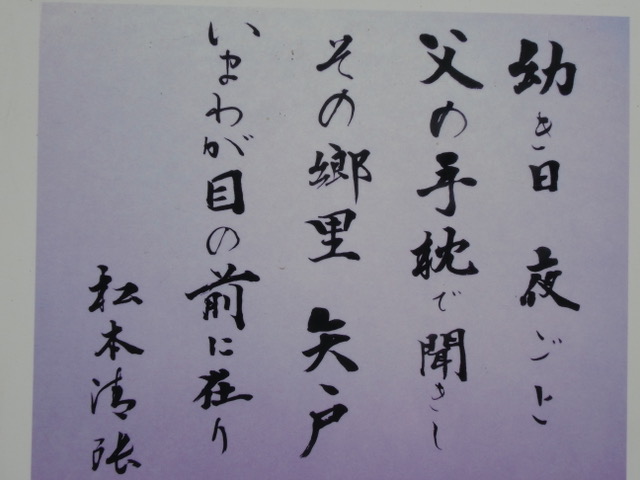

父と共に生きた松本清張の前半生

ところで砂の器では沿線の地名「亀嵩(かめだけ)」や地元の出雲弁が事件の謎解きの鍵となっているが、たとえば亀嵩には、清張は執筆過程においてただの一度も訪れていない。

それなのに、清張が亀嵩を物語の舞台に選び、生き生きとした描写ができたのは、父と過ごした前半生があったからだ。

清張の父は奥出雲に接する現在の鳥取県日南町の生まれで、同県米子市に養子入りした。父が話す西伯耆(ほうき)地方のなまりは出雲弁と共通する特徴が多い。実は、清張は戦後間もなく、ほうきの仲買をしながら各地を巡っていた。亀嵩という地名やそこで話される言葉の特徴は、その頃には熟知していたのだ。

亀嵩を舞台にする着想、構想は、清張の前半生に温められていたのだった。

道の駅「酒蔵奥出雲交流館」

道の駅「酒蔵奥出雲交流館」は、松江自動車道の三刀屋木次ICから国道314号線〜国道432号線を南西に34km、 或いは山陰自動車道の松江中央ICから国道432号線を南に43km、 島根県南東部の奥出雲町にある。

奥出雲町は、過疎が進む島根県の中でもとりわけ長閑な田舎町。田畑に囲まれ、行き交う人は殆ど見かけない。もちろん猛暑のせいでもあるのだろうが。

この道の駅は、全国的にも珍しい酒蔵が経営する道の駅だ。

駐車場は、建物施設の前に広々と。たまたまかもしれないが、到着した時点では、私以外の客はいなかった。

館内に、少し小ぶりのトイレがある。

休憩目的の立ち寄りなら、充分に落ち着いて休めるだろう。

温泉(亀嵩温泉)が近いので、温泉スタンドのサービスもあった。

この道の駅は、日本酒が試飲できることでも有名だ。

当たり前だが、少量の試飲とはいえドライバーが飲むのは厳禁。 道の駅から徒歩圏内に亀嵩温泉の宿があるので、そこに宿をとって宿の駐車場に車を泊めてから道の駅に歩いてくれば、思う存分、日本酒を試飲できる。駐車場に車はなかったけれど、道の駅の施設内には人がいるということは、亀嵩温泉のお客さんたちなのかもしれない。

絶品の燗酒

道の駅の施設は、物産館と、軽食コーナー。

物産館は、酒蔵がやっておられるだけあって、日本酒がズラリ。

「仁多米」「奥出雲」「杜氏の極め酒」等の商品の特徴は、地元のブランド米である「仁多米コシヒカリ」を主原料としていることだ。 精米、蒸し、麹造りも杜氏が一貫して行い、味は少し辛口でどちらか言えば燗酒向きに仕上がっているそうで、全国燗酒コンテストでは2年連続金賞を受賞しているという。

ノンアルコールの「甘酒」と微アルコールの「酒粕クリームチーズ」などは、アルコールが苦手な方に人気があるそうだ。 甘酒は酒蔵の米と米麹を発酵させ、砂糖は一切使用していないが、米麹から発せられる米本来の甘味がたまらないという評判。

「酒粕クリームチーズ」は、酒粕を奥出雲純米酒で練り合わせ、クリームチーズを配合した新感覚の商品で、道の駅を代表する商品の一つだそう。

他には酒蔵で作った「酒蔵蕎麦」、および地元、亀嵩地区の特産品の「亀嵩そば」、亀嵩温泉名物の温泉饅頭「亀嵩温泉物語」や米粉カマンベールチーズケーキ「仁多米の恵」 などが人気を集めているそうだ。