宮崎駿監督の名作『もののけ姫』には、「たたら場」が物語のカギを握る重要な場所として登場する。

たたら場とは、砂鉄から鉄を取りだす作業を行う場所で、いわば昔の製鉄所である。

映画では奥出雲に存在した代表的な「菅谷(すがや)のたたら場」がモデルになったという。

アシタカ:「まるで城だな」

甲六:「エボシ様の大たたらでさぁ。砂鉄を沸かして鉄を作ってるんです」

主人公アシタカは、たたり神の呪いを解こうと旅をする中、「たたら場」でエボシ御前と出会い、呪いの正体を知り、やがて人間ともののけの戦いに巻き込まれていく。

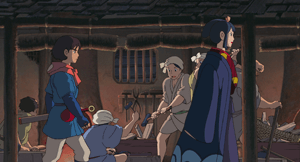

映画『もののけ姫』に登場するたたら場は、エボシ御前というカリスマ的な指導者のもと、多くの女性たちがふいごを踏み、額に汗して鉄作りに従事している。当時の社会では厳しい立場におかれていたであろう病を抱えたひとたちも受け入れられて石火矢の製造に関わるなど、そこはまるで外部の権力から独立した自治的な共同体のように描かれ、困難な状況にありながらも未来を切り開こうとする人々のエネルギーに満ち溢れている、そんな「たたら場」として描かれていた。

現実のたたら場は女人禁制、男たちの職場だった

実際の「たたら場」はどうだったか。

特に江戸時代から明治初期にかけて盛んに行われた「たたら製鉄」の現場は、映画のイメージとは大きく異なっていた。

下の写真は、たたら高殿の模型(和鋼博物館 蔵)だが、最も大きな違いは、たたら場が厳格な「女人禁制」の空間だったことだ。

その理由には諸説ある。

一つには、製鉄に関わる神(金屋子神・かなやごかみ)が女神であり、女性の存在を嫉妬するとされた神事的な側面がある。また、血や出産を「穢れ(けがれ)」として忌避する観念があったとも。そして何より、高温の炉を扱い、長時間にわたる過酷な肉体労働を伴う危険な作業場であったことは「女人禁制」の大きな理由の一つであったに違いない。

たたら場の最高責任者は「村下(むらげ)」と呼ばれ、数々の専門職人たちを使って、数日間以上にわたって24時間体制で炉の火を絶やさず、鉄を生み出した。

女性たちは、たたら場の直接的な作業には関わらず、周辺での炊事や、製鉄に不可欠な木炭を作る炭焼きなどで、間接的にたたら集団を支える役割を担っていた。

映画で描かれた「老若男女、健康な人も病やしょうがいのある人も一体となった」活気とは異なり、現実のたたら場は、男たちだけが黙々ひたすら神聖な炎と向き合い、100時間程度の連続労働を余儀なくされる過酷極まる職場だった。

宮崎駿が描いた「たたら場」は再構築された理想郷?

映画のたたら場が、史実とは異なる描写をされていることは明らかだが、では、宮崎駿監督はなぜ、「老若男女、健康な人も病やしょうがいのある人も一体となった」たたら場を描いたのか。

さまざまな解釈があって然るべしだが、「たたら場」には現代的なテーマを投影した「人間社会が再構築された理想郷」としての意味合いがあったのではないかと私は思う。

エボシ御前のタタラ場は、女性がリーダーシップを発揮し、社会的弱者も排除されずに役割を持つ理想的なコミュニティの象徴で、「ジェンダー」の問題や、多様な人々が共に生きる「共生」というテーマに対する一つの理想形として提示されたのではないかと思うのだ。

『もののけ姫』のたたら場は、歴史的な意味での「本当」の姿ではないが、むしろ「本当ではない」からこそ、そこに託されたメッセージや理想が際立ち、観る者の心に強く訴えかけた。

事実、多くの人々が映画に感動し、「たたら」という現実、歴史、文化に興味を持つきっかけとなった、そこに狙いがあったのではないだろうか。

映画では、ディダラボッチによって、たたら場は崩壊する。

そして、アシタカとサンがディダラボッチに首を返すことで、荒廃した森に木の芽が吹きだし、はげ山は緑に覆われていく。ディダラボッチのもう一つの姿であるシシ神の力によって、死にかけた山が再び「生」を得る「循環」が描かれている。

現実のたたら場でも、製鉄のための大量の炭を得るために山を削り、木々を伐採するが、その山は自然の力で30年は要するが元の姿に戻っていく。現実のたたら山内で暮らした人たちは、そんな「循環」の恩恵を受けながら、千数百年という長きに渡って「たたら製鉄」を行ってきたのである。

当時の様子を今に伝える菅谷たたら山内

雲南市吉田町には、日本で唯一、現存する高殿(たかどの=たたら製鉄の作業小屋)が、当時のままの姿で残っている。菅谷たたら山内の高殿では、大正10年(1921)まで操業が続けられ、昭和42年に国の重要有形民俗文化財に指定されている。

「山内(さんない)」とは、日本古来の製鉄法であるたたら製鉄に従事していた人達が日々働き、生活していた地区の総称で、ここにはたたら製鉄の作業小屋である高殿、元小屋、長屋などが残っており、当時の「たたら場」の風景を今に伝えている。

高殿の横に立つ桂の巨木は、たたらの神様「金屋子神」が降り立ったご神木とされる。

春の芽吹きの時期に3日間だけ、まるで紅葉したかのように真っ赤に染まる。まさにご神木である。

日本で千年余にわたって受け継がれてきた伝統的製鉄法

「たたら製鉄」とは、日本で千年余にわたって受け継がれてきた伝統的製鉄法のことである。

古来人々は、山や川、海から採れる「砂鉄」を原料とし、「木炭」の火力を用いて製錬することで鉄を得てきた。先人達は製鉄技術に様々な改良を重ねて日本独自の製鉄法までに昇華させたが、これが日本固有の「たたら吹き」である。

「たたら」という文字は、『古事記』(712年)に「富登多々良伊須々岐比売命」と出てくるのが初見。現在では、製鉄技術全体を含む広い意味で用いられる言葉である。

製鉄が始まった古墳時代後期(6世紀後半)の炉は、平面形が円筒形または隅丸方形をした自立炉で径50cm程度の小さなものだった。それが奈良時代(710~794)になると炉の長さを延ばした箱形炉が現れる。炉が長くなったことで、鞴から炉に向かって扇形に送風管を並べる構造が生まれ、箱形炉の基本的な形態は、この段階で成立していた。

古代の鉄生産だが、奥出雲をはじめとする中国地方では、はじめ原料には鉄鉱石が使われていたが、砂鉄の使用が始まると箱形炉による製鉄が行われるようになる。

こうした鉄生産は、中国地方と東北地方の一部では古代・中世・近世と継続したが、その他の地域では鎌倉時代までに姿を消している。

天秤鞴の登場とたたら製鉄の終焉

「たたら」の技術的変遷において、天秤鞴(てんびんふいご=吹子)の登場は画期的な出来事だった。

近世の中国山地でたたらが盛んになって生産量を拡大したのは、この天秤鞴の導入によるところが大きいとされる。

鉄の需要が増えるにつれ、生産量を上げるために大型化した炉には、一層勢いよく空気を送り込み、炉内の温度を高める装置が不可欠となる。

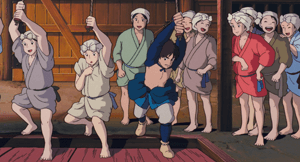

たたら製鉄においては足踏み式の鞴が用いられてきたが、この踏鞴にさらに改良を加えたものが天秤鞴。天秤鞴は両足で左右それぞれの鞴を交互に踏むもので、片方を踏むともう一方が上がる、いわばシーソーのような構造が特徴だ(下写真は復元模型)。

この天秤鞴の導入によって、生産効率は飛躍的に向上した。

鞴を踏む作業に従事する人を「番子(ばんご)」と呼んだが、何が過酷かといって、約70時間の操業の間、片時も休まず炉内に風を送り続けるというほど過酷な作業があるだろうか。

番子は3人1組で1人が鞴を踏み、1時間踏んでは2時間休憩の交代作業を行なっていたというが、実はこの様子が「かわりばんこ」の語源である。

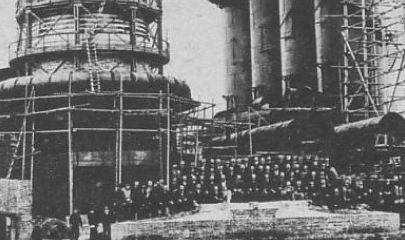

古来独自の発展を遂げてきた日本のたたら製鉄は、鉄の需要が高まった幕末から明治初期にかけて最盛期を迎えた。しかし、この時期には、同時に西洋から当時先進の製鉄・製鋼法が流入。ドイツから技術導入した八幡製鐵所や、釜石鉱山田中製鉄所などが相次いで登場した。

ここにおいて、従事する人々の技能と伝統的知見に依存した「手工業」的色彩の強い「たたら製鉄」は、量産性の高い「工業」としての西洋式製鉄・製鋼法の前に衰退の一途を辿っていく。

そして、大正時代おわり頃に、最後のたたら「菅谷たたら山内」が廃業したことによって、日本のたたら製鉄はその歴史に幕を下ろしたのであった。

道の駅「たたらば壱番地」

鉄のふるさと吉田町

道の駅「たたらば壱番地」は、日本古来のたたら製鉄が行われていた「菅谷たたら山内」から1キロだけ南西、旧吉田町にある。

ようこそと迎えてくれ、お土産屋を紹介するご当地キャラ=「しまねSuper大使」の「雲南吉田くん」だが、きっとブラックだった過酷なたたら製鉄の労働環境のためだろう、すごく怒った顔をしている。吉田くん、そんなに怒って不機嫌な顔をしていたら、島根県の観光キャラクター「しまねっこ」に人気が集中してしまうよ(笑)

さて ここは松江自動車道の雲南吉田ICに設けられた高速のSAを兼ねた道の駅で、多くの観光客が休憩のために、買い物のために集まる、とても賑やかな道の駅となっている。

駐車場はとても広いので、土日、休日でもおそらく駐車待ちなんてことはないだろう。

トイレは、第一トイレ?のすぐそばに第二トイレがある。混雑時の「お漏らし」を避けるためなのか、建物の設計上の都合なのか?

休憩環境としては、ごく普通で、可もなし不可もなしって感じ。

道の駅の施設は、物産館、農作物直売所、レストラン、「ままたまご(プリン)」の売店。

レストラン(下)とは別に、たまごかけご飯の専門店「金ちゃん亭」がとても目立っている。

屋外の出店も、とても美味しそうなラインアップで頑張っていて、レストランの影がやや薄い。きっと美味しいのだろうけど(笑)

物産館では、出雲そば、 宍道湖のシジミ、雲南サフレケーキ等、島根県の特産品を幅広く扱っている。

野菜も、ほとんどは島根県産。

ここは広島県との県境から10キロ程度しか離れていないが、県境を越えて、今は島根にいるんだということを強く意識させられた。