木曽氏は、南北朝の争乱期に足利尊氏に従って戦功をあげ、大吉祖荘(木曾谷北部)を与えられた。その木曽氏が、木曾谷南部にまで勢力を拡大した際に、南の「抑え」として築いたと言われるのが「妻籠城」である。

木曽氏は、15世紀中頃には木曾谷全域の支配を確立していたものと見られ、国人領主として発展。戦国期には村上、小笠原、諏訪の各氏と並んで信濃四大将と呼ばれていた。

木曽氏はその後、天文24年(1555)、中南信を制圧した甲斐の武田晴信に伏したが、20年後の長篠合戦を機に武田の勢威に陰りが見えると、木曽義昌が天正10年(1582)、織田信長に通じて武田を離反した。

そして、その2年後の1584年、「妻籠城」最大のエポックメイキングな出来事が起こった。

羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)と、織田信雄・徳川家康連合軍が戦った小牧長久手の戦いの一環として行われた「妻籠城の戦い」である。

この戦いにおいて妻籠城は、羽柴方についた木曽義昌の家臣、山村甚兵衛良勝率いるたった300名の兵が、なんと妻籠城に20倍以上の7000の軍勢で押し寄せた徳川方を撃退するという奇跡の舞台となった。

300対7,000の戦いの経緯

天正12年(1584)、小牧・長久手合戦に際して、義昌は徳川家康から豊臣秀吉に寝返った。

4月の長久手の戦いと6月の蟹江城の戦いで豊臣方に勝利した家康は、勢いに乗って9月に木曽攻めの軍勢を発する。

飯田城主・菅沼定利、高遠城主・保科正直、高嶋城主・諏訪頼忠ら7,000もの徳川方軍勢が伊那から東山道神坂峠を越えて木曽路に入り、この連合軍が最初の攻撃目標としたのは、馬籠城だった。

馬籠城の守将・島崎重通はとても単独では抗戦できないとみて妻籠城へ後退。徳川方の軍勢は木曽路を北上して妻籠に迫った。

妻籠城には、木曽義昌の重臣山村甚兵衛良勝が、近在の土豪である島崎、丸山、林、勝野の諸氏およそ300の兵を率いて籠城。

彼らの士気は高く、押し寄せる徳川勢に対して鉄砲を乱射。さらに大木や巨石を落として善戦した。

MVPは竹中小左衛門

戦いは次第に持久戦となり、いよいよ妻籠城内の鉄砲玉の蓄えが底をついてきた。

山村良勝は城兵の竹中小左衛門に城を抜け出て鉄砲玉の補充を命じると、小左衛門は30人ほどを従え、夜陰に乗じて木曽川の牛ヶ淵の急流を泳いで渡り、三留野で鉄砲玉を調達。

鉄砲玉を頭にくくりつけて再び夜陰に紛れて川を渡り、なんと無事城内に戻ったのである。

そして翌朝から、城兵による鉄砲の猛射が再開された。

玉切れと判断していた徳川勢は驚く。

さらに周辺の山々に旗が立ち、夜には篝火が燃え盛った。山村良勝の放った伏兵が郷民を糾合したのだ。これを豊臣の援軍到着とみた徳川勢は逆に自分たちが包囲されるのではないかと不安になり、撤収に転じた。

逃げに入った大軍はもろいもの、城兵の追撃を受けて多くの兵を失いながら敗走したのだった。

守り専用の要塞

妻籠城は、自然の地形の防御的利点を利用して作られた山城、というより要塞だった。

東西に延びて京都と江戸を繋ぐ2本の主要街道のひとつに位置し、三面が川や窪みに守られて、城の最高地点は420mという高さがあった。

しかも当時、妻籠城を囲む丘は木々が伐採されており、侵入者は山城から放たれる銃弾、矢やさらには丸太から身を隠すことのできるものが何にもなかったという。

このように、防衛拠点としては完璧だったが、大名がここに住んだことはなく、構造物としては数棟の小屋や倉庫、最も内側の主郭の物見櫓1棟のみだったらしい。

城址を散策すると、空堀や曲輪、帯曲輪や、主郭の外縁の土塁などの当時の防衛施設の跡を見ることができる。

中山道が3つに分岐する地点に、妻籠城址への入口がある。

中山道は中央の道を進むが、妻籠城址へは右の坂道に入って、10分ほど上ると本丸跡に着く。

本丸上には御嶽山権現碑等の石塔が立っている。

本丸跡からは、南方眼下に妻籠宿や馬籠峠を一望できる。

覇権を手にした徳川家康が急いだこと

「妻籠城の戦い」から16年、目まぐるしい覇権争いを経て、関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は、戦乱の余燼冷めやらぬ1601年には江戸を起点とした基幹道路として五街道の整備を急いだ。

家康は、いつ反旗を翻すか分からない地方に割拠する大名のもとへいつでも討伐軍を派遣できる軍用道路を求め、街道整備を喫緊の最重要課題としたのである。

江戸〜京都間を太平洋沿岸ルートで進む東海道に対し、内陸山間を通る約135里(約532Km)の中山道には69カ所の宿場が設けられた。なかでも、贄川宿(長野県塩尻市)から木曽谷を通り抜け、馬籠宿(岐阜県中津川市)まで11の宿場が置かれた南北約85kmは「木曽路」と呼ばれる。

中山道の防衛機能と、東海道との棲み分け

中山道の宿場町には、有事の際に城塞の代わりとなる役割があった。

宿場の出入り口に設けられた「枡形(ますがた)」は、街道からの動線をあえて2度直角に曲げて見通しを悪くする仕組みである。敵の行軍を遅らせるだけでなく進軍に手間取る敵を挟撃することもできるので、城郭の大手門などにも採用されていた。

ちなみに、東海道の宿場町には枡形は設けられなかった。大井川や天竜川といった橋のない大河川が横切る東海道では、川で行軍を食い止められたため、宿場町に足止め機能をつくる必要がなかったのだ。ただ、平時でも雨で河川の水かさが増すと、旅人も渡河できず、しばしば足止めを余儀なくされ、旅程が狂うこともあった。

その点、中山道は比較的正確な旅程を組めたため、参勤交代はもちろん、数日に渡って執り行われる婚礼の儀式に遅れられない皇族の輿入れにも中山道が利用されていたという。

交通の要衝に新設された妻籠宿

妻籠宿は、木曽川の支流蘭川の河岸段丘に、細長く南北に軒を連ねる宿場町として整備された。

他の宿場町はもともと集落があった場所で整備されたが、妻籠宿は集落の周辺から人を集め、住む場所を割り当て、宿場の機能を持たせて新設された。

妻籠城の存在理由と同様、この場所が交通の要衝だったから、宿場町を新設したのである。

似た境遇の人が集められたため、他の宿場町に多い大店や大地主の御殿のような際立って大きな屋敷がないのが妻籠宿の特徴となっている。

北端の高札場から下町、中町、上町と続き、宿場の中心であった中町には、身分が高い者の宿泊所である本陣や、本陣に次ぐ補助的宿舎の脇本陣、問屋などが集まった。

南端の高台に寺院が置かれ、直下にあった宿場の出入り口には枡形が築かれた。

幕府が街道を精密に調査した記録『中山道宿村大概帳』によると。

1843年の時点で、木曽11宿の中では町のサイズは最小ながらも、本陣、脇本陣のほか一般の旅人が利用した旅籠が31軒もあり、人口が400人を超える規模となっていた。

宿場の北端にある水車小屋。左奥に見えるのは、幕府が庶民に対し禁止事項や守るべきことを布告した高札場である。

長野県と岐阜県、県境の道の駅

道の駅「賤母(しずも)」は、妻籠城址、妻籠宿から中山道を外れて西に5キロ。

中央自動車道の中津川ICからは、国道19号線を北東におよそ17キロ走ったところにある。

長野県の25番目の道の駅として1994年にオープンした道の駅だったが、その後、道の駅がある旧山口村が岐阜県中津川市に越境合併。2005年に岐阜県45番目の道の駅として新たに登録された。

全国の道の駅の中で唯一、所属の県が変わった道の駅なのである。

「賤母」は古くからのこのあたりの地名だ。

「賤」は「織物を仕事とする女性」を意味し、「母=喪」は賤の仕事着である赤黄色系の着物を意味するそうだ。

紅葉の時期、この辺りは「賤が着る喪のような色に染まる」ことから「賤喪」、転じて「賤母」となったらしい。

若き日の東山魁夷が惚れ込んだ紅葉が、ここにある。

東山魁夷が風景画科を志した頃に接して

道の駅の施設は物産館、農作物直売所、レストラン、そして東山魁夷の博物館。

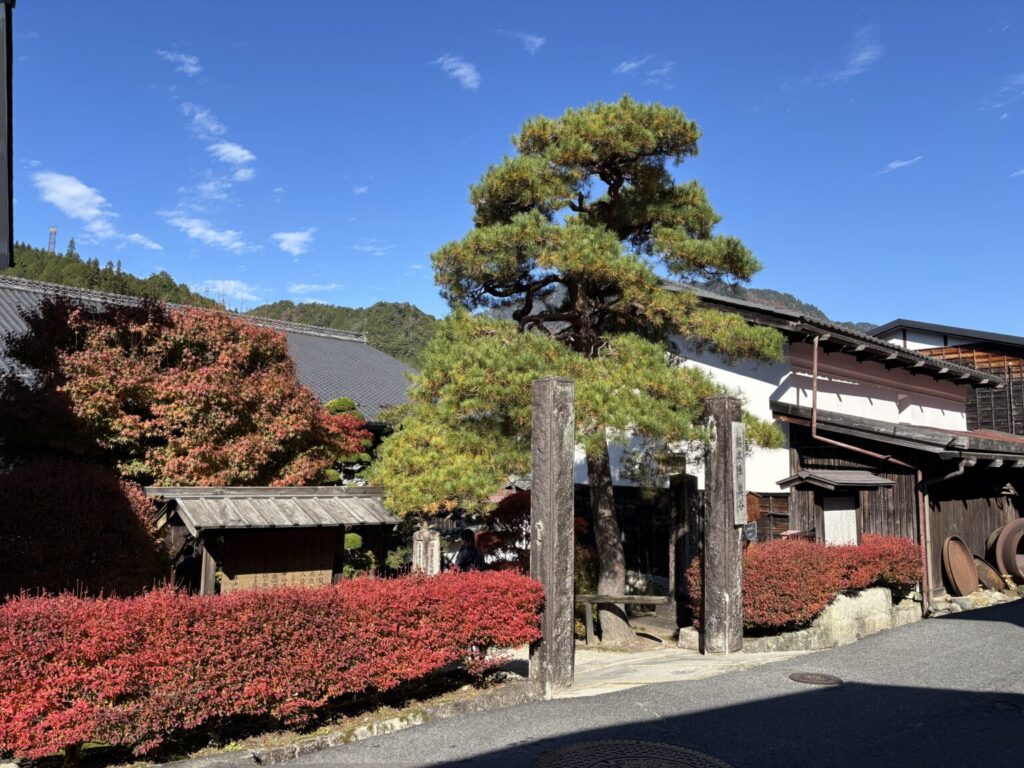

物産館の横を少し奥に入ったところに、東山魁夷の博物館がある。

ここ賤母は、若い頃の東山魁夷画伯のゆかりの地。案内にはこうある。

「画伯は美術学校に入って最初の夏休み、友人と共に木曽川沿いに1週間余りのテント旅行をします。このとき御嶽に登ったのが画伯を山国へ結びつける第一歩でした。この旅の途中、賤母の山林で大夕立に遇い、村外れの農家に駆け込んで一夜の宿を求めます。そこで画伯は思いがけないほどの温かいもてなしを受けます。そしてこの旅で、それまでに知らなかった木曽の人たちの素朴な生活と、山岳をめぐる雄大な自然に心を打たれ、やがて風景画家への道を歩む決意をしたのでした。その後、何かに取り憑かれたように信州各地の山野や湖、そして高原へと旅を重ねて、四季折々の風景を描き続けたのでした。

このように、この地「賤母」は東山魁夷画伯にとって忘れることができない、風景画家としての出発点となった所だったようです。」

賤母と東山魁夷にはこうした縁があって、画伯から500点を越える版画作品の寄付をうけ、その展示施設として1995年にオープンしたのが「東山魁夷 心の旅路館」だ。

館内には、風景画家として独自の境地を確立していくその生々しい過程、東山魁夷画伯のリトグラフや木版画などの作品が展示されている。

全盛期、晩年の作品とは、画風も完成度も随分異なる。

しかし、木曽に暮らす人々の生活と雄大な四季折々の自然を表現した作品の一つひとつが、静かに深く私の心に響いた。

「描くことは祈ることである」は東山画伯の名言中の名言だが、私はこの言葉が最近ますます腑に落ちている。

若返れたとしても自分の尿はよう飲まんが

ちなみに私はあの「マドンナ」と同い年。

マドンナが実際に行なっているケガの治療、アンチエイジング方法はみなさんご存知かもしれない。

ホテルの湯舟いっぱいに氷を敷き詰めた氷風呂に入り、まずはウォーミングアップするように、スタッフと一緒にエクササイズ。そして意を決すると、氷が敷き詰められた湯舟に浸かるのだ。

氷風呂に入っている間も、気を紛らわせるためにエクササイズを行なったり、ダンスをしたりしたりと、さすがのマドンナも精神統一が必要のようだが、そんなマドンナが氷風呂から上がって飲んでいるものがエグい。マドンナがバスローブにくるまりながらコーヒーカップいっぱいに入った黄色の液体を飲んでいるのだが、それはなんと自分の尿なのだ。

マドンナは自分の尿を飲みながら「氷風呂から上がったあとに尿を飲むのはとてもいいこと」と話し、自身の健康法の1つであることを明かした。

「尿セラピー」というものがあり、自分の尿を飲んだり肌などに塗ったりする健康法は、一部で実践されているらしい。

私は自分の尿を飲むのは無理だが、元気なマドンナを見ていると禿げ増され、もとい励まされる。

私の、これから始まる「祈りの画家」としての歩み、まだまだこれから長いのである(笑)