リクルート後輩で友人の宮崎秀敏くんは広島の出身。

「広島の夏の風物詩は「三郎の滝」だよ、広島にいるなら行ってみたら?」と勧めてくれた。

彼が教えてくれたサイトを見ると、長い歳月をかけて生まれた、長さ30mの天然すべり台とのこと。

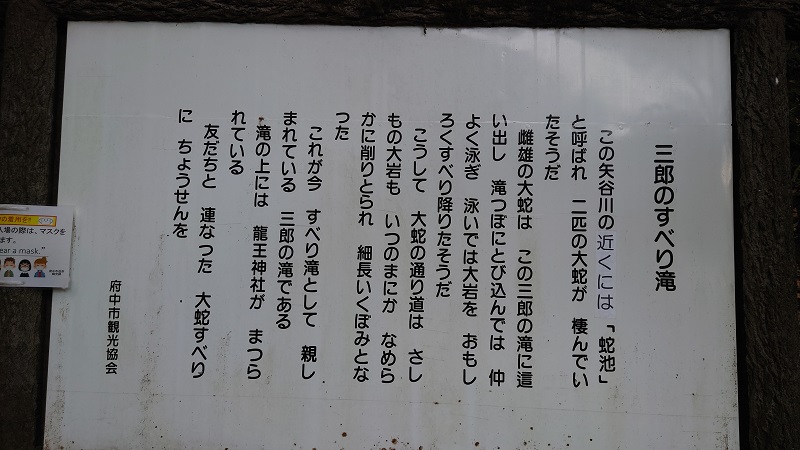

二匹の大蛇が遊んでなめらかな岩になったという伝説、「まあロマンチックな」という人がいるけど、私ゃ蛇大嫌いですから〜、残念!

楽しそうに滝すべりをしている子供たちの動画もネットの動画にアップされていて、本当にウォータースライダーできるんだとは思ったが、半信半疑で/とにかく行ってみた。

駐車場から「三郎の滝」へ

ナビに「三郎の滝」と入力したら迷うことなく行けたが、国道から案内される道に入ると、離合の難しい細い道になるので、運転は慎重に。

細い道を行き着いた先に駐車場。

駐車場には車止めがなく、崖ギリギリのところに、小さな縁石があるだけ。車ごと谷に落ちた人もいるらしい。

駐車場から滝までは、私の足では10分ぐらい歩く。

坂道や石段が続き、運動不足ジジイにはちょっときつい道。何よりすべりやすいので特にジジイは転倒注意である。

「三郎の滝」は、下から上流に向かって「一郎の滝」「二郎の滝」「三郎の滝」が連なる。

一郎の滝と、二郎の滝を通り過ぎ、一番上流にあるメインの三郎の滝を目指した。

三郎の滝と、楽しめる「すべり滝」

三郎の滝はもっとも奥にあって、長く急な滝だった。

ここに近寄るのは危険と感じる。

YouTubeの動画で見ていたのは、その手前の「すべり滝」である。

30mの長さを、お子さん達はキャーキャー叫びながら、とても楽しそうにすべり落ちていく。

せっかく来たからジジイもすべろうかと思ったが、大人たちが滑っているのを見ていると、子どものように下までスムーズに滑ることができていない。大人たちがだいたい途中で止まってしまってもそもそしているのを見ていると気持ちが萎え、またせっかく治った脊柱管狭窄症が再発してもバカらしいので、滑るのはやめた。

たぶん一番綺麗な「二郎の滝」

下に下りると、二郎の滝がある。ここはなかなかの景観だ。

柵があって、滝への立ち入りは禁止になっている。

しばらく二郎の滝を眺めている間、「ごめんねジロー」と繰り返す奥村チヨの歌が脳内をリフレインした。

小学校4年生の時にとても流行った歌で、奥村チヨさんを大好きになったことも思い出す。

その後、小柳ルミ子が二匹目のドジョウを狙って「さよならジロー」という歌を歌ったが、こちらはしょーもない歌だったし、小柳ルミ子はあまりタイプではなかったし(笑)。

最後は一番下の「一郎の滝」

さらに下に下りると、一郎の滝だ。

二郎の滝ほどの見応えはない。

ここもすべり台スポットとなっているのだが、傾斜は急だし、水深もかなり深いらしい。

お子さんには浮き輪が必須のようである。

ヒデちゃん、紹介してくれてありがとう。楽しかった!

街のど真ん中の道の駅「びんご府中」

「三郎の滝」に向かう拠点としたのは、道の駅「びんご府中」。

府中市役所のほぼ向かい側にあって、人口4万人の府中市の中心に位置する「まちなかど真ん中」の道の駅である。

山陽自動車道の福山東ICから国道182号線→国道486号線を西に18km、あるいは尾道自動車道の尾道北ICから国道486号線を東に10kmだ。

地価の問題もあったのか、敷地の確保が難しかったのだろう、駐車可能台数は道の駅としてはかなり少ない33台。

私は車を停めるのにしばらく待ったが、駐車場が狭いことによる問題はそんなに発生していないという。

それはおそらく道の駅の近くに大きなスーパーマーケットが2つもあって、地元の人の多くは買い物にはそこを利用しているからなのだろう。

道の駅は、市外からの観光客に市内の特産品を販売したり、郷土料理を提供したりする場としてその機能を果たしているようだ。なので、農産物の直売も、これといったものに絞り込んでいるようだった。

トイレは、文句なし。とても綺麗だし、ゆったりしているし。道の駅はやはりトイレが大事。ここのトイレはほぼ満点ではないだろうか。

休憩環境としては、70点ぐらいか。休憩スペースが少ないわけではないが、やや「余裕」とか「ゆとり」がないという印象。あまり長居したいという気にはならない。

なんといっても府中味噌、そして府中家具!

道の駅の施設は、物産館、農作物直売所、レストラン。

物産館では、いろいろな商品が売られているが、400年の伝統を持つ特産品の府中味噌を用いた商品が特に目立っていた。

府中家具は、大阪で箪笥の製法を習得した内山円三が、18世紀初頭に帰郷し生産を始めたのが起源とされる。当時は一部の富裕層のみが箪笥を保有する時代であり、広く普及し始めるのは江戸時代後期から。今では日本六大家具産地の一つに数えられている。

府中が家具産地となった要因は2つ。一つは陰陽を結ぶ石見銀山街道沿いに位置し、中国山地産の木材を運搬する中継地・集散地になるとともに、自然乾燥に適した気候で歪みの少ない木材が入手しやすかったこと。

2つ目は、付近で自生する良質の桐を用いて古くから木製品を製作する技術があったことである。

まさか道の駅に家具を買いに来る人は少ないと思われるが、物産館の一角に小ぶりのものが並べられていて、薪やDIY用の木材もたくさん売られていた。

レストランでも府中味噌

道の駅のレストランは定食、丼物、麺類、一品料理を提供する幅広いメニュー構成だが、やはりレストランでも府中味噌を用いたメニューが気になる。

私のイチオシは、「具たくさん味噌汁」。白味噌、中味噌、合わせ味噌から好みの味を選択でき、梅味噌入りのおにぎりと合わせてもワンコインで楽しめる。

麺類コーナーでは「府中味噌ラーメン」「辛子味噌ラーメン」「味噌つけ麺」「味噌チャーシュー麺」。 定食では「府中味噌酢豚定食」が人気だ。