ノンフィクション「かもめのDNA」第3話「株のばらまきは我々R82が入社して2年経った1984年、稲盛和夫の江副いじめによって始まった」

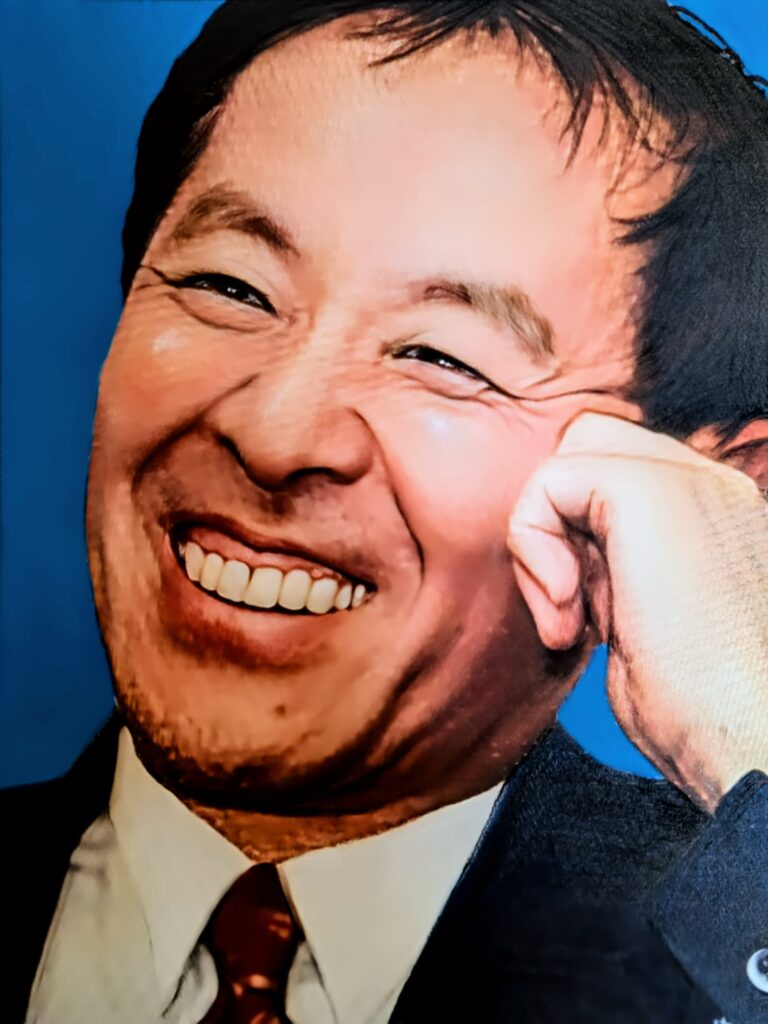

2026年2月14日、世間的にはバレンタインデー。 還暦から古希へと向かうR82の面々が、大阪で初めて開催されたプチ同期会に集まった。 (水の都・大阪開催のプチ同期会の冒頭、大野誠一のスピーチにOh,No!と盛り上がる?の仲間たち)かもめのDNAという漠然としたタイトルで書き始めたこの物語だが、我々R82の感覚ではほぼ「リクルートのDNA=江副浩正のDNA」である。 しかし江副創業社長のもとで仕事 […]