津和野は、日本全国津々浦々を旅している私が、「どうしようもなく好きな場所」の一つである。

さだまさしの「案山子(かかし)」という曲は、津和野町をモデルにした曲として知られ、特に津和野城跡から見下ろす景色がまさに歌詞の情景と重なるこの町に、もう何度行ったことだろう。

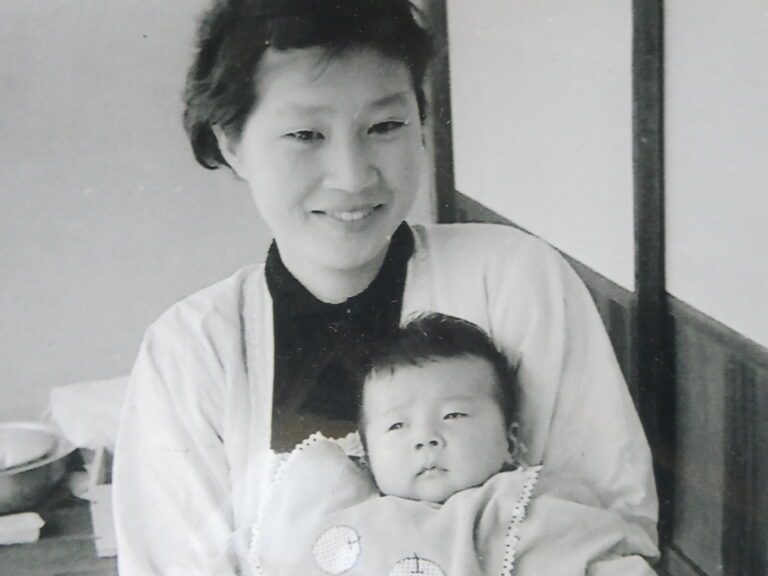

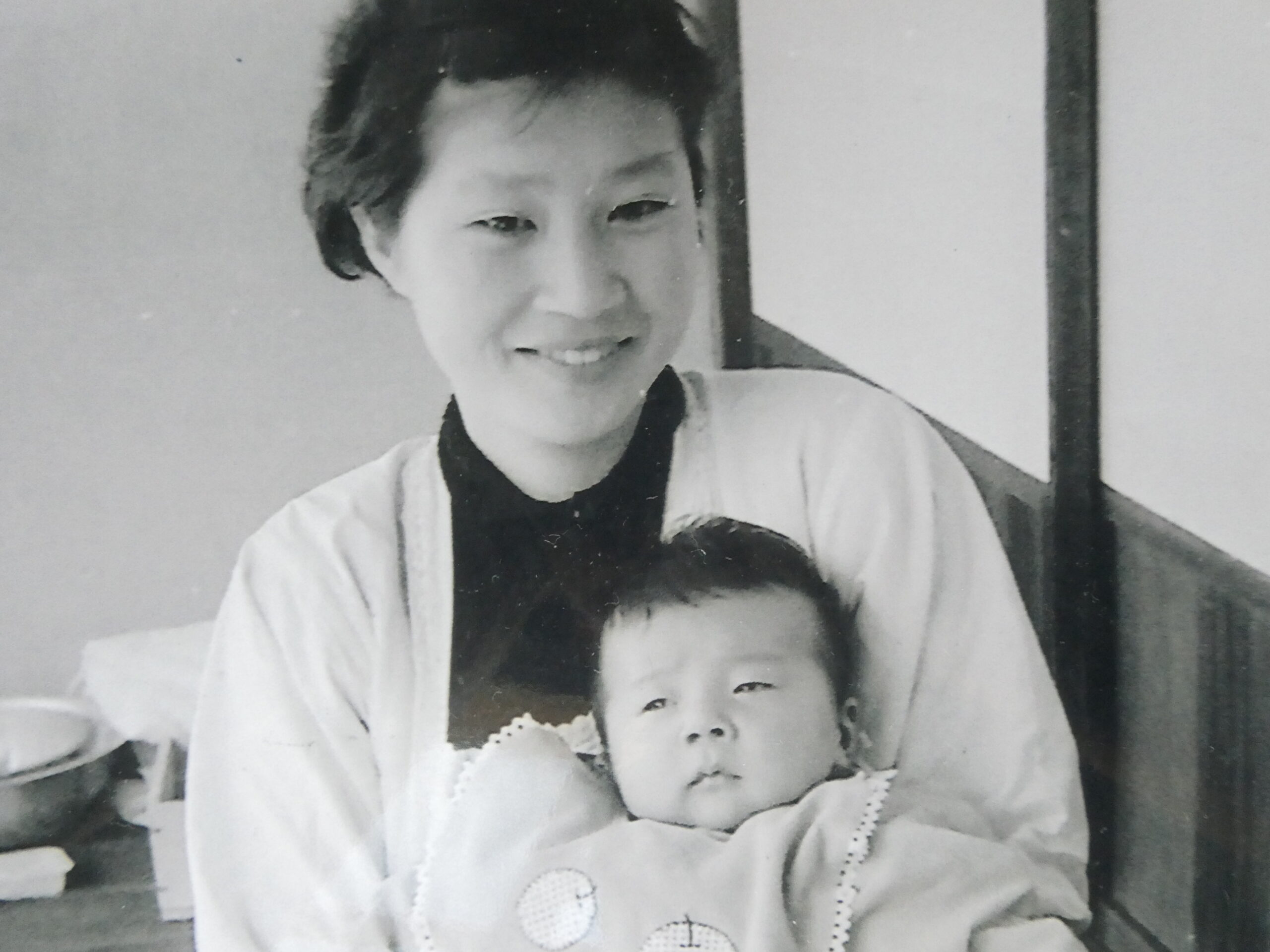

それでも私は、この曲を聞くたびに、たまらなく津和野に行きたくなるのだ。冒頭の写真は、母に抱かれる私だが、津和野は、母の実家に車に乗せて送って行った際、一緒に立ち寄った思い出の場所だから。

ご存知「案山子」は、故郷を離れ、都会で一人暮らしをする子どもへの想いを歌い上げるさだまさしの名曲だ。リリースされたのは1978年、私が京都の大学に入学し、京都市内の、まだ市電が走っていたその東山安井の停留所近くの小さな部屋で下宿を始めた、まさにそのタイミングだった。

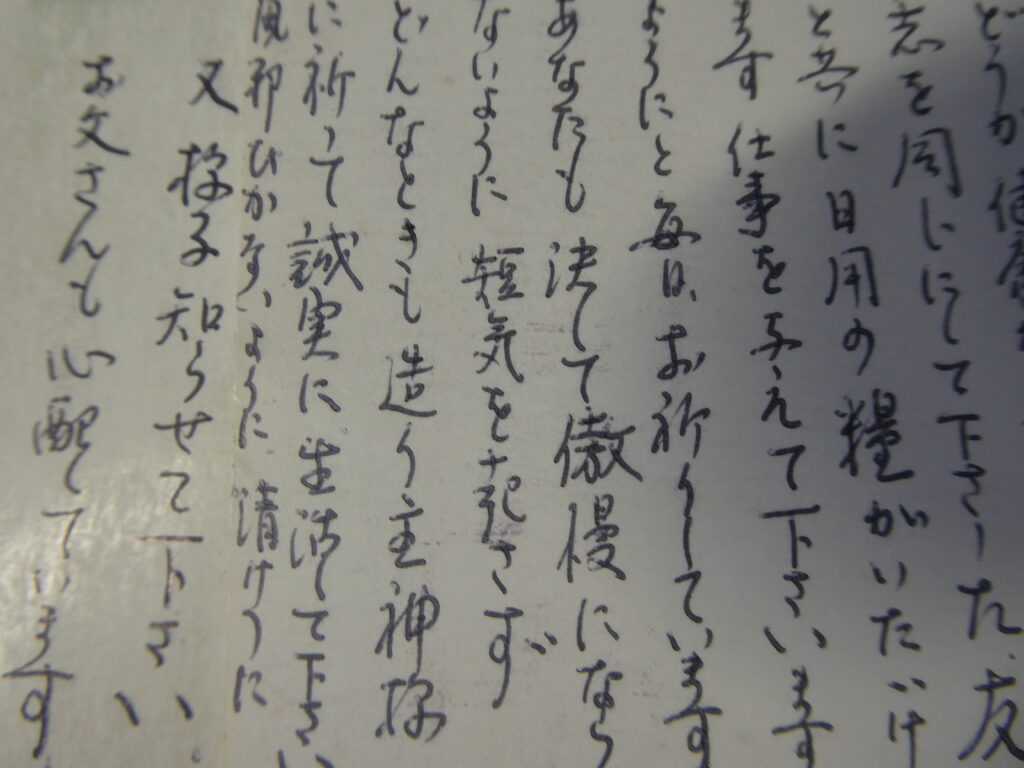

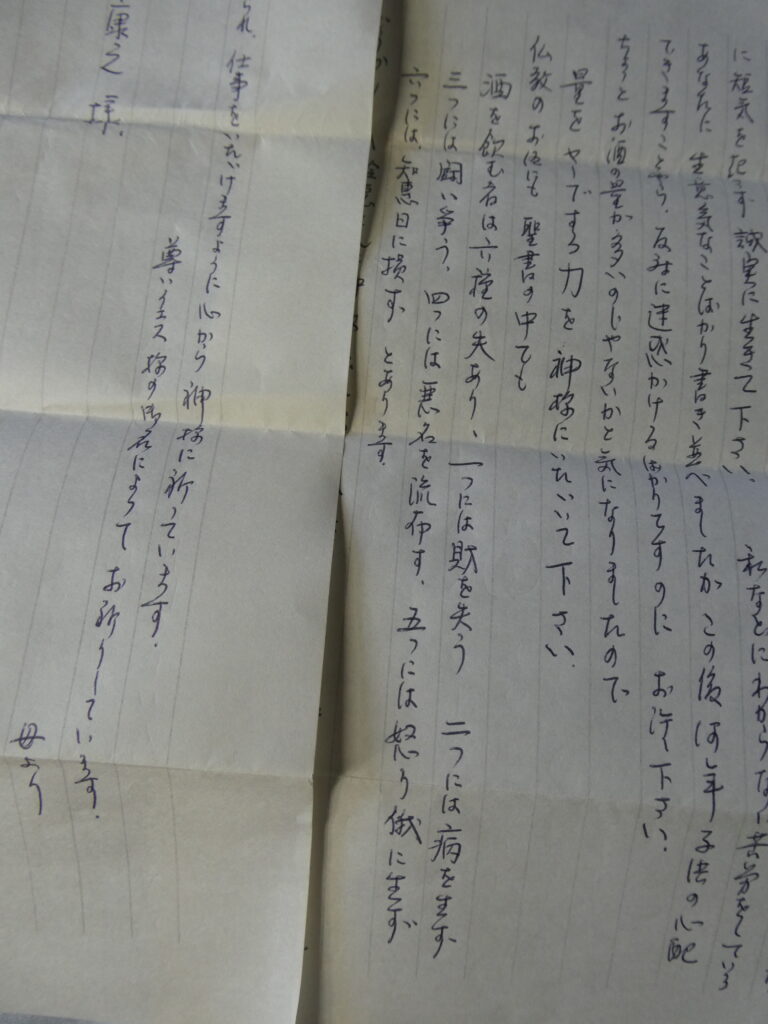

以来、この歌を聞くたびに、京都の下宿先に時折届いた母の手紙が思い出されて胸が締め付けられる。

そして今となっては、耳が聞こえなくなり認知症も進む母を見遣りながら、その手紙を引っ張り出しては、涙腺崩壊する日々だ。

母と離れて暮らし始めてから45年以上、いただいたどの手紙にも、母は同じことを書いていた。そして、学生時代に下宿に届いた手紙は全て、冒頭、判で押したように「元気ですか?」「お金は足りてますか?」で始まっていた。

津和野城址から津和野の街並みを見下ろして

さだまさしの著書「噺歌集(はなしかしゅう)」には、「日本のふるさと像として津和野を選び、三本松城(津和野城の別称)の石垣の上に腰かけて、案山子の歌詞と曲を書いた」とある。

日本100名城にも選ばれている津和野城は、「関ケ原の戦い」後には坂崎直盛の居城として、江戸時代には亀井氏の居城として知られている。

リフトでのぼることができる山上には石垣が残るだけだが、頂上から眺める風景は格別で、タイミングが合えば、さだまさしが「山の麓 煙吐いて 列車が走る」と歌った「SLやまぐち号」も見ることができる。

確かに、歌詞にある城跡から見下ろした川や山の麓を走るSLの描写は、石垣から見下ろした津和野の町並みそのものだ。

ちなみに森鴎外や西周を輩出した名門県立津和野高校の同窓会は2008年、創立100周年記念事業でさだまさしを招き、コンサートまで開いてもらっている。

会場は定員1000人ほどの小さな町の体育館。それでもさだまさしは嫌な顔一つせず、ステージ上で案山子ができた経緯を語り、歌ったという。

「山陰の小京都」津和野

そんな津和野町の場所がどこにあるかというと。

島根県の最西端に位置し、最も西の地域は山口県に接している。

島根県庁の所在地である松江市までは200kmで、SLやまぐち号が走るJR山口線、山陰の幹線道である国道9号線と岩国に繋がる国道187号線が交差し、古くから山陰と山陽をつなぐ交通の要所として栄えてきた。

面積は約307㎢、東京23区の約半分と広く、総面積の9割以上を山林が占め、人口はおよそ7,000人。

歴史と文化が香る「山陰の小京都」として有名な津和野だが、古くから天領として栄えた日原地区も素晴らしい。ここは一級河川水質日本一に6度輝いた清流・高津川が流れ、良質な天然鮎やツガニ漁が盛んなところだ。

また、ブナの原生林が広がる島根県内最高峰、安蔵寺山の水系を中心にわさび、タラの芽など山菜の栽培も行われ、天然のイノシシ肉など山川の恵みに溢れている。

地域の文化歴史資源を活用した滞在型観光まちづくり

私がこの津和野が大好きな理由は他にもある。

多くの「町おこし」に見られない、計画的で地に足のついた「町おこし」、「地域の文化歴史資源を活用した滞在型観光まちづくり」が地道に進められていることもその一つ。

平成27年4月には、文化庁が新たに制定した「日本遺産」制度の第一号認定18地区のひとつとして、本町の「津和野今昔~百景図を歩く~」が認定されている。日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを評価するものだ。

「津和野今昔~百景図を歩く~」は、幕末の津和野藩の風景等を記録した絵図「津和野百景図」にある藩内の名所、自然、伝統、芸能、風俗、人情など、絵画と解説100枚から物語が始まる。明治以降、不断の努力により町民が開発から街の風情を守るとともに、新しい風潮に流されることなく、古き良き伝統を継承してきた津和野。百景図に描かれた当時と現在の様子を対比させつつ、往時の息吹を感じつつ街並みを散策できるストーリーが実に見事で、百景図そのものが日本遺産ではないところにそこはかとない深みがある。

戦略的に積み上げてきた町の取組があってこそ実現した、とても素晴らしい100景なのだ。

たとえば津和野百景図の一つ、「十七 祇園會鷺舞」。

写真上は江戸末期の様子、下は現在の様子だ。

私が訪れた7月27日も、最高気温37度を超す猛暑の中、ちょうどこの「十七 祇園會鷺舞」がおこなわれており、白壁が続く殿町通りを散策する私たち観光客は、みなさん日傘を差したり首から小型の扇風機をかけたりして暑さをしのぎつつ、私は無防備に晒された頭をこがしながら、この一景を楽しんだ。

70年代にはアンノン族が殺到

津和野が観光地化したのは、70年代の雑誌「anan」と「nonno」の雑誌を片手に旅をする女性、いわゆるアンノン族が、この津和野町に押しかけたことによる。当時は、大学の卒業旅行はまだ海外とはいかず、津和野へという女性も多かったようだ。

そんな彼女たちに紹介されて津和野への大きな旅行ブームが起き、それから、津和野は比較的メジャーな観光地となっていったのだ。

当時の彼女たちに紹介された、代表的なスポットをいくつか巡った。

まず、津和野の町を見下ろす山の中腹に位置する太皷谷稲成神社。

安永2年(1773)、津和野七代藩主亀井矩貞が城の鎮護と領民の安穏を願って、京都伏見稲荷から斎き祀ったのが始まりで、日本五大稲荷の一つに数えられ、全国でも珍しい願望成就の「成」を取って「稲成」と表記される。

母が行きたかった「乙女峠マリア聖堂」と「津和野カトリック教会」

アンノン族がこぞって訪れたのは、歴史遺産の一つである乙女峠。

キリシタンの殉教の地として、多くのアンノン族の心をとらえたのだ。

毎年5月、津和野カトリック教会の信者が中心となって「乙女峠まつり」を開催し、全国の信者などたくさんの参列者が訪れる乙女峠マリア聖堂は、安野光雅美術館の近くにある小さなお堂。美術館とはJR津和野駅をはさんで線路の反対側にあり、急な山道を少し登った森の中に、聖堂はある。

ここは江戸末期から明治はじめにかけて長崎浦上で捕えられた大量のキリシタン信徒の流刑地の一つで、多くの信徒が改宗を迫られて拷問を受けた獄舎の跡地だ。

国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定される殿町通りは、石畳と白壁の町並みだ。

その、いかにも城下町的な景色のなかに、ひときわ目を引くゴシック様式の建物がある。

これが、津和野カトリック教会だ。

長崎から送られ、その後、乙女峠で殉教した潜伏キリシタンを偲んで建てられ、いまや町のシンボル的存在となっている。

いつもは同乗するのを嫌がるのに奇跡的に私の車に乗って津和野までついてきたのは、何を隠そうハゲを隠そう、この津和野カトリック教会と先ほど行った「乙女峠マリア聖堂」に、母が一度行って見たいと思っていたからだ。私は真言宗だが、母と妹はクリスチャンなのである。

建物の美しさはもちろん、西洋と日本の文化が調和した礼拝堂は素晴らしい。

全国的にも珍しい畳敷きで、色鮮やかなステンドグラス越しに降り注ぐ陽光と、ステンドグラスとは違和感がありそうな畳の対比が、ここでしか感じられないだろう妙に神秘的で、尚且つ厳かな雰囲気を醸し出している。

実は、乙女峠において明治政府による改宗政策の弾圧により殉教した37名の信者に関して、信仰の高さとその聖性を認めるため、バチカン市国にあるローマ教皇庁より列福・列聖調査の開始許可がおりている。

コンクラーベで教皇が変わったが、さてどのようなことになるだろうか。調査と審査を経て、認定は確実視されているというが、正式に決定すると、津和野がカトリック教による「聖地」の一つとして世界に認知されることとなる運びである。

認知された後は、全世界から多くの信者が巡礼の旅に来町されることが予想され、津和野はインバウンド対応を迫られることになるのだろう。

大好きな津和野のよさをいつまでもと願う私は、とても複雑な気持ちでいる。

道の駅「津和野温泉なごみの里」

道の駅「津和野温泉なごみの里」は、山陰自動車道の須子ICから国道9号線を南に33km、島根県南西部の津和野町にある。

駐車場は、さすが人気観光地の道の駅、ほぼ満車の状態だ。

トイレは駐車場横と館内。それぞれ利用しやすい状態がキープされている。

休憩環境としても、文句のつけようがない。

道の駅へのアクセスだが、山口県との県境に位置する津和野町まではやはり車移動が最適だが、山口方面からアクセスする人は、現役のSL列車「SLやまぐち号」を利用するのもいい。とても楽しいだろう。

「SLやまぐち号」は、新山口駅から津和野駅まで走るSLで、趣向を凝らした客車も魅力だ。きっと、移動の時間を存分に楽しむことができると思う。

すでに触れたが、津和野町は「山陰の小京都」と呼ばれ、津和野藩の城下町として栄えた歴史と文化の漂う町だ。 日本全国に40ヶ所ある「小京都」だが、「山陰の小京都」こと津和野町は、最も美しいといわれている小京都の一つだ。

整然とした通路と古民家、鯉が泳ぐ道路端の水路、なまこ壁の建物、キリシタン拷問の悲しい歴史を持つカトリック教会etc.

私は、津和野こそが「小京都」のナンバーワンだと思っている。

道の駅施設としては、温泉がイチオシ。

さて 道の駅「津和野温泉なごみの里」の施設は、物産館、農作物直売所、レストラン、そして温泉。 施設規模、内容、利用客数ともに県内の道の駅ではトップクラスの人気駅だ。

各施設共に人気だが、特に人気になっているのは道の駅の付帯温泉施設「あさぎりの湯」である。

温泉の泉質は放射能泉。大きな内湯と開放感のある露天風呂が特徴だ。

遠赤外線サウナ、ミストサウナ、ジャグジーに、打たせ湯もある。

温泉は和風風呂と洋風風呂に分かれており、週替わりで男女入れ替えになる。

泉質、浴槽の種類、利用料金ともにハイレベルな温泉だが、 週末、祝日にはさらに素晴らしい瞬間に出会うことができる。

それは、浴槽から山口線のSLが見えることだ。

週末、祝日には1日2回、13時頃と15時45分頃に道の駅の近くをSLが通る。SLの通過時間の最新情報は「SLやまぐち号」のホームページを参照していただきたい。

「源氏巻」から「津和野まめ茶」まで

物産館で販売されている商品は、ざっと数えた感じで300種類くらいあるだろうか。

その中で目に付く商品は、津和野銘菓の「源氏巻」。 歴史は古く、元禄時代まで遡るという。

津和野町内には源氏巻きを提供する菓子店が十数店あるらしいが、本駅の物産館ではそのほとんどの源氏巻を販売。 価格は700円~1500円と幅広く、また、中に入っている餡もこし餡、つぶ餡、白餡、抹茶餡など、 多種多様だ。

その他、津和野城の石垣と瓦をモチーフにした最中「城山日記」、辛子マヨネーズ味の「ふぐ煎餅」、 口当たりの良い小さな栗の粒が沢山入った「栗羊羹」、 乾燥椎茸を田舎風に味付けした「汐ふき椎茸」、津和野ならではの「津和野まめ茶」など、いろいろなお土産が販売されている。

「食」の施設としては、レストラン「あかね雲」がある。

定食、丼物、カレー、麺類を主に提供しているが、 名物メニューには「ゆず味噌とんかつ定食」がある。これは、 柚子の搾り汁と津和野味噌をトンカツに添えたオリジナルメニューで、レストランの人気No.1メニューだ。 「海老とじ丼」等の丼もの、カレーでは「オムカレー」、 麺類では「ラーメン」「三色割子そば」などがあって、 これらのメニューは全て+250円で大盛りにすることができる。

では、最後に。さだまさしの「案山子」の歌詞を。

時間のある方は、噛み締めていただければ幸いです。

元気でいるか 街には慣れたか

友達出来たか 寂しかないか お金はあるか

今度いつ帰る

城跡から見下せば 蒼く細い河

橋のたもとに 造り酒屋のレンガ煙突

この町を綿菓子に染め抜いた雪が消えれば

お前がここを出てから初めての春

手紙が無理なら 電話でもいい

「金頼む」の一言でもいい

お前の笑顔を待ちわびる

おふくろに聴かせてやってくれ

元気でいるか 街には慣れたか

友達出来たか 寂しかないか

お金はあるか

今度いつ帰る

山の麓煙吐いて列車が走る

凩が雑木林を転げ落ちて来る

銀色の毛布つけた田圃にぽつり

置き去られて雪をかぶった

案山子がひとり

お前も都会の雪景色の中で

丁度 あの案山子の様に

寂しい思いしてはいないか

体をこわしてはいないか

手紙が無理なら 電話でもいい

「金頼む」の一言でもいい

お前の笑顔を待ちわびる

おふくろに聴かせてやってくれ

元気でいるか 街には慣れたか

友達出来たか 寂しかないか

お金はあるか

今度いつ帰る

寂しかないか お金はあるか

今度いつ帰る