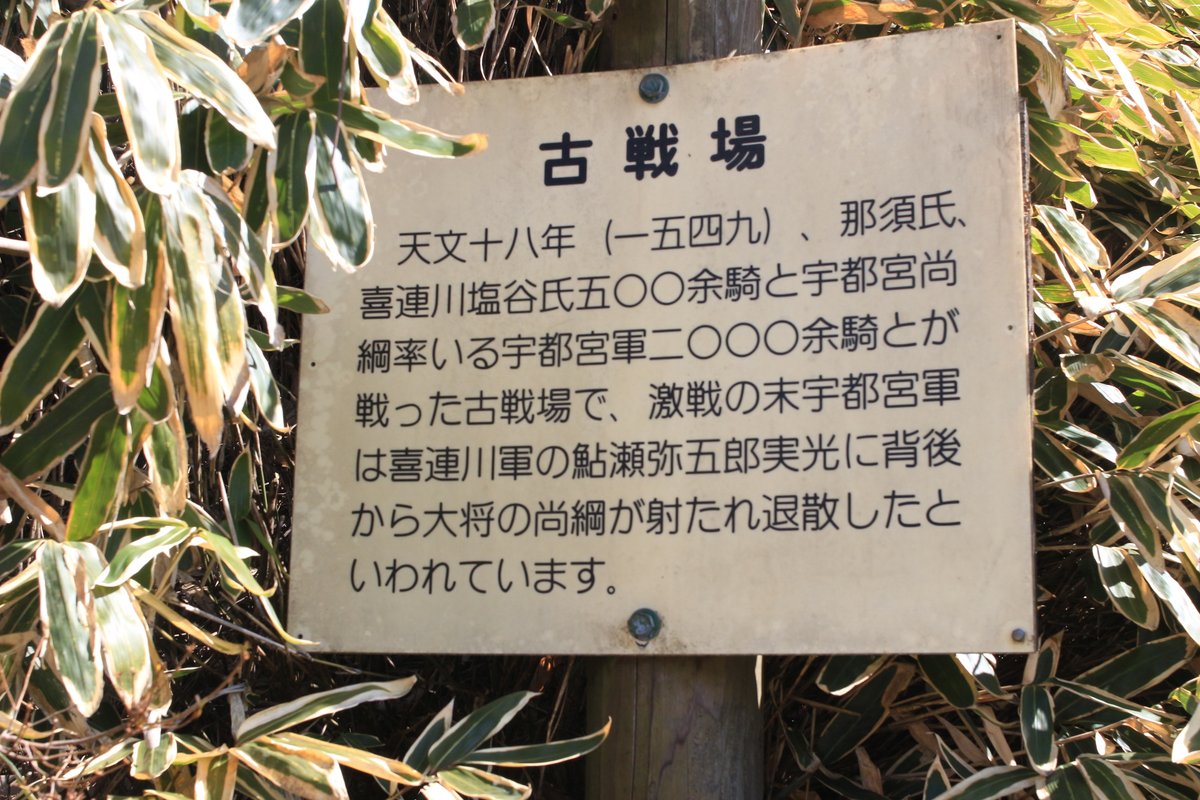

天文18年(1549)、喜連川乙女坂の地で那須氏と宇都宮氏が衝突した。

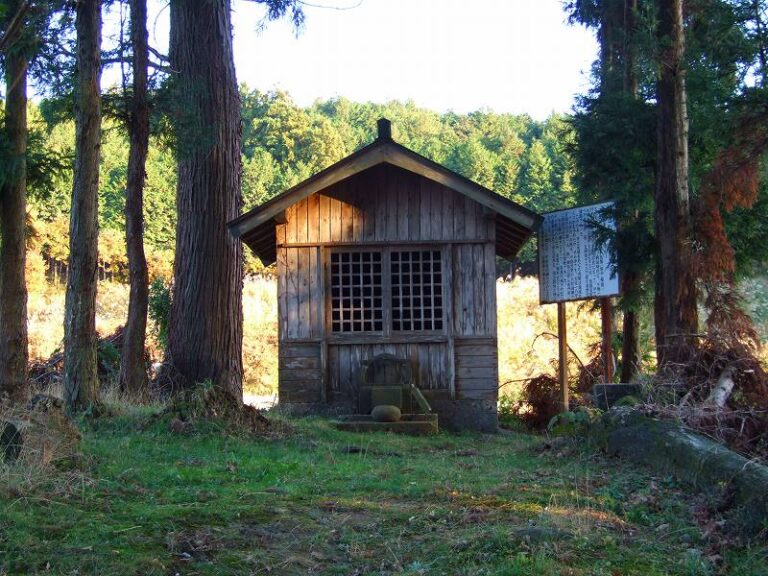

この戦いでは宇都宮軍の大将・宇都宮尚綱が討たれたが(冒頭写真は尚綱供養塔が収まっているお堂)、この合戦の経緯については那須氏による宇都宮侵攻による衝突という解釈と、宇都宮氏による喜連川方面への侵攻による予防戦争であったという解釈とがあるようだ。

宇都宮氏の那須領への進攻については、遡ること二十余年前、宇都宮氏と岩城氏が組んで那須氏の川井城攻略戦を行ったが、今は当時の相方・岩城氏は那須氏とすっかり融和して、親戚の間柄となっていた。

宇都宮氏にとっては憤懣やるかたない思いがあったと言われているが、さて、それがどれほど戦いに影響したかどうかはわからない。

戦いの背景や経緯、その後の顛末を丁寧に調べたが、結局のところ、そこには己のことだけを考える有象無象たちの醜い権力闘争しかない。

これは、現代の会社組織や政治組織も全く同じ。

人間がやることは昔も今も変わらないと痛感する。

内訌(内輪揉めのこと)絶えない宇都宮氏

宇都宮氏は藤原北家道兼流を称する一族だが、実際には毛野氏、もしくは中原氏の後裔だと言われている。宇都宮(現:宇都宮二荒山神社)の別当職を代々務め、下野国に一大版図を築いた。

鎌倉幕府滅亡後は南朝→足利方として、鎌倉公方:足利基氏を支援していたが内輪揉めが始まり、宇都宮氏はその家中において〝親幕府派〟と〝親鎌倉府派〟とに分かれて対立。この構図が室町~戦国期における宇都宮氏の内訌(内輪揉めのこと)の基本的な構図となってしまう。

宇都宮氏中興の祖とのちに言われる17代:宇都宮成綱が幼少で家督を継いだ際、武茂氏・芳賀氏が二大勢力として台頭していたが、成綱の実家である武茂氏家臣たちの専横を芳賀氏が成綱をタテに放逐し、いったん「政敵」を排除した芳賀氏が権勢を握るに至った。

「宇都宮錯乱」を乗り越えたが

しかし永正年間、古河公方:足利政氏(成氏の子)と嫡子:高基との間で抗争が勃発すると宇都宮氏は再び家中が分裂。成綱は一旦は自らが隠居することで芳賀氏に道を譲る姿勢を見せつつ、一方で弟を塩谷氏・武茂氏へ家督を継がせようとするなどして芳賀氏を怒らせ、芳賀氏は成綱の子・忠綱を擁立して「宇都宮錯乱」という大規模反乱が起こる。

この頃の芳賀氏の勢力は宇都宮本家に匹敵するほどだったが2年ほどで乱は鎮圧され、芳賀氏が宇都宮氏の家中に取り込まれるといったん成綱―忠綱体制が確立。しかし芳賀氏の後ろ盾を失った足利政氏が忠綱を擁立し、佐竹氏や岩城氏、那須氏に連絡を取って下野へ侵攻。那須口の戦いでは忠綱を総大将として戦うが敗退。宇都宮まで追撃をかけてきた佐竹・岩城軍を成綱が宇都宮竹林で迎撃し、これを撃退することに成功した(竹林の戦い)。

宇都宮氏中興の祖・成綱の活躍で絶頂期に

戦いのあと、成綱は那須資房を調略し政氏派から引き剥がすことにも成功。

竹林の戦いから2年経ち再び侵攻してきた佐竹・岩城軍を那須庄浄法寺縄釣(現:那珂川町浄法寺)で迎え撃ち、これにも大勝する(縄釣の戦い)。勢いにのった成綱率いる宇都宮軍はそのまま追撃し、武茂→常陸国依上と転戦しつつ両軍を打ち負かしたが、最終的に月居の合戦で成綱は追撃をやめて引き上げた。

しかしこの結果佐竹氏や岩城氏は多大な損害を受け後退。足利政氏の劣勢も覆せるものではなくなり、足利高基が古河公方に就いて、宇都宮氏は全盛期を迎えた。

ところが成綱が亡くなって忠綱の代になると、また度重なる内紛で宇都宮氏は急速に衰えていく。後継者が目まぐるしく入れ替わったあと、跡を継いだのが宇都宮俊綱(以降尚綱)である。

下那須氏が那須氏を統一して宇都宮氏と敵対

宇都宮氏の全盛期を築いた成綱の時代、那須氏はといえば上下の那須氏に分裂しており、そのうち上那須氏の当主:那須資親の娘を、宇都宮成綱は正室に迎えていた。

資親は結城氏とも姻戚関係を結んで婿養子に迎えた結城政朝の子・資永に後継を約束していたが、晩年に資親に実子:資久が生まれたことで上那須氏に後継者争いが勃発する。するとこれに乗じて下那須家:那須資房と大田原資清は、資永の福原城を攻めて資永を自害へ追い込む。

しかし秘かに資久を誘拐していた資永は、自害の際にもうヤケクソだったのだろう、強烈な最後っ屁に資久を道連れに殺害してしまう。

かくして上那須家は自滅した。

上那須家が断絶すると、成綱は一族の者を送り込んで上那須家を継がせて那須氏を掌握しようとしたが、そうは問屋が下さなかった。

資房は先手を打って、那須氏を統一したのである。

下那須氏が那須氏を統一したことによって、那須氏は高基派から抜け、政氏派として宇都宮氏と敵対することになる。

戦は、数ではなかった

那須氏当主の地位に就いたのは、強硬武断派として知られる那須高資。

忠綱や尚綱に近い立場にあった那須政資は既に亡くなっており、宇都宮侵攻の大義名分を得た高資は、躊躇なく兵を繰り出した。

この動きを見た古河公方4代:足利晴氏は、宇都宮尚綱に出兵を要請。

かくして両軍が、宇都宮―那須の境界地である早乙女坂へ集結することになる。

天文18(1549)年9月17日、宇都宮尚綱率いる2,000余の大軍は早乙女坂に布陣。

これに対し、那須高資率いる軍勢は500余と、圧倒的に少なかったが、喜連川の荒川に馳せて対岸の宇都宮軍と対峙。

間もなく両軍は衝突した。

はじめは数に勝る宇都宮方が優勢だったが、さすがに高資もこれだけの兵で正面衝突しようとするほど愚かではなかった。

予め隠れさせていた、まさに「伏兵」たちが、合図で飛び出して宇都宮の軍勢をかき乱し、鮎ヶ瀬実光を始めとした那須勢が先陣を切って宇都宮方に斬り込むとたちまち大混戦となる。

宇都宮方は多功長朝や満川忠親、横田五兄弟らが奮闘するが、忠親と五兄弟が討死。

態勢を立て直そうと尚綱自身が前線に出たところを、那須氏の鮎ヶ瀬実光が放った一矢が宇都宮尚綱の胸板を貫き、総大将討死となった宇都宮方は敗走した。

宇都宮氏のその後

当主である尚綱が討死した後を継ぐのは息子の広綱だったが、まだ5歳と幼少。壬生綱房はその隙をついて宇都宮城を窃取すると広綱を宇都宮城から追放した。

その広綱を補佐し続けたのは、芳賀高定。高定は広綱を居城の真岡城で養育しながら、尚綱の仇である那須高資を謀略によって殺害。高定はさらに北条氏康を味方に引き入れ、氏康・佐竹義昭の支援を受けて壬生氏から宇都宮を奪回する。

その後上杉氏と盟約を結んで北条氏と一貫して対立する立場をとるのだが、病弱だった広綱が亡くなると、その子国綱は苦しい立場に置かれ続けることになる。

後北条氏へ鞍替えする家臣が相次ぎ、最終的に那須氏に敗北すると宇都宮城を放棄して多気城へ移る。後北条氏が豊臣秀吉に滅ぼされると秀吉の傘下に入るが、突如改易される。その後も国綱はお家再興を目指すが敵わず。結局、国綱の代で大名としての宇都宮氏は終焉を迎えた。

那須高資のまさかの死

宇都宮氏の脅威を打ち払った那須氏だったが、2年後の天文20(1551)年に那須高資が殺害される。

この暗殺は宇都宮尚綱の敵討ちに燃える芳賀高定によるものとされる一方、上那須衆で那須七騎の一つ、大田原資清の謀略だったという説がある。

というのも、高資の跡を継いだのは弟の資胤だが、資胤の母親は大田原資清の娘。

高資はかねてより資胤と対立しており、高資殺害の実行者・千本資俊が事件後に資胤に重用されていることから、この説は有力であろう。

『那須記』『下野国誌』は、強い殺害動機をもつ2人について、次のように記している。

大田原綱清の殺害動機

「那須政資は岩城常隆の娘との間に嫡子須藤太郎高資をもうけ、後に大田原山城守綱清の娘との間に次郎資胤(すけたね)、三郎資安、および二女をもうけた。

大田原綱清は太郎高資を除いて、己の娘の生んだ次郎資胤を那須の総領とすべく、密かに計画を練っていた。ところがこの謀が漏れ、これを耳にした高資は大いに怒り、興野弥四郎義国に内談したが興野は討ってしまうことは、上の庄大田原・大関・福原等の諸将と戦いになるからと、資胤を追放処分にする策を献じた。高資はこの言を容れ、資胤を己の代官として熊野詣をさせ、その帰国の途を要してこれを追放する計略を立てた。

資胤は天文18年(1549)5月に出発。熊野詣をすませて8月27日に宇都宮に着いた。そこで兄高資の陰謀を知って、那須氏同族の千本城(茂木町町田)主千本常陸介資俊のもとに身を寄せた。」

強い殺害動機は広綱にも

宇都宮弥三郎広綱は、父俊綱が五月女坂の戦で高資に討たれたことを遺恨に思い、かねてより高資を討とうと考えていた。広綱は千本資俊に「高資を討ったなら高根沢の地を進上しよう」と申入れていたが、たまたま資胤が千本城に身を寄せたので、遂に高資誅戮を決意した

資俊は烏山城に赴いて、このほど良い馬を求めたので、是非ご覧いただきたいと高資を千本城に招き寄せ、酒宴を張りその酔伏したところを討殺したのである。御供の木須大膳正も討たれ、これを聞いた高資の母は自害した。

那須の諸将相談の結果、資胤が烏山城にはいって那須の総領となった。」

那須氏のその後

資胤の跡は子の資晴が継いだが、資晴はそれまでと一転して後北条氏に接近。

これにより宇都宮氏・佐竹氏と対立するが、資晴は薄葉ヶ原合戦で宇都宮国綱を打ち負かし宇都宮氏との決着をつけた。

しかし親北条の立場から那須氏が豊臣秀吉の小田原出兵に参じることはなく、秀吉の逆鱗に触れてお家取り潰しの危機に瀕してしまう。

これには大田原晴清が助け舟を出し、かろうじて家名存続が許された。

延命した那須氏は、関ケ原では東軍に属している。

温泉が看板の道の駅「きつれがわ」

道の駅「きつれがわ」は、早乙女川の古戦場跡からすぐの場所。

東北自動車道の宇都宮ICから国道293号線を東北東に24キロ、 栃木県のやや東部の旧喜連川町(現さくら市)にある。

道の駅がある喜連川町のイチオシは喜連川温泉。

昭和56年に開湯して40年ほどの歴史は浅い温泉だが、ナトリウム、硫黄、鉄分の温泉の三要素を全て含む良質な泉質で、 日本三大美肌の湯に選ばれて、名湯として人気がある。

私は温泉入浴はパスしたが、利用料無料の足湯を利用させていただいた。

道の駅は、物産館が2017年4月に大幅リニューアルして8年。

施設の建物は、大正ロマンの雰囲気を持たせようと設計されたのであろう形状と内装である。

充実の農産物直売

リニューアルされた物産館だが、一番変わったと評判なのが農作物の直売コーナー。

以前は野菜売り場は無いに等しい状態だったらしい。リニューアル後は物産館の半分くらいのスペースにたくさんの種類の新鮮野菜が溢れている。

客の半数以上は地元の野菜目当ての人のようで、地産地消のサイクルがしっかり回っている印象を受けた。

観光客だけでなく地元客も意識した品揃え

物産品販売コーナーで販売されている「湯乃街サブレ」「温泉の華チョコクッキー」「喜連川きんつば」「鮎焼せんべい」「喜連川バウムクーヘン」などは、観光客向けの商品だろう。

名物の鮎の加工品「鮎の甘露煮」「鮎めしの素」「鮎の魚醤干し」「鮎のみりん干し」や地元の浅野牧場が出荷する「浅野牧場のポーク」「浅野豚のハンバーグ」、 さくら市ブランド品に指定されている「氏家うどん」、さくら市の地酒「霧降」など、さくら市の特産品は、地元の人にも受けているようだ。

そして、大分県産のドレッシング、福井県産の魚醤醤油など日本各地の特産品は、明らかに地元客に向けた品添えとなっている。

フードコーナー、出店の多彩なグルメ

フードコーナーおよび出店も、かなり充実している。

フードコーナーの店や出店は、「浅野牧場の店」「ラーメン竹末」「温泉パンの店」「たい焼き」「鮎焼き」「コーヒーショップ」など。

浅野牧場の店では「浅野豚カレー」「浅野豚ハンバーグカレー」「浅野豚特製豚丼」 「浅野豚ソースカツ丼」など。 ラーメン竹末では、「喜連川ラーメン」「肉と魚のあんかけ麺」などが人気を集めていた。

創業75年の温泉パンの店では「元祖温泉パン」「焼きそばパン」などが人気。

たい焼きの店にも人が集まっていた。