木曽義仲は、源頼朝の従兄弟にあたる人物である。

木曽山中で成長したため木曽義仲とも呼ばれるが、正式な名前を「源義仲」と言い、義経や頼朝らよりも先に平氏を追い詰め、上洛を果たすなど、源平合戦で華々しく活躍したことで有名である。

義仲の人物像は、都の公家と対比される武士像の一典型として『平家物語』や『源平盛衰記』などに鮮やかに伝えられているが、特に、信濃から北陸道を経て京都に進撃する義仲は、めざましい武勲の人として描かれている。

東国のように源氏の地盤でない木曽谷で兵をあげ、小武士団からなる北陸を勢力圏としていたにもかかわらず、全盛を誇っていた平氏政権をわずか3年足らずで打倒した武略は、彼が超一流の武将であったことを示している。

ただ、覚明(かくみょう)という僧以外に有能な政治顧問のいなかったことが、義仲の致命的弱点であったとされている。そのため、突出した戦歴と、情の厚さをも兼ね備えながら武士社会のなかに強い地盤を築けずに没落していくことになる。

木曾義仲(源義仲)の恩人・中原兼遠

平安時代末期の信濃国(長野県)の武将・木曽義仲(源義仲)は、久寿元年(1154)武蔵国(埼玉県)に生まれる。

清和源氏のうち河内源氏の流れをくみ、長野県歌「信濃の国」の歌詞で県の偉人の一人「旭将軍」とも呼ばれたのが義仲で、幼名は駒王丸。

父は源義賢で、源頼朝・義経・範頼とは従兄弟にあたる。

2歳のときに父が甥の義平に殺され、義仲も父と運命をともにするはずだったが、幼い義仲が哀れだと木曽に逃がされて、中原兼遠のもとで養育された。

兼遠は、父を討たれ2歳で孤児となった義仲(幼名・駒王丸)を引き取り、ひそかに養育した。「平家物語」や「源平盛衰記」の中では、平家に義仲を引き渡すよう命じられるが、従わなかった。そして何より大切なわが子、樋口次郎兼光、今井四郎兼平、そして巴を義仲のそばにつける。

義仲の挙兵を見とどけると兼遠は、自らの役割を終えたこと、また自分の死期をも悟り、根井行親に義仲の後見を頼んで出家。円光と名乗り、翌年に亡くなった。

この人物なくして義仲はない。

兼遠の3人の子をかけがえのない側近として

また、兼遠は義仲の側に自分の子どもたち3人つけたが、その一人、巴こそは常に義仲のそばにいて共に戦った女武者「巴御前」として有名だ。

その生涯は謎に包まれているが、「平家物語」によれば「色白く髪長く、容顔まことに優れたり」という美人で、「強弓精兵、一人当千の兵者(つわもの)」であったという。「源平盛衰記」には、倶利伽羅峠の戦いで義仲軍の一隊の大将として活躍したとある。近江国粟津ヶ原での義仲最期の戦いでも、味方が残り数騎となっても勇敢に戦い、義仲とともに死ぬことを願ったが、義仲に諭されて泣く泣く落ち延びたという。巴とともに義仲を支えたのは中原兼遠の次男・樋口次郎兼光と、四男・今井四郎兼平だ。

二人は義仲四天王と呼ばれ、義仲の挙兵時からつき従った。

樋口次郎兼光は倶利伽羅峠の戦いにおいて搦め手を任され、重要な役割を果たした。義仲が粟津ヶ原で範頼・義経の軍勢に討ち取られると降伏し、その武勇をおしみ助命を願う声が多かったがゆるされず斬首された。

今井四郎兼平は義仲が粟津ヶ原で討たれた後、その死を知って壮絶な最期を遂げた。般若野の戦いで平家の先鋒を破り、その後の義仲進軍に弾みをつけるなど豪勇の武将として知られたが、義仲に対しては常に思いやりといたわりの気持ちを持って接していたという。世阿弥の能には、近江を旅する僧の前に兼平の霊が現れるという「兼平」がある。

挙兵、連戦連勝のち源頼朝と対立

時を戻そう。そんな二人に助けられつつ成長した義仲は、治承4年(1180年)、後白河法皇の皇子である以仁王の令旨を受ける。この時、義仲は27歳。信濃国の武士に回状を廻して9月に平氏討伐の兵を挙げたのであった。義仲は平家方の小笠原氏を越後国に走らせ、父の地盤であった上野国に進出。翌年には平氏側の越後国の城助茂の大軍を壊滅し、その後、義仲追討に下向した平通盛らの軍も越前国水津=現在の福井県敦賀市で破って、北陸道をほぼ平定してしまう。

義仲は、反平氏の動きの活発な中で、北陸道から都へ上ろうとしていた。

2年にわたる西国の飢饉が終わって戦局の停滞を脱すると、平家は維盛(これもり)・通盛ら十万の大軍を北陸道に派遣しようとする。同時期、義仲は東国を支配下に置いた頼朝と対立し、関東勢との紛争の危機にもさらされた。

この局面で、義仲は嫡子である義高を人質として鎌倉に送って、頼朝と和睦。

こうして東方との紛争を避けたうえで義仲は北陸道の経略に専念し、寿永2年(1183)5月には越中・加賀国境の砺波山の俱利伽羅(くりから)峠で夜襲をかけ、平氏軍を大破した(=俱利伽羅峠の戦い)。

続く安宅・篠原の戦いにも連勝し、完全に北陸を支配下に収めた義仲は、7月には比叡山を味方に引き入れて、ついに平氏一門を都落ちさせ、念願の上洛を果たしたのである。

後白河法皇は直ちに義仲に平氏追討の命を与え、無位無官から従五位下左馬頭越後守、ついで伊予守に任じた。

上洛するも院と対立

しかし、入洛した源軍は各地勢力の寄せ集めであって、義仲の統制が効かなくなっていく。

また、早くから京下の官人・僧侶などを結集して御家人間の紛争処理や京都との折衝にあてた頼朝と比較すると、義仲は政治性が低いと評価された。

入京後の義仲の評価は下がり、逆に頼朝の上洛を望む空気が、院中に強まっていったのである。

院と義仲、両者の溝が決定的に深まったと察した頼朝は、この機に乗じて京都政界への接近をはかり、「寿永二年十月宣旨」によって東海・東山両道の沙汰権を公認される。その間に義仲は、西下した平氏を追討する戦いに挑むも、備中水島で敗北。そんな義仲が帰洛すると、院の反・義仲色は露骨となっていた。

孤立化、そして討ち死に

孤立した義仲はついに寿永2年(1183)11月、クーデターを敢行する。

院の近臣を追放して独裁権を握り、翌年の寿永3年(1184)正月に、みずから従四位下征夷大将軍となって「旭(あさひ)将軍」と称したのである。

しかし、このクーデターによって義仲の孤立化は決定的なものとなり、西の平氏、東の頼朝のほか、山門大衆も反・義仲勢力へ。義仲は頼朝との決戦に備えて平氏と内々の和平をはかり、また法皇を奉じて北陸に下ろうともしたが、果たすことはできずに迎えた寿永3年(1184)正月、義仲は、頼朝の代官である源範頼・義経の大軍に敗れ、1月20日北陸道へ落ちる途中、琵琶湖畔の粟津で討ち死にした。わずか4年の間の栄光と挫折、31年の人生だった。

木曽義仲は、平安末期の武将である。彼が生きた時代は、平氏から源氏の時代へと変わる転換期。その中で義仲は平氏を討つべく挙兵し源氏の軍勢として活躍したが、権力者である後白河法皇との間に対立が生まれ、頼朝とも対立。義経らの追討を受けて戦死。彼の死後、頼朝は幕府を開き、世の中は鎌倉時代へと突入していったのである。

義仲の右筆、覚明の直筆を見に護国八幡宮へ

右筆とは、『貴人の傍近くに仕えて物を書く役、またはそれを担う役人のことである。

公私にわたり書状を出すことの多い武将に代わって、文字に精通する人物が書状や文書を代筆することは多く、その専門職が右筆出会った。現代でいうと、事務次官といったところかもしれない。

覚明は比叡山で修行し、南都(奈良)の学僧をつとめた人物で、学識高く類まれな文才の持ち主だった。倶利伽羅峠での必勝を祈願し八幡宮へ奉納した願書や、比叡山を味方につけるために書き記した山門牒状は歴史に残る名文とされ、平家物語にも覚明が書いた願文が複数収められていることから、物語成立そのものに深く関与した人物ではないかと考えられている。

切れ者で、文才があって、フィクサーで、歴史に残る軍記物語にも深く関わったこの怪人物を訪ねて、ず〜〜〜っと北上し、富山県小矢部市埴生に鎮座する護国八幡宮を訪ねた。

ここは平安時代の末、源氏の武将木曽義仲が倶利伽羅源平合戦の折に戦勝を祈願したことで知られ、江戸時代初めに加賀藩が寄進した社殿は国指定重要文化財となっている。

木曽願書などの宝物は、拝殿に向い左手にある宝物殿に所蔵されていて、事前に連絡して予約を入れれば、指定文化財の古文書を中心に所蔵の宝物を拝覧することができる。

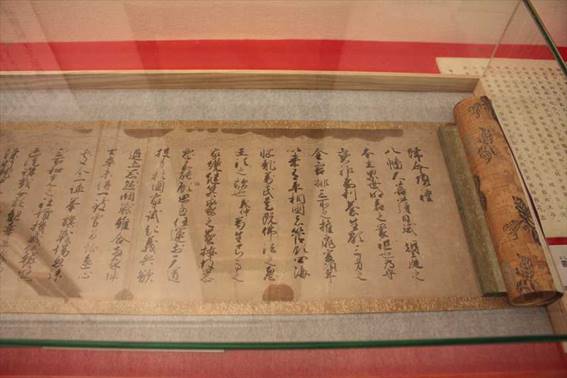

これは埴生護国八幡宮の宝物殿に収められている木曽願書。

義仲が奉納したと伝えられているもので、当時のまま残されているとのことで、文字はかすれているし、書体も読み取ることが私にはとても無理。

これは加賀藩によって書き写された木曽願書で、なんとか読み取れる箇所もある。

平家を潰したのは覚明?

平家一門全盛の頃には、赤い着物におかっぱ頭をしたカムロと呼ばれる少年たちが街中を我が物顔で歩いていた。彼らは平家一門の悪口を言う者を取り締まる秘密警察のような存在。

悪口を呟いただけで家財を没収され捕らえられてしまう。下手をすれば打ち首だ。

そのため、人々は平家の悪事を見て見ぬふりをして決して口にせず、カムロが道を行けば馬車が避けて通るほどだった。

そんな平家の横暴に怒りを爆発させた覚明は、以仁王の令旨に対する返書として、「清盛は平氏の糟糠、武家の塵芥(清盛は平氏のみそっかす、武士のゴミだ)」との檄文を送り返した。

一介の僧侶が、時の権力者に喧嘩を売ったのだ。

激怒した清盛は即刻、覚明を討てと命じる。覚明は平家の追跡から逃れるため、漆を浴びて顔をつぶし、命からがら東国へ逃れて義仲軍に加わった。

政治的識見の乏しい義仲陣営にとって覚明は大変貴重な存在となり、覚明を右筆に迎えた義仲軍は平家軍相手に連戦連勝。ついには平家を都から追い出すことになったのである。

この経緯から、私はこう思う。

平家の没落は、覚明を怒らせたからである、と。