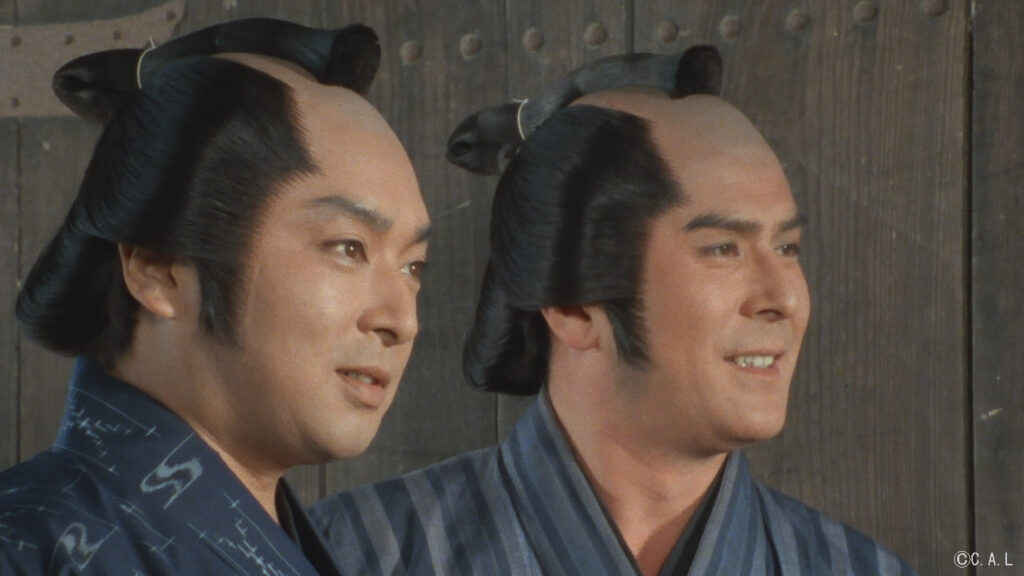

水戸藩第2代藩主徳川光圀公は「水戸黄門」と呼ばれ、昭和のテレビドラマで圧倒的な人気を博した。

私が小6の夏休みにテレビドラマは始まったが、私はすっかりハマってしまい、2学期が始まって早々、学校でみんなの前で股間を指差して「ええい、この陰嚢が目に入らぬか!」と叫んだあと今度は後を見せて「みろ肛門!」とやった。

大ウケしたが直後、先生に思い切りしばかれた、そんな思い出がある。

ちなみに、67歳にして全国行脚の旅を続け各地の絵を描いている私。

もし今、道の駅で「この陰嚢が目に入らぬか!」とやったら、誰も何の事かもわからないし、絵を陳列する前に「猥褻物チン列罪」で即ブタ箱行きだろう。

さて 光圀公は名君として知られてはいたが、それに加えて明治の講釈師玉田玉知が「助さん」「格さん」を連れて諸国漫遊する庶民の味方の水戸黄門に仕立てたものだから、以降、黄門人気はエライことになる。

まずは史実から

徳川御三家の一角である水戸徳川家は、1609年の徳川家康の末男・頼房の水戸への転封から始まったが、その際、頼房は幼かったので水戸へは行かず江戸で育てられた。それ以降、水戸藩主は他の大名と異なり、参勤交代がない江戸常住となったという経緯がある。

この頼房の三男で第2代藩主になったのが、「水戸黄門」で有名な徳川光圀(1628ー1701年)である。

黄門さまの決め台詞、「この紋所が目に入らぬか」とともに見せる印籠の「葵の家紋」は、将軍以外では御三家と御三卿だけに許されていた。

徳川光圀は名君と呼ばれ、水道事業や寺社改革、殉死の禁止、「快風丸」を建造して蝦夷地探検をさせたりした。また儒学を奨励し、「彰考館」を設けて『大日本史』を編纂したが、この『大日本史』編纂事業は非常に大規模なものだった。

光圀の治世だけでは終わらず、死後も水戸藩の事業として継続され、完成したのは明治時代に入ってからである。

なぜ御三家の水戸藩が尊王思想?

日本史編纂の過程で、は皇室こそが日本を統治する権力の正統性を持つとされ、実はこれが尊王思想となる。そして第9代藩主・徳川斉昭の時代に財政難や外国船到来など内憂外患の中で国家的危機をいかに克服するかが研究され、それが攘夷思想に結実した。これが「尊王攘夷の水戸学」である。

「水戸藩は御三家なのに尊王とは変じゃないか?」という疑問を持たれた方は素晴らしい。

儒学的合理性の下で水戸藩の歴史的存在意義を突き詰めると、皇室は「王道」、武士は「覇道」ということになるが、水戸藩は「王道」を守るために「幕府を倒す」ではなく、「幕府とともに」皇室をお守りしなければならないという結論に達したのであった。

こんな突き詰めた考え方ができたのも、御三家の一角であったればこそ。他の大名がこんなことを言い出したら、すぐにお家取り潰しになっていただろう。

明治の偉人に茨城県出身者の影が薄いのは、水戸藩の過激な尊王攘夷思想ゆえ幕末の争乱に命を落とした優秀な若者があまりに多かったためだと考えられる。

全国行脚はしていなかった徳川光圀

ドラマの「水戸黄門」は全国を漫遊するが、実在の光圀はどうであったのか?

常府の歴代水戸藩主は基本的に江戸生まれで、江戸から離れなかったが、光圀は唯一の水戸生まれ。よく水戸へ帰る藩主だった。

しかしその生涯の行動範囲は、祖母が建立した英勝寺がある鎌倉を例外として、ほとんどが江戸と水戸の間と領内に限られている。

隠居後もせいぜい水戸藩内で、水戸黄門のように全国漫遊などはしていないのだ。

黄門さまが実際にした長旅は、まだ隠居をする前に神奈川の藤沢から江ノ島、日光、勿来関、八溝山、銚子、勝山などを歩いたという記録があり、また隠居後の元禄8年(1695年)には江戸から房州の市川、中山、成田などを経て水戸城に入ったということはあったようだ。

なぜ「水戸黄門」が全国行脚する設定となった?

ではそんな光圀が、何故全国行脚の水戸黄門として知られるようになってしまったのだろうか?

光圀は『大日本史』を編纂する過程で、資料収集のために北は岩手から南は熊本まで全国に使者を派遣した。歴史を書くためには文献が残る寺社への訪問が必要だった。

光圀自身は全国漫遊はしていないが、光圀の使者の訪問来歴は全国各地に残された。

特に『大日本史編纂』のための側近として仕えた、佐々介三郎は全国を渡り歩いた。そしてもう一人、安積覚兵衛という主要な側近がいた。

TV時代劇『水戸黄門』にて、劇中の助さんの名は佐々木助三郎、格さんの名は渥美格之進である。

佐々介三郎→佐々木助三郎→助さん、安積覚兵衛→渥美格之進→格さん。

そう、水戸黄門の助さん格さんは、実在の『大日本史』編纂の学者がモデルだった。

他にドラマの主要キャラとして風車の弥七や、由美かおるが演じたかげろうお銀などがいるが、光圀が隠密を放っていたという伝説から採用された設定で、モデルとなった実在人物はいない。

盛りに盛って一人歩きしまくる「水戸黄門」

“黄門さま”が本格的に大衆の前に現れるのは明治に入ってからである。

明治10年に劇作家・河竹黙阿弥作の水戸黄門の歌舞伎が演じられ、この頃に流行っていた講談でも語られるようになった。

話はどんどん盛られていって、勧善懲悪の光圀の行動は水戸藩内に限られるはずが、範囲を広げて全国漫遊へと膨らんでいったのだ。

クライマックスの「頭が高いひかえーい」はこの頃からの決め台詞で、もともとは「頭が高い」じゃなくて「座が高い」と一喝していた。だから悪い奴らが縁側から飛び降りて地べたでかしこまるわけだが。

お決まりのシーンでは懐から印籠を出し「畏れ多くも水戸光圀公にあらせられるぞ」と口上を述べて場を鎮めるのが格さん。それを受けて「頭が高い、控えおろう」と全員を平伏させるのは助さんだ。

冒頭に触れたが長寿番組、ドラマ「水戸黄門」は1969年にスタートして2011年まで続き、ついに合計1227の「つくり話」が積み重なった。

道の駅「日立おさかなセンター」

助さん角さんの故郷は同じ水戸でも南北に離れており、そのちょうど間の東方、茨城県北東部の日立市に道の駅「日立おさかなセンター」はある。

常磐自動車道の日立南太田ICから国道293号線→国道245号線を通って東に5km。インターからの道中は、国道293号線を走っている間は田畑が広がるが、国道245号線に入ると日立漁港、工場や水産関連施設が並ぶ大きな漁港の風景に変わる。

駅名の通り、この道の駅は、お魚を扱う施設が中心だ。ということで、一般的な土産品を扱う物産館は存在しない。

駐車場は施設の周りを囲むようにたくさんの車が停まれるようになっているが、大型トラックを含めかなり車中泊で夜を越す人は多いようだ。

駐車場が大きいので、停める場所によってはトイレが遠い。

休憩環境としては、何も特別なものはないが、ゆっくりはできる。

10年前に味勝手丼でブレイク

10年前に始まった、自分で作る海鮮丼「味勝手丼(みがってどん)」が、SNSを通して大バズり。 この人気が現在も続いていて、道の駅の代名詞のような存在になっている。

味勝手丼が食べられるのは、あかつ水産と書かれた建物の1階。

ケース内にプラスチックの容器に封入されている寿司ネタがあるので、まず好みのネタを選択する。これらをもってレジに行って、ご飯のサイズと、白飯か酢飯のどちらかを選んだら、あとは座席でご飯の上に自分で寿司ネタを並べて食べる。

魅力的な店がいっぱいの道の駅

ここには、味勝手丼以外にも魅力的な施設が多い。

味勝手丼の店の奥の方には海鮮浜焼きの店が。 90分の利用料を払って、焼いて食べる食材を自由に選択する。 エビ、ホタテ、牡蠣、干物など、40種類くらいあるだろうか。

味勝手丼の店の上の階にあるのは「海鮮茶屋 濱膳」。 ここでも、日立漁港直送の新鮮魚介を使った料理が楽しめる。

味勝手丼や濱膳が入る建物の隣、日立海鮮市場には井戸道丸漁業の海鮮市場がある。

ここでは日立漁港で水揚げされた新鮮な魚介類を多数販売している。

少し離れた「第2センター」と呼ばれる場所には農作物直売所「やまさん青果」、ラーメン店「大盛軒」、 スイーツ店「エイミーズキッチン」、海鮮定食の「みなと亭」、寿司と海鮮丼の店「久慈浜みなと寿し」の各店舗がある。

さらにもう少し離れた所には茨城県では有名な蕎麦のチェーン店「すぎのや本陣」、コンビニの「デイリーヤマザキ」もあって、利便性も高い道の駅となっている。