寅さんが産湯を使った「帝釈天」が由来の名勝「帝釈峡」へ。道の駅「遊YOUさろん東城」から(トイレ○仮眠○休憩○景観△食事△設備△立地△)

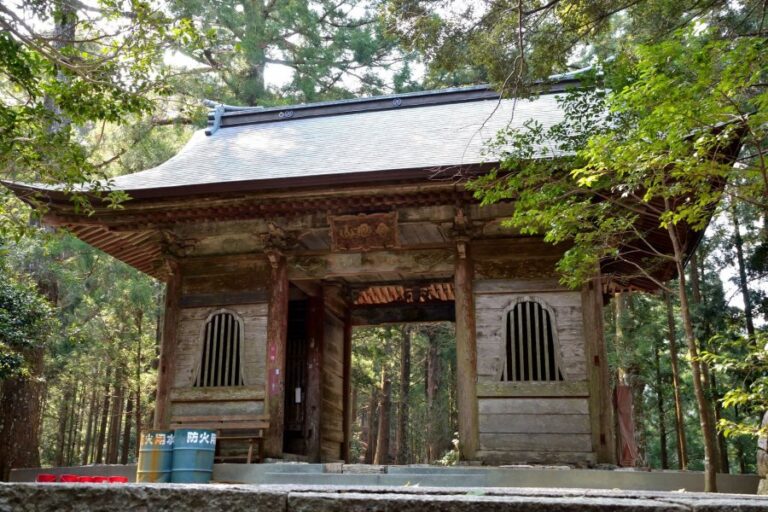

「わたくし、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車、名は寅次郎、人呼んでフーテンの寅と発します」 寅さんの実家は門前町の草団子屋で、ご存知柴又「帝釈天」のすぐそば(という設定)だ。 街を歩いて最初に見える仁王門をくぐって寺の境内には(冒頭写真)右手に立派な大鐘楼があり、その手前には寅さんが使った産湯「御神水」がある。 広島県庄原市東城町と神石郡神石高原町にまたがる国定公園・帝釈峡に […]