鷲敷(わじき)町は、那賀川中流域で最大の町だ。

最大といっても人口は3,000人あまり。そのまちはずれ、那賀川の名所『鷲敷ライン』で川が蛇行する郊外地に「わじき温泉」が、最新版の地図上で確認できた。

とにかく鄙びた温泉、というか寂れた温泉が大好物な私である。

「わじき」という地名の響きからして匂う。それも、かなりいい匂いがする。

期待に胸を大きく膨らませて、早速「わじき温泉」に向かった。

さて 地図の場所に着いたが、はて温泉らしきものは見当たらない。

建物がポツンと一軒だけあるが、しかしそこは「料理旅館 ゆり野」とあって、温泉の「お」の字もないし、お湯をどこかから引いている様子もまるでないではないか。

しかし、地図では確かにここ。

なので、建物の中に入ってみた。

「寂れている」=「無くなる一歩手前」?

大きな声で「すみませ〜ん」と何度か叫ぶが、反応なし。

温泉の匂いも全くしないし、入り口の隣がいかにもダイニングっぽいので半ば諦めつつもしつこく叫んでいると、ようやく奥の方から男の人が走ってきた。

「あのお〜、ここは『わじき温泉』ですか?」

「ああ、いやあ、ここは昔から一軒宿で、確かに「わじき温泉」だったんですけどね」

「温泉がなくなったということでしょうか?」

「4年前(ということは2021年)に、まあいろいろ事情がありまして、温泉はやめちゃいまして。今は、料理旅館になってます、はい。宿泊はしていただけるんですが」

「そうですか、私は温泉目当てだったので。失礼します、すいません」

まあ、こういうこともある。

鄙びた、いや、寂れた温泉というのは、いつ廃業してもおかしくない「タイトロープ」の上で頑張っておられるのだ。

立地上、料理旅館としてもなかなか厳しいとは思うが、ぜひ頑張っていただきたいものである!

「言い伝え」=「正しくはない」?

気を取り直して、また料理旅館「ゆり野」の前途に幸あれと祈りつつ向かった先は、「四国八十八か所」第22番札所「平等寺」。正式な名前は「白水山医王院平等寺」である。

ところが平等寺の成り立ちに関しては、話も年代も、ともに怪しいもので、ちょっとがっかり。

「弘法大師が延暦11年(792)、41歳の時にこの地に訪れ、母君が厄年にあたるため、一心不乱に厄除祈願をしていました。すると、空中に五色の瑞雲がたなびき、その中にあらわれた梵字は薬師如来に姿を変え、光明が四方に輝きました。そこで弘法大師が加持水を求めて杖で井戸を掘ると、乳白色の水が湧き出しました。その霊水で身を清められた大師は100日間修行の後に薬師如来像を刻み、本尊として安置しました。そして、この乳白色の水によって、人々が平等に救済されますように・・・と寺号を平等寺と定めたのだといいます。」

という792年の話と、もう一つ、以下の814年の話がごちゃごちゃになっている。

「814年、弘法大師がこの地を訪れ禅定に入られたころ、心に薬師如来さまの姿が浮かびました。 弘法大師はそのお薬師さまを想いながら次のような御誓願を立てました。『あらゆる人々の心と身体の病を平等に癒し去る』と。そして弘法大師がこの地での修行を志し、加持水を求めて井戸を掘られたところ、乳のごとき白い水が湧き溢れました。その霊水で自身を清めた大師は、百日間護摩行を続けます。その後、先のお薬師さまの姿を木に刻まれ本尊として奉安し、山号を白き水が湧いたことから白水山、寺号を平等寺と定めました。」

平等寺の歴史やいかに?

どうやら同じ話のようなのだが、22年もの開きがある。

しかも、どちらの話もおかしい。

開創は814年という情報が多いので、おそらくそうなのだろう。しかし前者の話はその22年も前に不思議な現象は起こっているとあり、後者の話では不思議な現象が起こった年、百日間護摩行を続けた年、寺ができた年が同じ814年としか読み取れず、そんなことはあり得ないだろうからだ。

兎にも角にも、814年に開創されたのであろう平等寺は、その後大変栄えた。それも七堂伽藍と12の末寺を持つほどの繁栄ぶりだったという。

しかし、天正年間(1573年~1592年)に長宗我部元親という大馬鹿者の兵火によって焼失。

150年ほども間が空いて、そしておよそ100年後、1680年に伊予から来た中興一世照俊阿闍梨らが再興に着手。現存する本堂が再建されたのは1737年、大師堂は1824年ということだ。

しかし享保年間に再興したという情報も。

すべては平等寺からの直接発信の情報、徳島県の公的発信情報なのだが。

これらを疑っては元も子もないのだろうが、どうも情報の「確かさ」も「日本語」もおかしい。

例えばこの言い伝えもそうだ。

「弘仁5年(814年)に四国を巡錫し始めた弘法大師が水を求めて井戸を掘ると乳白色の水が湧き、この地が霊地であると感じてしばらく滞在しました。厄除けの祈願をしたところ五色の雲が湧いて大日如来の梵字が現れ、薬師如来の姿に変化したといわれています。この伝承から平等寺の境内は「五色の幕」で彩られ、雲から現れた薬師如来のお姿を弘法大師自ら刻んだのが御本尊の薬師如来坐像です。」

これによると平等寺の御本尊「薬師瑠璃光王如来(薬師如来)」は「弘法大師自ら刻んだ」としか読めないが、よくよく調べてみると、やはり「似せて作られた2代目」というのが正しいようなのだ。

「似せて作られた2代目」を2014年までは「秘仏」としていたわけだが、なぜか現在は常時拝顔できるようになっている。

ちなみに本堂内陣がこれほどオープンなのは、四国霊場では「ここだけ」ということである。

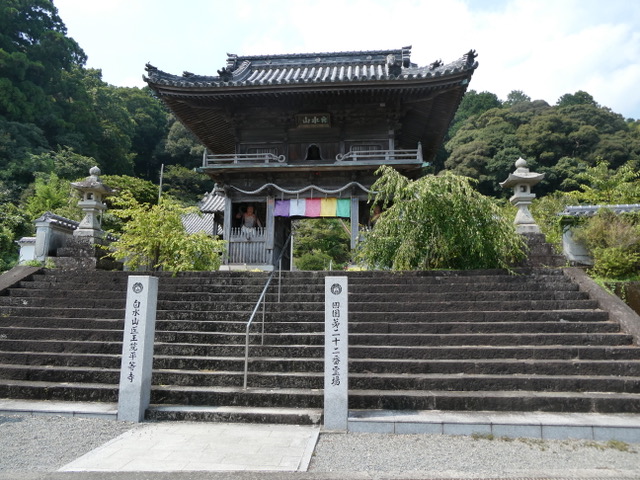

仁王門から平等寺の境内へ

手を合わせ、重厚そのものの仁王門をくぐる。

門と低い塀以外に視界を遮るものはなく、とても開放的だ。

お寺を守る金剛力士は真っ赤な顔で迫力ある表情なのだが顔と体のバランスがちょっとおかしく、手が短くて顔が異様にでかい、「私似」の仁王さんだ。

四国の「顔でか」で思い出すのは、かつての武市半平太像(今は作り直されているが)。

昔の四国の人は、そんなに顔がでかかったのだろうか?

仁王門を入ると鐘桜堂と大師堂があり、大師が杖で掘った霊水が湧いている井戸の横から男坂を上がると本堂がある。その左手の不動堂から女坂を下りれば観音堂である。

大師が母君の厄除けを祈願していたことがこの寺の開創の由来であることから、男坂と女坂はそれぞれの厄年の数の段数になっている。階段に一円玉がちらほら見えるのは、落としたお金ではない。だから拾ってはいけない。厄除け祈願としてその1段1段に一円玉を置いていったものである。

厄除け階段の上に立つ本堂と鏡の井戸

本堂への階段の左側の小さなお堂に「鏡の井戸」と呼ばれる湧き水がある。

平等寺の縁起にも登場する、弘法大師が井戸を掘ると「乳白色の水」が湧いたという井戸である。

なぜか(笑)現在は乳白色ではなく、「透明の水」が湧いている。鏡の井戸の水は今でも万病にきくと信仰されて「弘法の霊水」と呼ばれ、容器を持参すれば汲んで持ち帰ることもできる。

42段の厄除け階段「男坂」を登ると本堂がある。

本堂の裏は山肌が迫っており、本堂はそこに包まれるように建っている。

仁王門も本堂も五色のカラフルな幕でおおわれ、そして仁王門から本堂まで、長い長い5色の幕が繋がっている。

そして御本尊の薬壺を持つ手から出た5色の綱と、仁王門からの5色の幕とは繋がっていて、私は本堂でこの綱に触れさせていただきご縁を結ばせていただいた。

御本尊は脇侍の日光・月光菩薩や十二神将に守られ、右側には不動明王と倶利伽羅龍王も控えている。

本堂の天井絵本堂に入って見上げると、天井にはたくさんの天井画を見ることができる。

内陣の天井には四国霊場の各札所の御本尊や梵字が、外陣には草花が描かれている。長い年月を経た今でも緑、赤、黄色などの鮮やかな色彩を放って、とても見事なものである。

大師堂

本堂だけではなく大師堂もフルオープンで、お大師さまの顔も拝めるが、大師堂の隣の小さな観音堂は中を見ることはできなかった。

大師堂のお大師さんが手に持つ独鈷からも五色の綱が伸びていて、ここでもご縁を結ぶことができる。つまり平等寺は、薬師如来が手に持つ独鈷から本堂、さらには大師堂のお大師さま、さらには階段下の仁王門まで、五色の綱(幕)が長くつながっている。

これは、階段を上がってお参りするのが難しい人も仁王門から御本尊にご縁を結ぶことができるようにするためだ。

うどん店中心の道の駅「わじき」

平等院のすぐ近くにある道の駅「わじき」は、徳島南部自動車道の徳島津田ICから県道129号線→県道120号線→県道16号線→県道22号線→県道28号線→国道195号線を通って南に29km、 徳島県南東部の旧鷲敷町(現那賀町)にある。

ちょうど遍路道21番札所(太龍寺)と22番札所(平等寺)の間にある、唯一の休憩所なので、ドライバーにとってもお遍路さんにとっても、とても貴重な休憩場所である。

本駅は2021年4月にリニューアルしたらしいが、ズバリ「うどん」で勝負する道の駅である。

店舗の入り口付近では、わずかに「芋きんつば」「すだちチップス」「ベビースター道の駅ラーメン」「巡礼祈願巻」など那賀町の特産品や市町村合併により同一市町村となった木頭村「木頭柚子マンジェ」「木頭ゆずとすだちサイダー」「木頭ゆずドリンク」等が売られているが。

とにかくみんなうどんを食べている。

混雑ぶりからわかると思うが、人気があるのだ。

他に食べるものがないから(笑)かなり待って食べてみたが、「うどん県・香川」と遜色ない味、コシ、喉越しなどにビックリ。自信を持ってオススメできる。