郷原宿(真庭市蒜山西茅部)は、美作・伯耆両国を結び、大山参詣や牛馬市へ向かう人々が盛んに行き交った「大山みちの宿場町であり、戦前まで盛んに作られていた「郷原漆器」の産地集落だった。

郷原漆器は主に栗の木を使い、輪切りにした生木をろくろで挽く独特な製法で椀や皿を作る実用的な製品で、その始まりは明徳4年(1393)など諸説があるが、少なくとも江戸時代には漆器の産地として広く知られるようになっており、地元勝山藩では特産品としてこれを重要視していた。

技術改善や購買組合の設立で、大正時代末に生産量は最高に達したが、戦争による物資統制などで衰退、昭和20年(1945)の終戦ののち、まもなく伝統的な漆器生産は一度終焉を迎えてしまう。

しかし昭和時代末から漆器復興の取り組みが始まり、平成4年(1992)には「郷原漆器生産振興会」を設立して岡山県から郷土伝統的工芸品指定を受けた。

平成8年の拠点施設「郷原漆器の館」(蒜山上福田)建設を経て、同18年には生産振興会の保持する製作技術が民俗技術として県下で初めて重要無形民俗文化財の指定を受けるなど、再び高く評価されるに至っている。

ヤマグリの木を使用して木地を挽く漆器

岡山県の蒜山郷原(ひるぜんごうばら)は、昔、宿場町があったところだ。

備前備中(岡山県東南部・西部)から伯耆(ほうき)の国(鳥取県中西部)へと出る最短コースとして、旅人たちでずいぶん賑っていたという。

ここに住む人々が、もともと生業としていたのが漆器づくりだった。その歴史は600年にも及ぶといわれている。

郷原宿でつくられたため「郷原漆器」と呼ばれるこの漆器は、地元・蒜山で育ったヤマグリを木地に用いた、丈夫なものだ。素朴な塗りながら美しく、しかも安価だったので、庶民に大人気だった。最盛期には年間40万個も生産されていたという。

しかし、戦争が始まると、漆器に欠かせない「漆」が国家統制品になってしまった。

漆が入手できず、郷原漆器は衰退し、戦後の世相の激変もあってそのまま生産が途絶えてしまったのである。

それを憂いて、地元の有志によって復興されたのは、30年あまり前のことだった。個人の工房はなく、有志が郷原漆器の館で活動をおこなった。

郷原漆器は、ヤマグリの木を輪切りにして生木のまま挽き、乾燥させたあとに漆を薄く塗って拭き取るのが特徴。生木のまま成型するのは、日本でもほかにない珍しい製法だという。いまも昔ながらのこの製法が守られており、岡山県の重要無形民俗文化財の指定を受けているほか、国の有形民俗文化財の登録を受けている。

計算してつくられた「日本最大」に意味はあるのか?

郷原の街を歩いていると、巨大な石の鳥居に目を奪われる。

真庭市指定文化財(建造物)の、茅部神社大鳥居だ。

石材は茅部神社のある岩倉山の花崗岩。石工は、伯耆国倉吉(現倉吉市)の横山直三郎、郷原在住の米倉鉄造の二人が腕をふるったとされる。

二本の柱と笠木・島木・貫・額束で組み立てた明神型鳥居で、柱は地中に基礎をつくって下部を深く埋め地上の長さ約11.45m、直径約1.20m、下部約3mを別石で十二角に仕上げ、その上に円柱を継ぎ接合点は鉄の鎹(すがい)でとめてある。地上から笠木の上端までの全高約13.8mであったが、何度かの補修で下部を埋め立てたため、現在の大きさは図のようになっている。

1860年(安政七)正月、茅部神社の氏子の友金宇平という人が近江の多賀神社に参拝した時、この神社の石鳥居が日本一だと聞いて、「これより大きいものを地元に造り日本一にしよう」いう考えが頭に浮かび、実測して帰った。そして、3年後の文久3年に完成し、彼はその思いを果たしたという。

この話を聞いて、私はすっかり興醒めした。

なんだ、「後付けでつくられた日本一」かと。

「巨大信仰」の「履き違え」

古来からある「巨大信仰」は、一般的に「巨木信仰」や「巨大建造物信仰」など、特定の対象に対する信仰を指すことが多い。自然崇拝の一種として、巨大な樹木や岩、山などを神聖視し、崇拝の対象とする信仰であったり、歴史的な建造物や遺跡など、規模の大きいものに対する信仰もある。

日本においては、古来より特に「巨木」を神が宿る場所として崇拝する習慣があり、伊豆半島の樹齢千年を超える大楠を祀る神社をはじめ、全国各地に巨木を祀る神社や信仰が残っている。

屋久島の縄文杉のように、自然の脅威や神秘を感じさせる巨大な木は、畏敬の念を抱かせ、信仰の対象となりやすいのだろう。

巨木信仰は、自然崇拝の一形態であり、自然に対する畏敬の念や感謝の気持ちが根底にある。

巨大建造物についても、古代文明の遺跡やピラミッド、万里の長城などの巨大な建造物は、その規模や技術力に圧倒され、信仰の対象となることがあるのは理解できる。これらの建造物には、古代の人々の叡智や力強さを感じさせる神秘的な魅力が十二分にあるから。

この、友金宇平という人が、せこく「ライバルを実測」してつくった茅部神社大鳥居に、その魅力は1ミリもないわ(笑)

郷原宿に隣接する道の駅「風の家」

米子自動車道の蒜山ICを降りてすぐ、郷原宿に隣接して、道の駅「風の家」がある。

夏の避暑地として人気がある蒜山高原エリア内において、この道の駅は最大級の商業施設であり、どうやらその人気も蒜山地区最大級のようだ。

しかし、私が訪れたのは平日の夕刻。ちょうど物産館が閉店して、みなさん後片付けに入っておられる時間ということで、 とても広い駐車場はガラガラだった。

とりあえず、トイレをお借りした。

使用前、使用後、で言えば「完全に使用後」の時間帯だったが、とても綺麗な状態だった。

道の駅の施設としては、物産館、農作物直売所、レストラン。

後片付け中の物産館をチラリと覗くと、 多数の土産品が並んでいた。

チラ見するだけで、「蒜山ヨーグルト」「蒜山キャラメル」「蒜山焼きそば」「蒜山チーズケーキ」 「蒜山漬け(大根の漬物)」等「蒜山」と名の付く、多くの蒜山土産が確認できた。

とても大きな農作物直売所では、本来は大根、白菜、キャベツ等の高原野菜が並んで、賑わっているらしい。そういえば、大根は「蒜山大根」と呼ばれて全国的にも有名だ。

到着時間が遅かったため、農産物直売の様子も見ることができなかったが、夕刻になると、やはり蒜山は涼しい。

誰もいない道の駅「風の家」のベンチに腰掛けて、「風の家」とはよく言ったもんだ、いい風が吹くわい、としばし夕涼み。

こういう道の駅の「使い方」もまた良いものである。

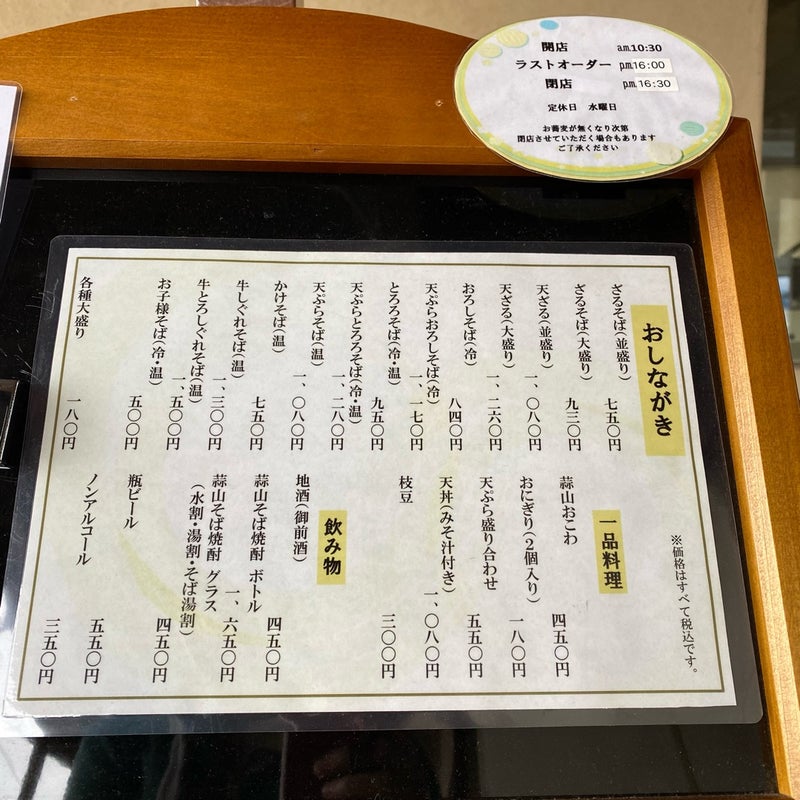

道を挟んで反対側には蒜山そばの専門店がある。

蒜山そばは、蕎麦の殻まで挽きこんだ黒っぽい田舎風そばである。

蒜山三座は、鳥取県と岡山県の境に位置する、上蒜山(1,202 m)、中蒜山(1,123 m)、下蒜山(1,100 m)からなる連山で、高原のふもとは寒暖の差が大きく、蕎麦の栽培に適しているが、蒜山そばの歴史はまだ浅く、そばの栽培は1997年から始まってようやく30年。

これからが楽しみなブランドだ