時は戦国時代。

尼子一族の八人の落武者が、山あいの或る村に流れ着いた。

懸けられた恩賞金に目がくらんだ村人たちは、八人を惨殺。その後、村では、奇怪な事件が頻発する様になり、村は「八つ墓村」と呼ばれるようになった。

400年後。

東京で働いていた寺田辰弥は、ひょんなことから妖艶な未亡人・森美也子に導かれて自分のルーツがあるという旧家・田治見家を訪ねる。

長らく縁が途絶えていた辰弥が田治見家に戻ってきたことが悲劇の始まりだった。

祖父、異母兄、僧侶、尼僧…相次いで殺害される関係者たち。

そんな中、辰弥は巨大な鍾乳洞へと迷い込む。

辰弥がそこで見たものは、落武者の鎧を身につけた田治見家当主の死蝋だった。

その後も大伯母の老婆、異母姉、村の医師…殺人は続く。

一方、金田一は辰弥の出生の秘密を探り当てたが…。

「八つ墓村」の舞台「阿哲台」と「川上」を訪ねて

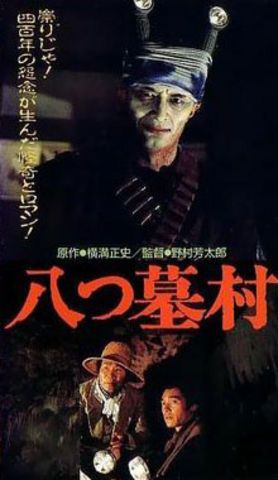

映画「八つ墓村」は、1970年代後半の横溝正史ブームに便乗して制作され、1977年に公開された。

「たぁたぁりぃじゃあ〜!」

この劇中のセリフをキャッチコピーに宣伝展開して、映画は大ヒット。

当時は誰もが何でもかんでも「たたりじゃ!」と言って、時が今なら流行語大賞になっただろう。

そんな作品を、学生時代に初めて観て以来、その後撮り直されたいくつかの作品を含めて何度も観たわけだが、なんと言ってもこの作品は村のあちらこちら口を開ける「鍾乳洞」と周辺の「森」との組み合わせがなんとも不気味で印象深い。

鍾乳洞は石灰石が水に溶かされてできる洞窟で、山口県の秋吉台と秋芳洞が有名だが、岡山県にも帝釈台と阿哲台の2大石灰岩台地がある。

新見市にはその阿哲台の大部分があって、八つ墓村はおそらくこの阿哲台を舞台とした話だろうと思われる。

というのは、映画の冒頭やラストで落武者達が村を見下ろしていた高台にも羊のような岩が点在していたし、大規模な鍾乳洞も点在。村自体がこれらの台地が侵食されてできた谷や斜面に広がっていたと思われるのだ。

映画の中では八つ墓村の地下に広がる洞窟を「川上洞」と呼んでいた。

「川上」と言えば、岡山県高梁市川上町と一致するが、阿哲台からは10kmほど南に位置するこの「川上」地域にも石灰岩が広く分布している。ただ、大規模な洞窟はない。川上洞の名前だけ、この地域を参考にしたのかもしれない。

巨大な田治見家をどう描いたか

田治見家のロケ地(広兼邸)は少し離れた成羽や矢掛などにいくつか分散してあるが、これは映画の絵作りの都合だろう。

はじめて田治見家を訪れた寺田辰弥が語る以下全景の描写からその巨大な規模がわかるが、この巨大なお屋敷だけは阿哲台にはないもの。なので、ロケに使われたお屋敷はいくつかあって、シーンによって組み合わせ、現実にはないほど巨大な「多治見家」を表現している。

「はじめて見る私の生家というのは、予想を越えてはるかに大きなものであった。何かしらそれは巨大な巌(いわお)といった感じの、どっしりとした重量感と安定感をもった建物で、土塀(どべい)をめぐらせた邸内には、亭々(ていてい)と天を摩(ま)す杉木立ちが、うっそうとしてそびえていた」

(原作本より)

醍醐桜の町にある道の駅「醍醐の里」

「八つ墓村」から「桃太郎伝説」をめぐる旅の拠点としたのは道の駅「醍醐の里」。

中国自動車道の落合ICから国道313号線を南西に5km、岡山県北西部の旧落合町(現真庭市)にある。

落合町の自慢は、道の駅の名にもあるが「醍醐桜」。 推定樹齢は約1000年、根元の周囲は9.2m、枝の広がりは四方に約10m、高さは18mもある日本最大級の桜である。

醍醐桜という名の由来は、鎌倉時代末期に元弘の乱によって後醍醐天皇が隠岐に流される途中に立ち寄り、その美しさを賞したという言い伝えによるそうだ。

機会があれば桜の時期に立ち寄ってみたい。

さて 道の駅の駐車場はとても広い。

24時間トイレとの距離も自由に選べて、とても仮眠がとりやすかった。

トイレも清掃が行き届いており、気持ちよく使わせていただけた。

休憩環境としてもとてもいい。

屋内外、それぞれゆっくり休憩できるスペースがたくさんある。

レストランでは「TKG」と「GSTUT」

道の駅の施設は、農作物直売所を兼ねた物産館、レストラン、喫茶店、そして備前焼の販売店。

不定期だがランチを販売するキッチンカーや、ヤマメの塩焼きを販売する出店、 夏場はかき氷店も出店するらしい。

「レストランさくら」の名物は、醍醐にちなんでDAIGO風に言うと「蒼いたまごのTKG(たまごがけご飯)」。 蒼い卵を産むのはチリ原産のアローカナ種の血統を受け継ぐニワトリ。餌にニンニク粉末を与えることによって栄養価をアップし、 一般的なたまごがけご飯と比べて濃厚な味わいをウリにしている。

あと、DAIGO風に言うとKG(季節限定)だがGSTUT「銀沫(ぎんしぶき)とろろうどん定食」があれば、ぜひそれを。

「銀沫とろろ」は真庭市でしか作られていない幻のヤマノイモで、舌触りがきめ細かくて風味が良く、アクが少ないため時間が経っても変色しないという特徴がある。

「銀沫とろろうどん定食」は銀沫とろろにご飯とうどんがついてくるので、半分は「とろろ飯」、残りの半分は「とろろうどん」で楽しめる。