「阿波の三難所」の一つと言われる太龍寺は、四国山脈の東南端、標高約618mの太龍寺山頂にある。

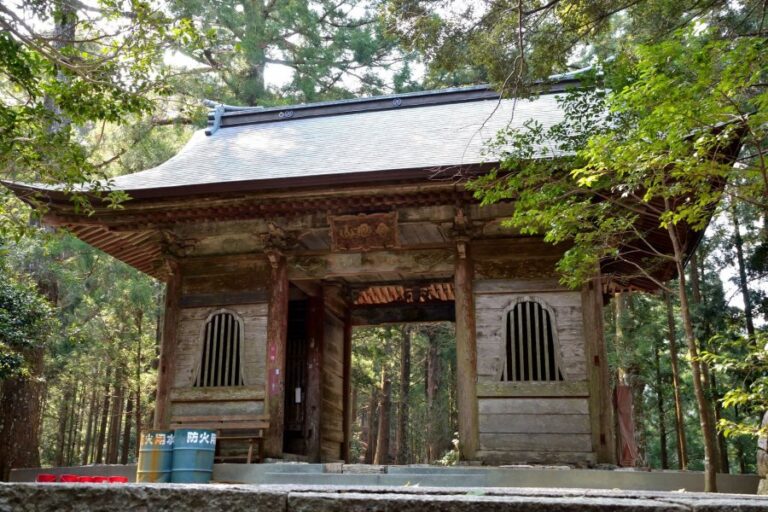

しかし今では、車よりもさらに楽に、ロープウェイで登ることができ、そして山頂駅に着いて本堂へ続く石段を歩くと、そこには直ちに見事な黒門が出現する。

ちなみに、四国巡礼者にとって屈指の難所であったこの山岳寺院にロープウェーが開通したのは1992年のこと。それまでは、私のようにクルマ遍路で楽をしようとしたところで中腹の駐車場から30分以上険しい坂道を登らなければならなかった。

それにしても、「歩き遍路」の信仰心は本当にすごいと驚嘆するしかない。

もちろん彼らに言わせれば、「歩いて回らなければ意味がない」ということなのだろうが。

さて 太龍寺は、垣武天皇の勅願によって開かれた寺で、弘法大師が自ら刻まれた虚空蔵菩薩が本尊として本堂に安置されている。幸福、人徳、財力、知恵を無限に授けてくれる仏様だそうである。

「西の高野」と称されるスケールと風格、そして美しさ

太龍寺の寺領は、霊山の名にふさわしく、樹齢数百年を算する巨杉・大桧に覆われ、本堂・大師堂・多宝塔・求聞持堂・鐘楼門・本坊・護摩堂・六角経蔵等が点在。

大師堂本堂の横から御廟(みみょう)の橋、大師堂の拝殿、その裏手に御廟(ごびょう)があり、高野山奥の院と同じ配列になっていることが、「西の高野」と呼ばれる所以の一つとなっている。

しかし、そう称されるのは、四国霊場の中でも群を抜く壮大なスケールと風格にもよるだろう。

樹齢数百年余の杉が天空にそびえ、境内には古刹の霊気とでもいうのだろうか、下界とは明らかに違う空気が漂っていた。

また、境内にはさまざまな高山植物が自生し、春はシャクナゲ、夏はアジサイ、秋はモミジ、冬はツバキと四季を通じて美しいこともまた「西の高野」たる所以かもしれない。

大師堂には「竹林の七賢人」や「司馬温公の幼年の逸話」など、中国の民謡や伝説が彫刻されているが、その繊細な描写は実に見事なものだ。

納経所の右隣に建つ持仏堂の大廊下の天井には、高知県安芸市出身の四條派の画家、竹村松嶺(しょうれい)による龍が描かれている。

この天井画に描かれているのは、もちろん、修行中の大師を守護したという大龍に違いない。

太龍寺の歴史

縁起によると、太龍寺は桓武天皇(在位781-86)の勅願により793年に開創された。

山号は修行地の舎心嶽から、また寺名は修行中の大師を守護した大龍(龍神)にちなんで名付けられている。

太龍寺は、皇室や武家の尊信が特に厚く、平安時代(794-1185)の後期には子院12ヶ寺をもつほどに栄えた。

しかし天正の兵火からは逃れられず、また、江戸時代(1603-1868)になっても幾度も罹災。荒廃の途を余儀なくされたが、その都度、ときの藩主の保護を受けて再建されてきた。

仁王門だけが鎌倉時代(1192-1335)の建立で、他の建物は江戸時代以降に復興している。

本尊は弘法大師の御開創以来、何度かの落雷や火災などで焼失し、現在のものは嘉永5年(1852)に蜂須賀斎裕によって再建されたもの。

また、龍天井本坊や御摩堂は明治27年(1894)の火災によって焼失し、その後再建されたものだ。

平成3年には大修理が行われている。

太龍寺ロープウエイと大師座像

太龍寺(舎心ヶ嶽)ロープウェイは、道の駅「鷲の里」に併設されている鷲の里駅から、太龍寺駅を結んでいる。

全長2,775mは西日本で最長、所要時間は約10分。101人乗りの大型車両である。

弘法大師が19歳のころ、境内からさらに南西約600メートルにある「舎心嶽」という岩上で、100日間の虚空蔵求聞持法を修行した。虚空蔵求聞持法というのは、真言を百万遍唱える最も難行とされる修法で、弘法大師青年期の思想形成に大きな影響を及ぼしたとされる。

この修行については、大師が24歳のときの著作『三教指帰』に記されているが、その場所はロープウェイで行き来する途中、切り立った岩壁の上に大師の座像があって確認することができる。

道の駅「鷲の里」は太龍寺の玄関口

道の駅「鷲の里」は、徳島南部自動車道の徳島津田ICから県道129号線→県道120号線→県道16号線→県道22号線→県道28号線→県道19号線を南西に34km、 徳島県南東部の旧鷲敷町(現那賀町)にある。

太龍寺ロープウェイの待合所を兼ねる道の駅で、ドライバーの休憩所というよりは「お遍路さんのための施設」としての色彩が強い。

駐車場に車を停め、赤い欄干の橋を渡ると駅施設がある。

トイレは駐車場横に独立してあるものと、施設内とがあるが、施設内のトイレの方が綺麗で涼しい。

建物は細長く、奥行きがある。

奥へと進んでいく広い通路には、随所に座って休めるソファや休憩スペースがあってありがたい。

入り口付近にレストランと喫茶店、真ん中付近に休憩所、奥の方に物産館があって、一番奥が太龍寺ロープウェイの乗り場になっている。

レストラン「菩提樹」は、麺類、丼物、定食、カレーを中心とした、オーソドックスなものだ。

レストランを通り過ぎ、少し進むと吹き抜けの広い空間がある。

この場所は休憩室。たくさんある休憩スペースのうち、最も広々とした空間だ。

ベンチが用意されており、お遍路さんの休息の場となっている。

この休憩室の一角には、丹生谷秘帖のトリックアートがある。

「丹生谷(にゅうだに)秘帖」とは、太龍寺から奥の院龍王山黒瀧寺へ向かうルートを記した地図のことだが、トリックアートを利用して鎖に掴まったり、竜の背に乗ったり、様々なポーズを撮影することができるのだが、自撮りではちょっと難しかった。まあ、いい歳こいたジジイが嬉しそうに自撮りしていること自体、恥ずかしくてすぐ諦めたのだがw

それより、ジジイには休憩室内にある夫婦鷲の木彫りの彫刻鑑賞がぴったり。

休憩室からさらに奥に進むと、物産館だ。

物産館には「太龍寺きのこ茶」「巡礼祈願巻」などの特産品も販売されているが、商品の多くは「写経セット」「写経用紙」「般若心経扇子」「般若心経手拭い」等々、お遍路さん向けのものである。

施設のもっとも奥に、太龍寺ロープウェイ乗り場がある。

ロープウェイの営業時間は8:00~17:00で、20分毎の運転だ。

料金は往復で2600円と、かなり高い。

往復距離で考えれば2メートルあたり1円の計算、そして山を2つ、往復で4つ超えるので、一山650円だ。

ケチって片道だけしか乗らなければ、歩いて山を二つ越えなければならない。

まあ、いいかと自分で自分を納得させて往復切符を買った。

温浴施設と遍路宿「心空」

道の駅には、かつて「道の宿そわか」という名の温浴施設と遍路宿があったが、「いやし亭 心空(こくう)」と名前も変えてリニューアルしている。

良心的な価格設定、美味しい食事、スタッフの対応など、リニューアル後の評判は上々らしい。

宿泊客は、宿泊施設内の温浴施設を追加料金無しで利用できるが、宿泊客以外にも日帰り入浴施設として開放されている。