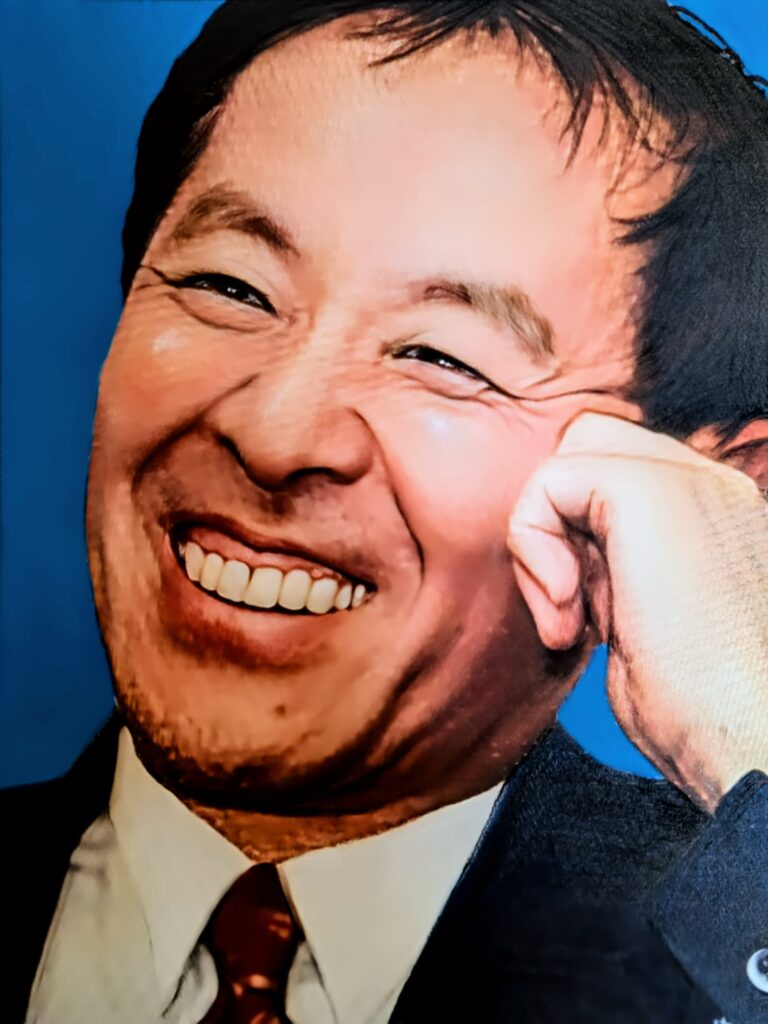

ノンフィクション「かもめのDNA」第6話「リクルートに2兆円近い負債を押し付け、創業来の盟友を自己破産させて逃げたもう一人の江副浩正」

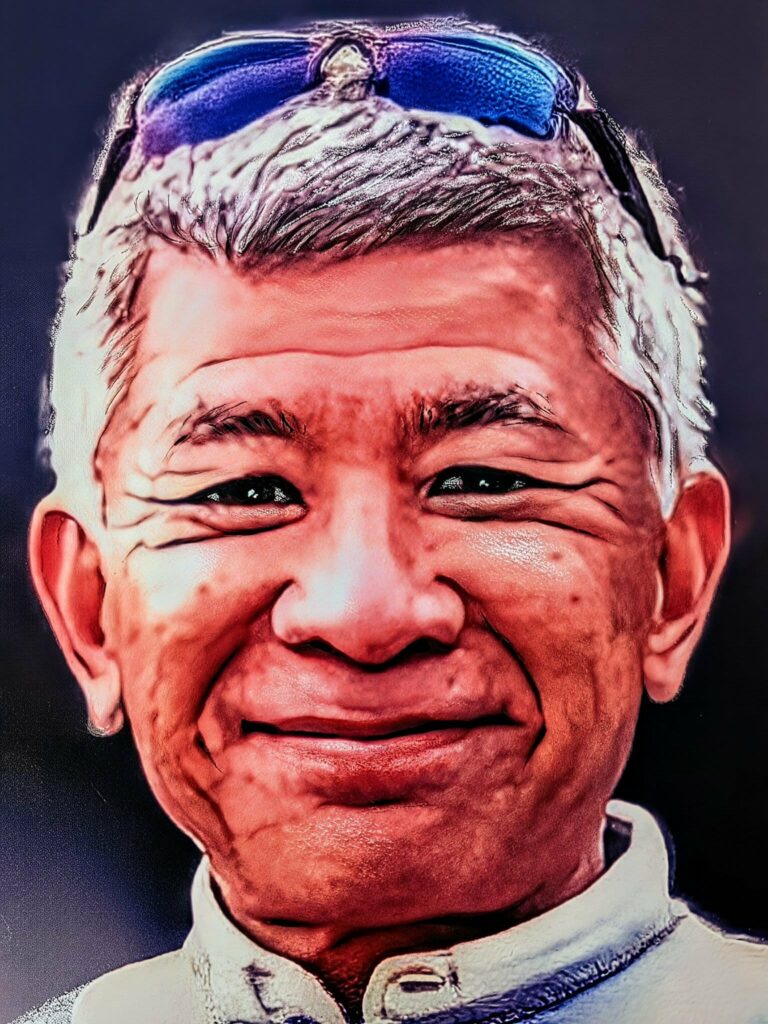

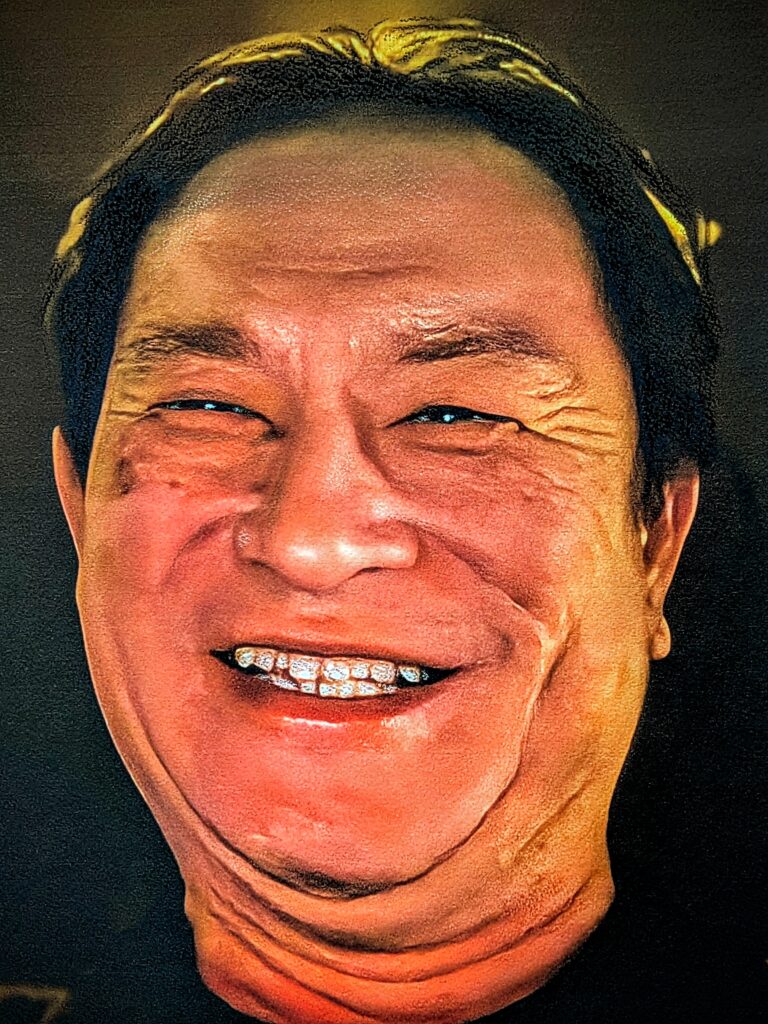

第5話では、私の心の中の何かを半分切った男が、大阪の私のデスクの5m先にいたことを話した。が、東京⇄大阪のピストン兼務が始まってすぐ、かすかに繋がっていた心の中の何かを完全に断ち切った男がもう一人、東京の私のデスクの5m先にいた。 それが当時の企画室長・藤田洋である。多少仕事はできたが、リクルートの女性を手当たり次第に犯した、セクハラ男というか犯罪人である。もういろんなところで書いてきたので、この […]