津軽平野にそびえる岩木山。青森県の最高峰だ。

標高1,625mの二重式火山・岩木山は、別名「津軽富士」とも称される。

広い津軽平野からまるで湧き出したように美しい円錐形をしており、山頂部は岩木山、鳥海山、厳鬼山(岩鬼山)の3つの峰に分かれている。

巌鬼山方面の麓から見た岩木山は、中央の岩木山がしっかり見え、鳥海山、厳鬼山もその左右にしっかり見えて、まるで「山」の漢字をそのままにした形だ。

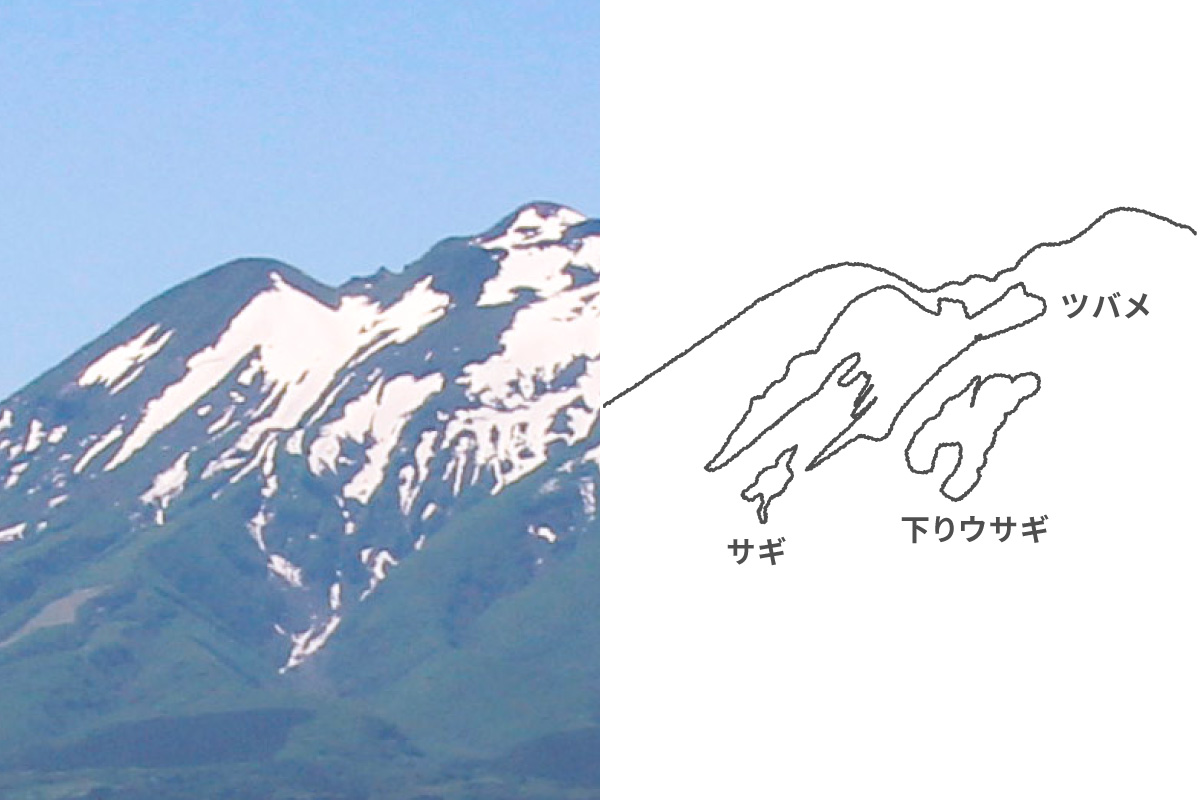

冒頭の写真は逆方面、岩木山から南西に位置する西目屋村から見た岩木山だ。

西目屋村はのどかな所で世界遺産の白神山地が一部かかっている地域。ここからは、中央の岩木山が一番高く見える。西目屋から見る岩木山はとても優しく、穏やかだ。

「おお、“苗とり爺”が現れたぞ」

「“下りウサギ”が跳ね始めたから、そろそろ田植だな」

かつて西目屋村の田畑では、春の岩木山を眺めながらこんな会話が交わされていたそうだ。

農作業の時期を知る「農事暦」だった雪形

雪に覆われ真っ白だった岩木山も、うららかな春の陽ざしとともに雪どけが進み、山肌がまだら模様になっていく。

雪国に住む人々は、古くから山肌と残雪が織りなす模様を動物や人の姿など身近なものに見立てて「雪形」と呼んでいた。

雪形が現れるのは、気温や地温が上がってきたサインだ。

今のように、科学や農業技術が発達していなかった時代、人々は雪形を見ながら種まきや田植えなど農作業の時期を決めたり、山菜採りや漁業、山仕事などの目安にしていた。雪形は、当時の人々にとって、山が伝えてくれる貴重なメッセージであり、暮らしに欠かせない“農事暦”だった。

「雪形の棲む山」と称された岩木山

雪形は、北海道から中部地方にかけての積雪の多い地域ではよく見られる。

特に新潟県や長野県に多く、次いで東北地方で多く見られる。雪国に暮らす人々は古くから雪形からメッセージを受け取って暮らし、中には雪形の名前がそのまま地名や山の名称になっている場所もある。

ちなみに、雪形には「ネガ型」と「ポジ型」があります。ネガ型は、雪がとけた部分から山肌が一部黒く浮き上がって見える模様で、ポジ型は、黒い山肌を背景として残雪が形作る模様だ。

春の初めは「ネガ型」が姿を現し、雪が少なくなり山肌の露出が多くなるにつれ、ポジ型へと移行する。

雪形が見られる山は全国に130座以上あるが、そのなかでも岩木山の雪形は質量ともに?群を抜いているらしく、岩木山を「雪形の棲む山」と言う人も多いそうだ。

日本最多!42体の雪形が確認されている

岩木山で現在、確認されている雪形は42体。1つの山で見られる雪形の数では日本一とされる。

岩木山に雪形が多くみられるのは、積雪量の多さ、雪形を生む適度な陰影、そして凹凸に富んだ地形的な要素が揃っていることにあるという。

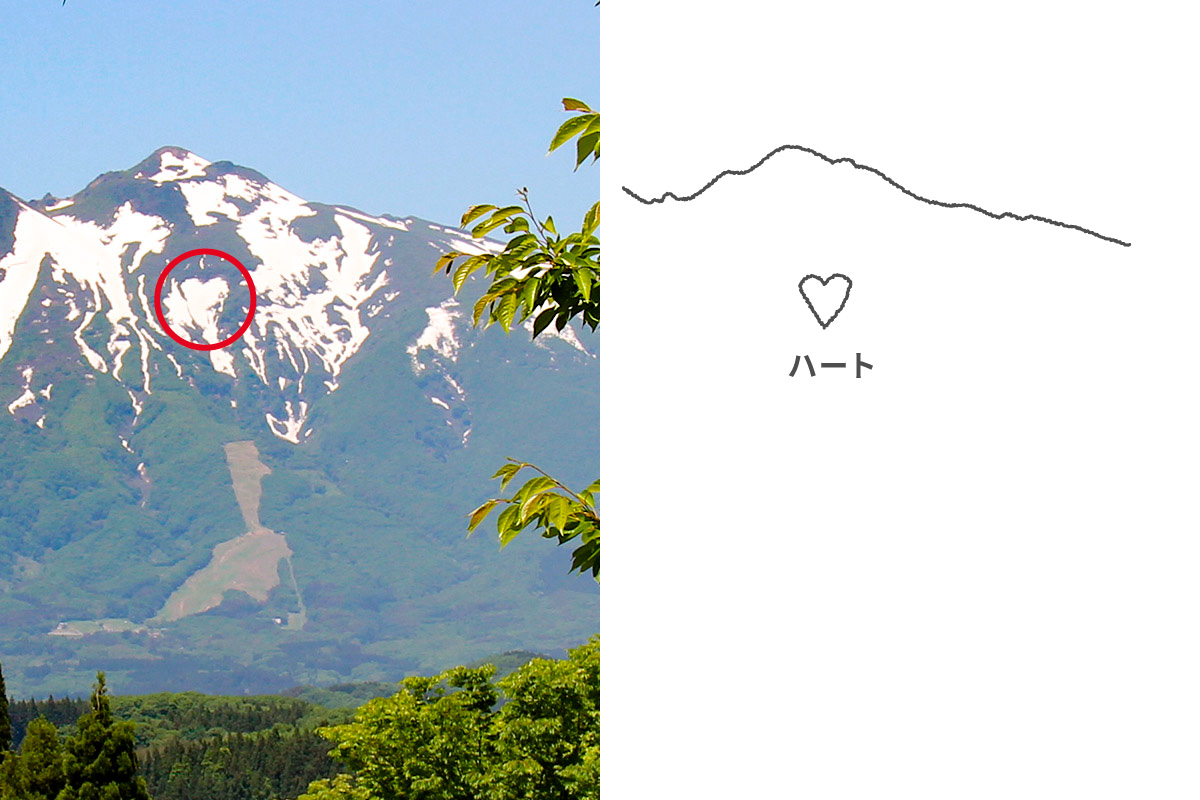

もちろん昔と今では気候も大きく変わった。今では農事暦としての役割は果たしていないかもしれないが、昨今の気候変化によって、同じ雪形でも見る角度や時期によっていろんなものに見えてくるという。「岩木山にハートマークが出現!」と、ハート型の雪形の投稿がSNSでバズったこともあったそうで、それってもっと昔の人が空を眺めて星座にな名前をつけたのと同じだな〜と思った。

岩木山を取り囲む津軽一円が特等席

岩木山周辺のさまざまなエリア、それこそ津軽一円から眺められる雪形だが、春限定の絶景コラボレーションがある。それは、岩木山山麓の標高200~450メートル地点に広がる「世界一の桜並木」だ。百沢~嶽エリアの県道沿いと支線の約20キロメートルには、約6,500本のオオヤマザクラが植えられており、晴れた日には岩木山の雪形と桜の絶景コラボレーションが楽しめるのだ。オオヤマザクラは、花弁の色がソメイヨシノより濃いピンクで鮮やかなので、真っ青な青空とは、ほぼ補色の関係で強烈なコントラストが目に眩しいという。

今はとっくに桜が散って新緑の季節。でも、それはそれで、岩木山はこの季節から秋にかけての楽しみ方がいくつもある。

津軽岩木スカイライン

その一つが、津軽岩木スカイラインを駆け上がること。

青森県で初めての有料自動車道で、県道弘前~鯵ヶ沢線の嶽温泉をすぎ、羽黒温泉郷付近から岩木山の8合目まで上る有料自動車道で、調査が開始されてから4年余りの歳月を費やして、昭和40(1965)年8月25日に開通した。開通からもう60年が経とうとしている。

空中写真を見ると、「いや、せっかくのブナの原生林に何すんねん!」と叫びそうにもなるが、ゴルフ場にしてもスキー場にしても、今できてしまっているものは仕方ないので、利用させていただくのが私の信条。

過去と自分は変えられないのだ。

もちろん今いまの、過度な開発には絶対反対の立場である。

ということで、全長9.8キロの津軽岩木スカイラインを登り始める。

料金所は、起点から1キロのところ。ゲートがあって、この先に69ものカーブが連続する。急カーブの連続だが登りはハンドルがきりやすく容易い。

密生するブナの原生林をクネクネと登っていく。

上るにつれて視界もだんだん広くなる。

やがて、日本海の波打ち寄せる海岸が白く見えてきた。

景色は終点駐車場へ近づくに従ってその雄大さを増す。

スカイラインの終点の駐車場からの展望は最高。

天気がよく気象条件が揃えば、北は遠く北海道の松前半島、津軽半島の権現崎と十三湖、なだらかな弧を描く七里長浜、そして鯵ヶ沢から大戸瀬、さらには江差追分で知られる大島、小島も日本海に浮かんで、それらが一目で見渡せる。

今日は、晴れてはいるのだが空気の澄み具合が今一つだ。

駐車場から9合目の鳥の海(鳥海山)まではリフトがあり、さらに山頂までは40分ほど。

先日、北海道で山開きしたばかりの羊蹄山登頂で疲弊した足がまだ痛く、登頂はやめておくことにした。

紙パックを被ったタヌキ

さて、40年以上も前の昭和59年3月下旬、スカイラインの山麓ハウス付近を雪上車でテスト走行していた人たちが面白いものを見たという話を聞いた。

前方に、頭が白く、胴体が黒くて、何やら激しく飛び上がりながらもがきまくっている不思議な動物がいた。恐る恐る近付いてみると、なんと市販の1リットル入りの牛乳パックに頭を突っ込んで抜けなくなったオスのタヌキ。前足で必死になってパックを取ろうと七転八倒する様子があまりにもコッケイで、一同涙が出るほど大笑いしたそうだ。

この頃、スカイラインではちょうどマスコットを検討中だったが、満場一意でタヌキに決定。このタヌキの話を添えて新聞紙上で愛称の公募を実施したところ約500通の応募があり、その中で「ポンタ」の提案が86通もあったので、マスコットの愛称は「ポンタ」で即決したらしい。

デザインの古さというかダサさは仕方ないとして、なんで普通にリュックを背負わせたんだろう?

牛乳パックを背負わせるか、頭に被せて、地元の特産牛乳とタイアップしたらいいのにw

世界遺産への玄関口、道の駅「津軽白神」

道の駅「津軽白神」は、東北自動車道の黒石ICから国道102号線、その先県道28号線を西に30km、青森県南西部の西目屋村にある。

駅名はもちろん世界遺産でもある白神山地から名付けたもので、駅名から想像すると白神山地のブナの原生林の中にあると思われがちだが、 道の駅は村役場や郵便局がある西目屋村の中心部にある。 中心部と言っても、西目屋村の人口1,300人程度。岩木山を北東方面に望み、田畑に囲まれた過疎の村だ。

地元の人も多く来られるのだと思う、駐車場にはかなりの数の車が停まっていた。

トイレは清潔さが保たれてとても気持ちがいい。

ちょっとした休憩もいいが、道の駅から道を隔てた向かい側には、世界遺産「白神山地」の玄関口として機能する「白神山地ビジターセンター」があって、白神山地について完璧な情報収集ができる。

そこに行ったりすると休憩時間はとても長くなるだろう。

この道の駅はもともと、1998年に建設された農作物直売所「Beechにしめや」だった。

2017年秋に道の駅登録されたが、施設自体は道の駅登録前からかなり充実していて、 村の人たちは昔からこの施設を「西目屋の道の駅」と呼んでいたそうだ。

そんなわけで、正式登録の際には取り立てて盛り上がることもなく、「え?今まで道の駅ではなかったの?」という声が多く聞かれたという。

りんご、山菜、そばが特産

道の駅の施設としては、物産館、農作物直売所、レストラン。 農作物の加工やそば打ち体験ができる「味な工房」という施設もある。

物産館の商品は、西目屋村の特産品である「りんご」が中心。

もちろん今はりんごの季節でないので、店頭にりんごが並んではいなかったが、 9月以降は数多くのりんごで溢れかえるらしい。

「白神アップルジュース」、「ふじのジャム(りんご)」、完熟りんごを使った「りんごバター」などは、りんごの加工品は年間を通じて販売されている定番商品だ。

西目屋村の特産品はもう一つ、白神山地で育った山菜類だ。

フキノトウを味噌で漬け込んだ「ばっけ味噌」やミニたけのこ、ミズ、ワラビ、フキ等が人気だ。

おばあちゃんがこさえたおやつ

気になったて、買い食いしたのは「がっぱもち」。

昔は、家庭でアイロンがけをする際、パリッとさせるために「米糊」を布に塗っていた。水に浸した米をすりつぶして「米糊」をつくっていたが、この時うまくすりつぶせずに米のかすが残ったものを「糊かす」と呼んで、これを無駄にしないよう黒砂糖をまぜて生地にし、フライパンで香ばしく焼いておやつにした。なので「のりかす餅」とも呼ばれ、材料を焼き鍋に「がぱっ」と一気に移して焼くことから「がっぱらもち」とも呼ばれる。

青森県の中では比較的暖かい気候に恵まれ、稲作が盛んだった津軽地方らしく、また食べ物を粗末にしない文化が生み出した郷土のおやつ。ずっとおばあちゃんが家庭でつくってきた。

なるほど、それで津軽料理遺産なのか〜。実に素朴な味だ!

レストラン

蕎麦打ち体験ができる施設があるように、地粉を使ったそばは、道の駅のウリの一つとなっている。

レストランでもやはり地粉を使ったそばが人気のメニューだ。

山菜をトッピングした「山菜目屋そば」、 美味しいと評判の舞茸天ぷらが入った「舞茸天そば」などがあった。空腹だったが予算の関係上、私はシンプルに味わう「白神ざるそば」の大盛りをいただいた。

「がっぱもち」といい、そばの大盛りといい、炭水化物ばっかりや〜(涙)。

予算の関係上、デザートは我慢