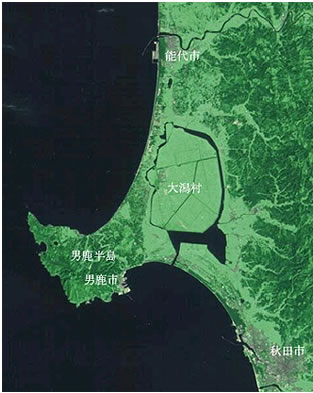

北緯40度、東経140度の地点に大きく広がっていた八郎潟は、東西12km・南北27km・周囲82km・総面積2万2,024ha、琵琶湖につぐ日本第2の広さを誇る湖であり、約70種を超える魚介類の宝庫だった。

その「八郎潟」を干拓してできた村が「大潟村」だ。

湖底だった場所が新生の大地に。そこに村がつくられることとなり、村名と入植者が公募された。

採用された村名は「大潟村」。

排水機場を管理する家族たった6世帯、わずか14人の人口で、1964年(昭和39)10月1日、秋田県第69番目の自治体となった。

14人という最初の村人たちは互いに同志であり、かけがえのない友人であったろう。

「オー、ガッタ・フレンド」

彼らのパイオニア精神に敬意を表しつつ、キャロルキングの「君の友達」をBGMに、そのとてつもなく広い干拓地の向こうにゆっくりと沈んでいく太陽を、ひたすら追いかけた。

新しい農業へのチャレンジャーたちの村

ここでは、干拓の是非論は置いておく。

八郎潟を埋めて、新しく生まれた国土は、約1万7千ha。

これは、たとえば神奈川県の全水田面積に匹敵する広さだ。

広いだけではなく、その計画は壮大な夢に満ちていた。

1戸数haという大区画農場、ヘリコプターによる直播や大型コンバインを利用した大規模な機械化農業、まさに日本の農村をリードする理想の国土づくりだった。

大潟村は、排水機場を管理する家族6世帯、計14人という日本一小さい村からスタートしたが、第一次入植者は定員58名に対し約600人が応募。

20年におよぶ歳月と総事業費約852億円の巨費を投じた世紀の大事業は、最終的には1977年(昭和52)3月に完了する。

入植者は第五次まで募集され、ピークは1980年、3,334人の村へと成長した。現在(2025年)の推計人口は2,801人。営農は1戸あたり15ha、日本の平均農地面積の10倍を超す大型農業が営まれている。

1ミリの無駄も感じないような土地利用

初めて大潟村を訪れた印象は、大袈裟に言えば「1ミリも無駄のない土地利用」だなあと。

道路はとにかく東西方向、南北方向どちらも延々と真っすぐ。

まさに計画通りに作られたことがわかる。

農家一軒当たりの所有農地はもちろん日本で最大。

商店や行政機関、農家以外の住居は村の西部の一ヵ所だけに集中し、まさに効率徹底追求の範を示していると感じた。

そして、各地からの入植希望者のなかから選抜された入植者は、「日本農業のモデルとなるような生産および所得水準の高い農業経営を確立し、豊かで住みよい近代的な農村社会をつくる」という干拓の目的を進んで担った、まさにパイオニアとして今ここに暮らしている。

米中心から、畑作も

八郎潟干拓の元々の目的は、広大な水田を用いた大規模稲作の実現による米不足の解消だった。

しかし時代は変化し、1970年代から始まった減反政策の影響により、大潟村でも米から畑作への転換が進んだ。

もちろん、大潟村の米「アキタコマチ」や「ユメオバコ」は大潟の象徴だが、 カボチャ、ナス、ネギ等の野菜類の生産量も増えた。

特にカボチャの「くり大将」は大潟村の新しい名物だ。

村内の「くり大将」の生産者は20名と少ないものの栽培面積は約10ha。

大規模米作で得たノウハウを生かし、効率的に毎年150トンの出荷を行っている。

かつて湖底だった干拓地にある道の駅

秋田自動車道の琴岡森岳ICから県道54号線を干拓地に入り、とにかくまっすぐ、まっすぐ西に13km、秋田県北西部の大潟村に「道の駅 おおがた」がある。

人が集まるのは村の西部の1ヶ所、道の駅もまたそこに位置している。

駐車場も、干拓地の駐車場らしく平坦で広く、これほど平坦なら体を横たえての仮眠は熟睡できる!(笑)

トイレも、どこか直線的。無駄がない感じだ。

休憩環境も同様に、広くて直線的。好き嫌いが分かれるだろう。

建物に沿ってだけ、ゆるいカーブが見られる(笑)

農業の6次産業化を垣間見る

6次産業化とは、農林漁業(1次産業)の生産物を加工製造(2次産業)し、その販売・サービス(3次産業)までを手がけることで付加価値を高め所得向上を目指す取り組み(1次産業×2次産業×3次産業=6次産業)のことだが、道の駅「おおがた」ではその取り組みを具体的にわかりやすく見ることができる。

15年ほど前はほぼ「農作物販売だけ」の道の駅だったのが、現在は農作物販売と、特産品の販売がほぼ半々になっている。

つまり大潟村ならではの特産品のバリエーションがかなり増えて、その売り上げ実績も顕著に増えている。まさに「農業の6次産業化」、本来ならそれによって携わる人の所得がどれだけ向上したかを知りたいが。

その象徴が、道の駅の物産館で販売されている「くり大将」を用いた加工品。 売上No.1の「パンプキンパイ」はその代表格だ。

くり大将をペースト状にして作った「カボチャのバウム」「カボチャのタルトケーキ」も人気がある。

ほかにも、大潟村のもち米を100%使用した揚げ餅「本物もち揚げ」「お米かりんとう」や、大潟村の黒豆は「豊粒」というブランドだが、これを使った「黒豆パイ」、大潟村産小麦粉を使ったラーメン「銀河の力」など、様々な特産品が生まれ、販売されていた。

もちろん、一次産業の生産物そのものも、ほぼ半分のウエイトがある。

道の駅レストランにも6次産業化のカタチが

道の駅の農家レストラン「なのはな」は、シンプルに麺類、カレーなどの軽食メニューが中心。 それでも大潟村産黄大豆味噌を使った「黄大豆味噌ラーメン」、米ぬかを炙って配合した「米ぬかソフトクリーム」など、6次産業化の実例を味わうことができる。

施設の外側にある出店では八幡平ポークを使った「ホルモン弁当」や「豚カツ弁当」を販売している。

無知、不勉強を痛感!

また、物産館の横には大潟村干拓博物館がある。

20年もの歳月と総事業費852億円の巨費を投じた「20世紀最大の事業」とも呼ばれる八郎潟干拓について詳しく知ることができる。

「八郎潟干拓」は、小学校、中学校の社会科の授業で、「干拓地の代表格」としてたた数行の詰め込み知識として習ったが、恥ずかしながら半世紀以上も経ってようやくその輪郭を少し知った次第。

八郎潟干拓に限らず、あらゆることが広く浅くの義務教育期間での深掘りはできないわけで。また、高校でも商業や工業など多少の専門化があっても。専門学校があっても。

やはり土木や、地質や、環境問題や、とにかくいろいろなことをより細分化して深く学び研究するのは、大学教育、大学院。

細かな選考があって、より時間をかけての深い研究だ。

その意味や意義を、これまた恥ずかしながら改めて感じた次第である。

実にお粗末な人生だった。

しかし、過去は変えられない。

残された時間で自分を変えて、少しでもより納得できる生き方、そして一度の人生をより豊かなものにしてから「あの世」があるならそこに行きたい。