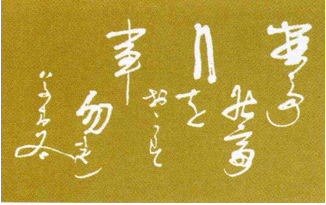

「寝て居て人を起こす事勿れ」

この言葉を聞いたこと、おありだろうか。

私ごとで言うと、父と私と衝突するたび、父が私に説教するたびに耳にタコができるほど聞かされた言葉だが、秋田地方の農業の礎をなした石川理紀之助が残したものである。

意味は、自分は寝たままで人を起こすような横着なことはするな、人を働かせようと思ったら、口先で命令するだけではなく自分が先頭に立って働けということ。

毎朝早くから夜遅くまで、およそ公務員とは思えない365日体制で担当する田んぼの農業指導に奔走する毎日。そんな父が、進路も定めぬままギターに興じ、言うことは聞かず、生活リズムも全く違う息子に、大いに不満を持ったことは当然だろう。

私の父は、淡路島の貧農の出で、農業高校から大学(現在の京都府立大)農学部で、一貫して品種改良など米づくりを学び、職場も農業試験場。現在95歳だが、定年後も75歳まで立場を変えつつ、米づくりの現場に関わってきた。

石川理紀之助翁は、父にとっておそらく神様のような存在だったのだと思う。

秋田県の農業の礎をつくった、石川理紀之助のことを知るために、そして父のことを少しでも理解するために。

潟上市郷土文化保存伝習館と、近くの道の駅「しょうわ」を訪ねた。

父が理想として追い続けた人

潟上市郷土文化保存伝習館には、理紀之助の足跡を示す多くの書物や遺品が収められていた。

ここで私は、父の生き方に大きな影響を与えたであろう、石川理紀之助翁の4つの功績を知った。

適産調

1つ目は、「適産調(てきさんしらべ)」だ。

これは、理紀之助が7年の歳月を費やして、県内外の49町村を対象に、土壌の種類や田畑面積、人口、戸数、生産物、自作農地と小作農地の収入、農作業、生活習慣に至るまで細かく調査した調書である。

なんと731冊に納められた調書を、第1展示室で間近に見ることができた。

私の父が、自分なりの「調書」狭い実家に置くところがないほど並べ、積み上げ、足の踏み場もないほど広げて、よく母と衝突していたことを思い出して胸が熱くなった。

秋田以外の農村救済

2つ目の功績は、「各地の農村救済」。

理紀之助は明治18年から貧しい村の救済事業を始めて、明治35年には、尊敬する友人の前田正名から懇願され、宮崎県谷頭村(現:都城市山田地区)の農村指導を行った。

旅費や小遣いを全て自己負担。死をも覚悟して同士7人とともに滞在し、極貧怠惰な村を半年かけて立て直したという。

私は何も知らずに「指導員」と言う父の肩書きが、農家の人たちに対して随分とおこがましい言い方だと反発を覚えていた。しかし、理紀之助の宮崎での農村指導を知り、遅まきながら「親父は要するに農業従事者のサポーターだったのだ」と言う理解ができた。

草木谷山居生活

3つ目の功績は、「草木谷山居生活」。

理紀之助は豊川山田村(現:潟上市昭和豊川山田)の経済を立て直すために、毎朝3時に板木をたたいて村人を起こし、仕事に取りかからせていた。

もちろん真っ先に起きて現場に出るのは理紀之助。自ら率先して働いた。

彼の生活態度は村人に大いに影響を与え、計画よりも2年早い5年間で凶作時の借金を返済したという。

この成果は政府にも伝わり、東京の農商務省(※農林水産省と経済産業省の前身)で講話をすることになったのだが、冒頭の言葉「寝て居て人を起こす事勿れ」はこのときに発言されたものだった。

やっかみ半分で理紀之助のこの言葉に反発する者もいた。

理紀之助は草木谷に小屋を建て、1日12時間働き、睡眠は6時間、食事雑用を6時間の生活を貫いて、3年で初期投資による借金を完済し、自分の考えが正しいことを証明してみせたのだった。

理紀之助の、1日12時間働き、睡眠は6時間、食事雑用を6時間という生活が、まさに私の父の毎日と重なった。

種苗交換会

4つ目の功績は、「種苗交換会」だ。

種や苗を交換する「種子交換会」は、同時に優れた農業技術の情報交換の場ともなる。

ひいては農家の農業技術を高めるものとなり、種苗交換会は現在も続けられている。

父もまた、こうしたことに取り組んでいた。

石川理紀之助は、父に大きな影響を与えたであろう上記4つの功績だけでなく、他にもたくさんの功績を残しておられる。

江戸・明治・大正と、三つの時代を生きた農業指導者・石川理紀之助。すごい人だ。

彼の業績には遠く及ばずとも、私の父は小学生の頃から貧農の父母を助けるためにリヤカーを引いて通学していたし、何せ小中高を通じて無遅刻無欠勤だったし。仕事は急性肝炎で入院したとき以外は休んだことがなかったし。

ああ、父の人生、その骨格をなした生活リズムは、まさに理紀之助翁を範としたものだったと納得した。潟上市郷土文化保存伝習館から外に出ると、目の前には田植えのあと育ち始めた田んぼ。

私が子どもの頃、父の仕事場に行ったことが2度だけある。

その時の、遠い記憶の中にあった、父が田んぼに農薬を撒く姿、炎天下で水をひく姿が鮮やかに蘇った。

生身同士で触れ合えるうちに、父のことをとても誇らしく思えて本当に良かった。

石川理紀之助遺跡

石川理紀之助翁の遺跡は2ヶ所に分かれている。

一つは「山田字家の上」にある尚庵、茶畠文庫、備荒倉、古人堂、書庫、梅廼舎、石川家墓所。もうひとつは「山田字市ノ坪」通称・草木谷の、理紀之助が貧農生活を実践した山居跡・五時庵だ。

三井文庫(石川文庫)

翁の業績と思想に感動した財閥・三井報徳会が資料が散逸しないよう、昭和12年(1937)に建てた書庫と展示室。ここに約1万冊の蔵書と数千の遺稿、遺著が保存されている。

備荒倉

積雪、寒冷地、一毛作という気象条件下にある東北地方の農民は、常に不作、凶作に苛まれた。農民が飢えに苦しむ中、理紀之助は自らの食料の中から毎日一合分を別桶に蓄え、その分粮米を用いることを実行。これを蒸米として貯蔵し凶作に備えた。草木谷山居後一千日に一石の米を得、更にこれを家人にも実行させて蓄えたのが石川家備荒倉。「備蓄米」の原点がここにある。

石川家墓所

翁、翁夫人、および子孫の墓などがある。翁の墓石の文字は翁の直筆らしい。

尚庵

理紀之助が晩年の10年間を過ごした庵。

筵を敷き、菅笠、蓑、ケラなどを戸板に掛け、生涯を通じて自らわきまえた「分」相応の質素な生活を貫いたことがわかる。

茶畠文庫

「茶畠文庫」は、「尚庵」と廊下続きの板小屋。理紀之助66歳で県産米検査部長に任命された時、産米検査員養成のために使用されていたものを明治45年(1912)に移築した建物で、購読した雑誌類、年報類を蔵している。

梅廼舎

理紀之助59歳のとき、嗣子次男老之助(33歳)が病死した。理紀之助は、父親を失った幼い孫たちを育てるために、老之助が生前草木谷にて使用していた農舎をここに移築。

『父居ますが如く』、遺品の農具や書籍を置き、理紀之助は孫たちをここで育てあげた。

古人堂文庫

明治31年(1898)理紀之助54歳のとき、留守中に草木谷の山居が火災に遭って多くの書籍を失った。この経験から、古人の書を火災から守り子孫に伝えるため、理紀之助は、当時珍しかったトタン板を使用した『古人堂文庫』を、明治34年(1901)に私財を投じて建てている。

草木谷山居跡(五時庵)

貧しい農村を豊かにするためには、まず農民自身を奮起させることが必要だった。

そのためには、「自らがどのように働き、どのような暮らしをすればよいか手本を示すことが必要である」と理紀之助は考えた。

そして理紀之助はそれを明治22年(1889)9月、理紀之助45歳のとき、実行に移す。

藁、縄、鎌、山刀、米三升五合を老馬に積んで単身入山。山峡の痩地9反歩を耕し、3年間にわたって農家経営のあり方を考えながら実践した場所だ。

彼の実践の背景にある独創的な経済観や教えを求めて、近隣の若者たちがここに集まってきた。その若者たちと、日々農村の未来を語り合った場所ともなった。

ちなみに「草木谷」とは理紀之助が付けた俗称で、正式な地名は「山田字市の坪」である。

花咲き誇る道の駅「しょうわ」

秋田自動車道の昭和男鹿半島ICから国道7号線を北東へ約2km、 秋田県西部の旧昭和町(現潟上市昭和)に道の駅「しょうわ」がある。

駐車場には、結構な台数の車。そこそこ人気の道の駅のようだ。

結構大きなトイレが2つ、小ぶりなトイレが館内にもある。

館内にはゆったり休憩できるスペースがあるし、磁場産の陶器類など見るのもいい。

なんといってもここでの休憩時間は、花を楽しむのが一番だろう。

この道の駅も「しょうわ」というよりは「ブルーメッセあきた」と呼んだほうが馴染みがあるようだ。名物は何といっても約2haの公園に咲く美しい花々。熱帯地方の珍しい花やサボテンを展示する3棟の温室もある。

花が楽しめる道の駅

実は、この施設は、花卉や種苗を研究する県営の「花き種苗センター」の一部であった。

「花き種苗センター」は2019年7月に業務を終了。 大規模公園は県から潟上市に譲渡され、その利用方法は潟上市に委ねられた。

市は依頼、市民や観光客が美しい花々を無料で見学できる場所として、引き続き維持管理してくれている。

6つの佃煮店が競い合う味も楽しみ

道の駅には、物産館、農作物直売所、レストランがある。

物産館では、潟上市内の6つの佃煮店が自慢の佃煮を販売。味の競演が楽しみの一つとなっている。

潟上市はかつて琵琶湖に次ぐ日本第2位の広さの湖「八郎潟」に面していたこともあり、 湖がまだあった昭和初期には八郎潟の幸を販売する佃煮店が多数存在していた。

湖が埋め立てられた後は多くが店じまいしたが、現在も6つの佃煮店が存続し、本駅で自慢の佃煮を販売しているという。

レストラン「花の大地」

レストラン「花の大地」は、季節毎に料理が変わる「魚のランチ」と「肉のランチ」がウリだ。定番メニューは「ちゃんぽん麺」「稲庭うどん」「ミートソーススパゲティ」「ビーフカレー」「特選ロースカツ定食」「海老フライ定食」「シーフードドリア」といったところ。