「出石そば」は、出石焼きの白磁の小皿に盛られたそばを、徳利に入ったつゆと薬味で何枚も食べる、豊岡市出石町の郷土料理である。

挽き立て、打ちたて、ゆでたてにこだわった伝統的な製法のアピールが功を奏して一般的には人気があるようだが、ここのところ低評価もよく耳にするようになった。

厳しい声を私に投げかけるのは、首都圏を中心に、東海中部以北のそば通の人たち。

「関西の蕎麦はまずい」「その代表格が出石そば」というストレートなダシ、もとい、ダメダシには、出石を抱く兵庫県民である私が責められているような気がして、耳が痛いし、結構辛い。

彼らが出石そばをディスる理由は、大きくは2つ。

一つは、ズバリ美味しくないのだと(笑)。

もちろん蕎麦の風味、味、食感や、出汁の味は人によって好みが分かれる。出石そばの麺は、何もつけずに口に入れれば確かに水臭い。

ボリュームについてだが、上は沢庵さんのホームページの写真、下は、私に提供してくれた写真。

なんか、ボリューム感が相当違うのは、気のせいなのか?

また、出汁はあっさりとしたものが多く、濃い味が好きな人には間違いなく物足りない。

そして二つ目は、量に対しての価格、いわゆるコスパが悪すぎるのだと。

出石皿そばは、通常5枚1組で一人前とされ、追加は1枚単位で料金が発生する。

百聞は一見に如かずということで写真に撮ってお見せするが、一枚あたりに載っている蕎麦の量は、「え?これって離乳食を始めたばかりの赤ん坊に食わせるのか?」と言いたくなるほど「微量」である。

出石のたいていの店が「5枚1組」のそばを一人前として1,000円前後をとるわけだが、地元では「箸を立てた高さまで皿を積むと、その分量が成人男性の一人前」と言われている。

この高さまでは10枚積んでも全然届かない。

私もそうだが、大食漢は結局何十枚も追加注文することになり、結果として3,000円とか、空腹だと5,000円とか、バカ高い料金を支払うことになる。

がっかりするのは何故?

上記の2つ、ディスる2大理由を一つをまとめると、要するにこうだ。

「たいして美味しくないもの」を「観光地価格」で売って「けしからん」と。いいところまるでなし、もうボロクソの評価になってしまう。

これに「ましな店もあるのだとは思うが、接客態度や店内の雰囲気が良くなかった。お高くとまって何様だと思っているのか」という怒りの声さえ聞こえてくるではないか。

そんな声の主に、「ではなんであなた、わざわざ出石くんだりまで来たのですか?」と質問すると、これまた2つの問題が浮かび上がった。

一つは、もちろん店の問題。

もう一つは、観光ガイド、情報誌等の問題だ。

基本的にクレームは、もちろん店側に問題があってのことなのだが、「提灯持ち記事」しか書けない、無能で役に立たない「観光ガイド」や「情報誌」にも責任がある。クレームの矛先を向けられて当然というわけだ。

あまから手帖、お前もか!

私はグルメ情報誌として老舗の「あまから手帖」の情報の質は最もマシだとずっと思っていたが、「蕎麦特集号」を頼りに何軒か回ってみて、書いてある「絶賛」と私の感想にはかなりのギャップがあった。

うどん王国関西において、弱点の蕎麦屋の情報は極めて少なく、蕎麦大好きな私は、ほぼ当てずっぽうで飛び込みを繰り返していた私にとっても、この「あまから手帖」の「蕎麦特集号」はありがたく、蕎麦のイメージが乏しい関西においては、おそらく業界初の快挙でもあった。

その特集に紹介された店は、京都・亀岡の『拓朗亭』、神戸・三宮の『ろあん松田』、京都北山の『じん六』、北新地の『そば紀行』、京都・太秦『味禅』、大阪・東心斎橋『かしわぎ』、大阪・生野『月火水』、京都・南区『たくみや』、神戸の重鎮『堂賀』、奈良の大御所『玄』、奈良公園『そば処よし川』、大阪・野田『やまが』、大阪・北浜『たかま』、大阪・枚方『そば切り天笑』など。

兵庫の「出石」は、別企画で大々的にクローズアップされていた。

そこに書いてあった出石そばの絶賛が、はっきり申し上げて「提灯記事」でしかなかったのだ。

信じてはいけない

最もマシな「あまから手帖」にしてこうなのだから、他のものは眼も当てられない。

全く信用できないと言って過言ではない代物ばかり、ゴミに等しい。

いや、ゴミどころか嘘八百は明らかに「害」であり、罪深い。

読者は行ったことがない店の、そこに書かれていることを信じ、期待に胸を膨らませて暖簾をくぐる。ベタ褒めされた提灯記事を鵜呑みにし、妄想が加わって、期待が大きければ大きいほど、実際に訪れてみると期待していたほどの感動はなく、ガッカリするのである。

話半分、いや、疑ってかかるに越したことはない。

お金と時間をかけて遠くまでわざわざ出かけ、言ってみるとがっかり。

その上に、バカ高い食事代を払い、尚且つ偉そうにされようものなら、もう最悪。

そりゃ誰だって怒るだろうし、なんなら裁判でも起こしたくなる人だっているかもしれない。

「食べログ」などのサイトでは点数化が当たり前で、口コミ情報も多数見ることができ、少しはマシになったかとも思うが、ネットの情報は玉石混交、真偽不明。

そんなことは、みなさんよくご存知のはずだ。

映画「国宝」の大ヒットで出石を訪れる若者が急増

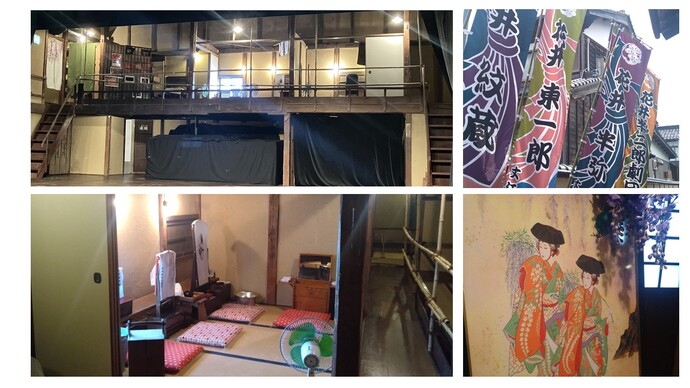

映画「国宝」のロケが行われた出石永楽館に、これまで来なかった若者層が押し寄せているそうだ。

8月5日(火曜日)からは映画小道具特別展示をリニューアル。建物の周りには役者の幟が立ち並び、映画と同じ景色を見ることができるようになっているそうだ。

また、館内では喜久雄(吉沢亮)と俊介(横浜流星)の楽屋シーンの撮影セットを再現し、楽屋の中に入って鏡台の前に座れば、まるで自分が主人公になったかのような気分を味わえたり、「藤の持ち枝」の貸し出しも行っていて、永楽館で演じられた演目「二人藤娘」を、実際の舞台で演じて楽しむこともできるそうだ。

吉沢亮も横浜流星も、映画のロケ期間は出石永楽館から一歩も出ず、つまり外に出て「出石そば」は味わうこと一切なく次のロケ地に向かったという。

何が言いたいかというと、出石永楽館を目的に出石を訪れた若者が「出石そば」のファンになるかどうかは、「出石そば」各店の考え方、努力にかかっていると言うことだ。

はっきり言って、出石そばを食べに来るのは、ほぼシニア層ばかりである。年寄りばかりを相手にして、やがてその年寄りたちと共に消えるつもりならば、何も特別な努力や工夫をする必要はないのだろう。

出石そばの歴史

出石そばは、歴史と文化を感じられる郷土料理であり、多くの人に愛されてきた。

その始まりは、1706年(宝永3年)。

信州(長野県)上田から国替えで出石にやって来た藩主仙石政明(まさあきら)が、なんと上田の地からそば職人を連れてきたのだ。

この地には以前からそば打ち技術はあったが、そこに上田の職人の新たな技術が加わり、以来300年以上、改良を加えながら発展してきた。

では、なんでこれほどの少量小分けが始まったのか?

そばをのせている小皿は、直径が13cmほど。幕末の頃、屋台で提供する際に持ち運びが便利なため、小さな浅い手塩皿にそばを盛ったことが始まりとされ、後に出石焼の白磁が使われるようになったようだ。

いや、それはそうかもしれないが、一枚あたりの量がここまで少量である理由はさっぱりわからない。

現在67歳の私が生まれたのは昭和33年だが、現在見られる出石そばのスタイルが確立したのは、昭和30年代(1955〜1964)のことだという。

現在、40軒以上の蕎麦屋が立ち並ぶ出石だが、当時の出石は観光地ではなく、そば屋はわずか3軒しかなかった。

高度経済成長期に大きく取り残された感があった出石だが、昭和40年代、特に大阪万博で盛り上がった1970年頃に観光まちづくりの機運が高まり、そんな昭和30年代にスタイルだけ確立した「出石そば=皿そば」をメインにまちおこしに取り組んだ結果、蕎麦屋の数は10倍以上に。関西有数のそば処として知られる現在の観光地「出石」となった。

「出石そば」と呼ばれる現在のスタイルとは

出石そばをまだ召し上がったことがない人に、そのスタイルを簡単に紹介しておく。

なお、この記事の写真は、もう何度通っただろう、40軒ほどある「出石そばの店」で、常に人気ランキング上位を外さない「沢庵」さんで撮ったものと、一部は沢庵さんのホームページから借用したものだ。

出石を代表する人気店の名にかけて今後「出石そば」の汚名をこの店なら晴らしていってくれるだろうという「ファンの思い」を前向きに止めていただきたく。

そして何より「沢庵」さんの今後の奮起が「出石そば」をより発展させていくリーダーシップとなることを期待しているということをわかってほしい。

「小皿」に「小分け」、おちょぼ口仕様

出石の「皿そば」の場合、出石焼の小皿に盛りつけた皿そばを小分けにして何枚も食べる。

「沢庵」さんも、五枚一組で一人前。これに出汁、薬味、蕎麦湯がついて980円也だ。

しかし成人男子なら最低でも10枚、20枚ぐらい食べないとお腹はまったく膨れない。

ただ、蕎麦湯の量は多く濃厚なので、全部飲めばお腹の足しになる(笑)

ダシには各店のこだわりが

蕎麦そのものは淡白な出石そば。

一方で、徳利に入ったダシは、各店それぞれが力を入れ、競い合って上質な素材を使い、独自の工夫を凝らしてお店の味を作り上げている。

基本的にはカツオとコンブのダシが、出石皿そばのダシ。

日本のダシ文化の中心とも言える「大阪」の強い影響を感じる。

以前の出石では、出雲の割り子そばのように、皿に直接ダシと薬味をかけて食べていたこともあるらしい。

現在でも、皿に直接ダシをかけて食べる客もいる。まあ、どんな食べ方をしようが客の自由ではある。

出石皿そばならではの多彩な薬味

出石の皿そばでは、一般的に、塩、玉子、とろろ芋、ねぎ、大根おろし、わさびが薬味として提供される。

玉子は小さなうずら卵ではなく、鶏卵1個をまるまるダシ溶いて使用する人もいるが、私は最後の蕎麦湯の味が変になるので、この生卵は山芋と一緒に別皿でかき混ぜ、出汁に入れずに「おつまみ」としていただくのが常だ。

薬味を追加する場合は生玉子・とろろは有料だが、ねぎ・大根おろし・わさびは無料だ。

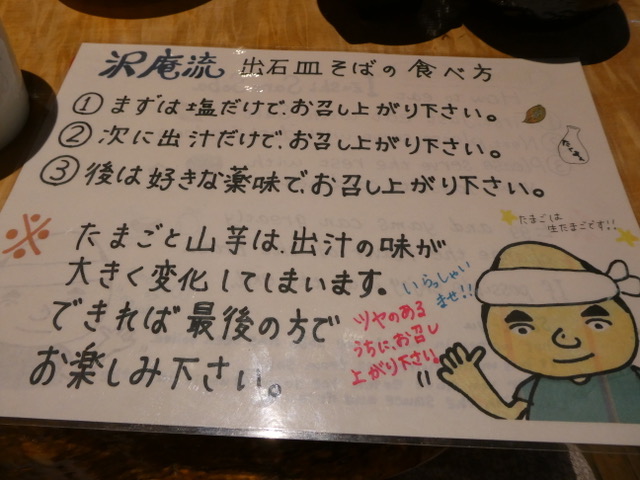

おせっかいだが役にたつ食べ方指南

まずは、塩だけで食べよと。

その際、ダシはお猪口に注いでちょい飲み。ダシの旨みを最初は肴に。

次に、そばとつゆだけで麺を味わう。次に薬味として葱、わさびでさっぱりといただく。

そして、山芋、卵で違った美味しさを味わう。ただしこの味変、蕎麦湯との相性は保証できない。蕎麦湯と一緒に楽しむ分だけダシは残しておくのが賢明だ。

そして最後は、とろみ程よくボリュームタップリの「そば湯」で締めて、ごちそうさまだ。

出石そばのダシそのものより、蕎麦湯を入れた際に薄まる味が、私は気に入っている。