竜飛岬(龍飛岬)に着いた私は真っ先に、ずっと十八番にさせていただいている「津軽海峡冬景色」の歌碑へと向かった。

歌謡碑にはスイッチがあって、押すと津軽海峡冬景色が流れるということなので、早速押してみた。

あれ?

♪ごらんあれが 竜飛岬 北のはずれと♪と、2番から始まったではないか。

あらあら、歌謡碑も2番が手前で、1番が奥に押しやられている。

まあここは竜飛岬だからな~と一瞬思ったが、クリエイターの端くれとしてはいかがなものかと。かつて「おふくろさん」の歌詞を変えて歌った森進一を「絶対に許さない」と言った作詞家の川内康範さんの気持ちを思った。

やっぱ、この曲は、♪上野発の 夜行列車 降りたときから♪と始まらないと、「津軽海峡冬景色」にならないよ。

早朝、青森着の列車とは?

そう思ったら、この「津軽海峡・冬景色」で歌われる上野発の夜行列車とは、どんなものだったのかというのが無性に知りたくなった。

調べてみると、上野発青森行の夜行列車はいくつかあった。

その中で「津軽海峡・冬景色」で歌われている状況に合うものを探す。

恋に破れたか、離婚したか、何があったのかはわからないが、とにかく失意の女性が夜行でふるさとの北海道に帰る。そして青森駅はまだ薄暗く、夜行列車を降りた人たちは誰も無口で青函連絡船に急いでいる。

1977年にこの歌が発売された当時、上野を出て青森に向かい、青森駅に早朝に着いて青函連絡船に接続する列車というのは、19時台後半~20時上野発の「ゆうづる1号・2号」の2本。どちらも583系寝台電車を利用した特急で、どちらも同じ青函連絡船3便に接続していた。

違いは到着時間だ。「ゆうづる1号」が早く着くため、連絡線にはゆったり乗りこめるが、「ゆうづる2号」で到着した場合は少し急がなくてはならない。

未練を断ち切ろうとして帰る彼女、計画的にではなく直前に切符を買ったのではないだろうか。きっと1号は満席で、買えた2号の切符を握りしめて故郷に向かったのだ。

知らんけど。

連絡船がまだある、乗れるという錯覚

1988年に青函トンネルが開通し、彼女が「凍えそうなカモメを見つめて船上で泣いた」青函連絡船は廃止になった。

東京と北海道との移動は飛行機が主流となり、青函トンネルにも特急「はつかり」や快速「海峡」が走り、そして寝台特急「北斗星」も人気となる。バブルの時代には、「津軽海峡・冬景色」の情景はすでに消えて無くなった。

しかしその後も石川さゆりは大晦日に「津軽海峡・冬景色」を「天城越え」とほぼ交互に歌い、つまり私たちは2、3年に1度は紅白歌合戦で「津軽海峡・冬景色」を聴いて新年を迎えてきた。

石川さゆりの熱唱を聞くたびに、あるいはカラオケで歌い上げるたびに、「青函連絡船はまだある」「そこに行けば乗れる」と思い続けていたのは私だけではないだろう。

彼女は今しあわせだろうか

私もギターしか弾けなかった頃はギターで弾き語り、50歳を超してピアノを始めてからはピアノで弾き語り。強く鍵盤を叩きながらサビをうなればもうパブロフの犬。決まって泣けてくる。そして、同い年かもしれない彼女は今しあわせだろうかと想いを馳せる。

青函連絡船がなくなってから37年。歌がこの世にあらわれてから48年。連絡船に乗って故郷に帰った彼女が歌ができた当時19歳だったとしたら、私と同い年、67歳かもしれないのだ。

2016年には北海道新幹線が開業。東京から新函館北斗まで楽ちんで行けるようになった。しかし、津軽海峡は船で渡らないと(笑)。私は今も必ずフェリーで津軽海峡を渡り、三厩(みんまや)湾の方角に竜飛岬を眺め、歌を口ずさんでいる。

青函トンネルを車が通れない理由

通りたくもないが、北海道と青森県を結んでいる青函トンネルが鉄道専用のトンネルで、車は通行できない。ただ、それがなぜなのかはずっと疑問に思っていた。

青函トンネルの全長は53.85キロもあり、スイス山岳鉄道のゴッタルドベーストンネルの57キロに次いで世界で2番目に長い鉄道トンネルだが、すごいのは世界一であるその深さだ。青函トンネルは、海水面から約240メートル、海底からは最高で約100メートル下を通っている。

青函トンネルの歴史を調べる中で、自動車が通れない理由がはっきりわかった。

青函トンネルを通る鉄道の開業は1988年(昭和63)年。バブル真っ只中に開業した当時の感覚では、せっかくのトンネルに自動車で通れないことに、普通に疑問を抱いた私だった。

しかし青函トンネルの建設計画がスタートしたのは、なんと1923年(大正12)なのだ。その後計画はなかなか進まず、実現するための調査が行われたのは戦後の1946(昭和21)年だったが。

調査開始のきっかけとなったのは、1954年9月26日に発生した日本海難史上最悪の「洞爺丸沈没事故」だった。

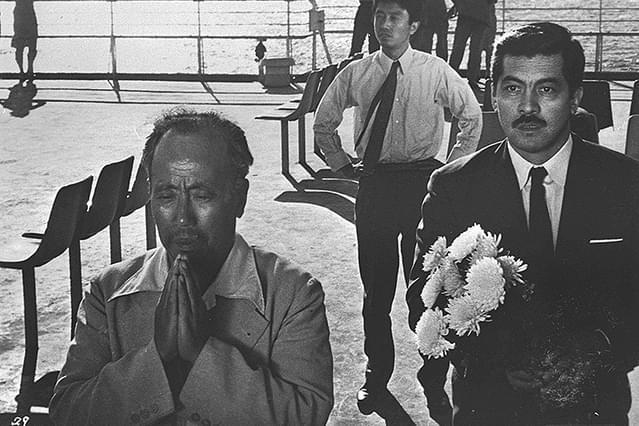

ちなみに水上勉は、青函連絡船・洞爺丸が台風のため転覆し多くの犠牲者を出したこの事故を小説「飢餓海峡」に描き、内田吐夢はこれを映画化した。「飢餓海峡」は、三國連太郎、伴淳三郎らの快演が光る、日本映画の金字塔である。

本格的な調査の後、トンネル建設が開始されたのは1961(昭和36)年。そこから貫通までに21年を要している。

つまり計画がスタートしたのは大正から昭和前期で、自動車はまったく普及してなかったため、自動車が通るトンネルという発想がなかったのだ。

34人もの犠牲者があっての偉業

自動車通行の想定がなかった事情はわかったが、トンネルを貫通させるだけでも大変なことだったと、改めて知った。

大きな水圧がかかる海底での作業である。穴を掘ると水が出るためセメントを注入し、固めながら掘り進めた。53.85キロもの計画距離を、1日わずか1メートルしか掘り進めない時もあった。21年の歳月を費やし、「水平ボーリング」などの新たな技術を開発しながら、少しずつ少しずつ、前へ進んだのだ。

異常出水に襲われ、工事には何度も危機が訪れた。最大の危機は、昭和51年5月。作業坑から最大毎分85トンも出水し、トンネル全体が水没しかねない状況に陥った。

作業員たちは必死で角材を組んでいかだにし、移動式ポンプを運んだ。足がつかないほど浸水したところでは水中に潜って作業した。

この時、3人が事故で亡くなっている。

昭和58年1月27日、ついに先進導坑が貫通した。

のべ1400万人の作業員が携わった一大国家プロジェクト完遂の瞬間だった。

貫通式には、この時亡くなった3人を含む計34人の遺影があった。

青函トンネル工事殉職者慰霊碑

青函トンネル工事殉職者慰霊碑で、本州と北海道をつなぐために命を落とされた34人の殉職者に手を合わせた。

黒部ダム建設工事では171人もの犠牲者が。

日本の国土を支えるインフラが、多くの尊い命の犠牲の上に成り立っているということを忘れてはならない。

ここから青函トンネル記念館にも竜飛崎展望台にも行けるようになっている。

最後の疑問は未解決

「津軽海峡冬景色」の歌詞についての疑問、「青函トンネル」を車で通れない疑問を解決すると、最後の疑問が気になってきた。

それは、「龍飛崎」「竜飛崎」「龍飛岬」「竜飛岬」と、いろんな表記があるのだが、どれが正しいのかという疑問だ。

そもそもが、「竜飛岬」とある歌碑のま横に、「風の岬 龍飛」とある。

この展望台には「竜飛崎展望台」という名がついている。

しかしこの白い灯台は「龍飛埼灯台」だ。

酷いのは、「龍飛崎温泉 ホテル竜飛」という名前がぐちゃぐちゃなホテルもあって。

まずもって、「龍飛」「竜飛」の2つの表記があるのはなぜなのかが気になる。

正式には「竜飛」が正確な表記らしい。ということは「龍飛」は誤用ということになるが、公的な表記でも「龍飛」はかなり多い。なぜなのか、また使い分けの仕方などは、わからない。

津軽海峡冬景色の歌謡碑は「竜飛崎」ではなく「竜飛岬」だが、これについては「竜飛崎」や「龍飛崎」の表記の方が一般的とのこと。

「竜飛岬」という表記は津軽海峡冬景色の歌の中が初見のようで、メロディと語呂が合うように「さき」の二文字を「みさき」の三文字にしたようだ。

いや、じゃあこの、道の駅の名前はどう説明してくれる?(笑)

龍飛埼灯台の南側には、龍見橋が。

龍見橋を渡ると碑の丘という広場になっていて、句碑、歌碑をはじめとする碑がたくさん建っている。

これは津軽要塞重砲兵聯隊竜飛砲台跡。

この辺り一帯は津軽要塞が置かれ、昭和12年から終戦まで津軽海峡を防衛するための砲台が置かれていた。龍見橋を渡る手前のレストハウスに吉田松陰詩碑があるが、詩碑の下の部分は砲台の台座だったとのこと。

う〜ん、なんだかなあ〜。