2026年2月14日、世間的にはバレンタインデー。

還暦から古希へと向かうR82の面々が、大阪で初めて開催されたプチ同期会に集まった。

(水の都・大阪開催のプチ同期会の冒頭、大野誠一のスピーチにOh,No!と盛り上がる?の仲間たち)

かもめのDNAという漠然としたタイトルで書き始めたこの物語だが、我々R82の感覚ではほぼ「リクルートのDNA=江副浩正のDNA」である。

しかし江副創業社長のもとで仕事をしたのが入社後6年足らず。

それ以降も3代目河野栄子の時代まで会社に残った者は、2代目社長位田尚隆の時代の方が長い。

我々の一つ先輩R81の柏木斉が4代目の社長になった時の年齢は45歳。我々R82は、この時にはもう大半がリクルートを去っていた。

ということで、同期会の話題は、もっぱら同期の誰もが一緒に過ごした江副時代のこと。

顔を見せた面々が配属された部署は、当時主力だった広告事業、KKK、住宅情報が中心ではあったが、実はリクルートコスモスの前身である環境開発に寝耳に水で配属され、つまりいきなり出向、いずれは転籍を喰らう者も数名程度ではなかった。

環境開発に配属された仲間の多くは、その後のコスモスの急成長でいい思いをした後、未公開株ばらまきの際にはFFと連携しての「裏技」も覚えさせられただろうし、寝技知らぬ存ぜぬでシカトを決め込まねばならない場面もあったろう。環境開発に出向してから10年も居座った奴は、不動産バブルで地獄を経験したはずだが、彼らの過去のR82同期会への出席者が極端に少ないことがとても気になっていた。

今回の大阪開催にも顔を見せない彼ら、元気にやっていればいいのだが。

ちなみに今回の同期会にメッセージをお寄せいただいたのは、我々R82の各々を見事に騙して入社させた「だましのしまだ」こと島田雅文。奇しくも環境開発と同じ?業界で「不動産をジザイ(ZXY)に使いこなす社会の実現」を掲げて大成功されたザイマックス会長からの祝辞はありがたい内容だったが、彼はまさに江副浩正が変質を始めた頃に入社した我々、そして江副の変質を当時どう見ていたのだろうか。

さて 第3話は、リクルート事件の源泉となった未公開株のばらまきを江副が行った1984年12月から1985年4月まで行われた「株ばらまきの物語」。

リクルートの通信事業参入、そしてGoogleやAmazonをも凌ぐスケールで描いていたであろう野望への執着と焦りから江副が梯子を踏み外して転落に至る、その端緒となったわずか5ヶ月のばらまき行為と、翌1986年10月30日にリクルートコスモス店頭公開で100人もの人間が濡れ手に泡で金を手にする、そのいかれた野郎の泡銭のために死ぬ思いで働いていたリクルートの現場の、その「リアル」も同時に描く。

中曽根内閣と相性抜群だった江副浩正

いつの時代のどの内閣も賛否両論あるのは当たり前だが、中曽根内閣も、もちろんそうだった。

中曽根康弘という人は、「戦後政治の総決算」を掲げ、国鉄・電電公社・専売公社(三公社)の民営化(JR、NTT、JTへの移行)、日米関係の強化(「ロン・ヤス」関係)、防衛費GNP1%枠の撤廃と防衛力整備、教育改革(臨教審設置)、男女雇用機会均等法の制定、プラザ合意(円高誘導)などを推進し、日本の内政・外交・経済に大きなインパクトを与えた人物である。

のちに江副は中曽根から請われて政府委員を任されるようになったが、中曽根は、江副を高く買っていた。

中曽根が決断した3公社の「民営化」の中でも最大の目玉となったのは、電電公社がNTTに民営化されると言う決定だった。この決定によって、すなわち必然的に民間企業の通信事業への新規参入が可能になるということだったから。

通信事業に執念を燃やしていた江副にとっては千載一遇のチャンス、破壊的なインパクトを持ったことは言うまでもない。

だからこそ、江副が株をばら撒くことに結びついてしまったのだ。

1984年、待ってましたとばかり、通信事業への新規参入にスクラムを組んで名乗りをあげたのは、京セラの稲盛和夫を中心に、牛尾治郎(ウシオ電気)、盛田昭夫(SONY)、飯田亮(セコム)、そしてもちろん江副浩正(リクルート)。

電電公社に任されていた通信分野に、第二電電としてNTTと対抗しようという新しい流れが生まれた。

稲盛和夫に梯子を外されて…

江副は、この頃すでに紙からコンピュータへ、情報産業のオンライン化、デジタル化というものをいち早く見越して、すでに1983年に住宅情報オンラインを導入。漠然とした「通信事業参入構想」ではなく、具体的な「カタチ」も実行に移し、一歩先んじていた感があった。

その、若くして一歩先を行く江副を疎ましく、鬱陶しく思ったのだろうか、江副の「東大が産んだ戦後最高の経営者」という持て囃され方が気に入らなかったのだろうか、あるいは江副に主役の座を奪われるのが怖くなったのだろうか、いよいよ第二電電を立ち上げるにあたって稲盛和夫は「君はまだ早い」という意味不明で言いがかりのような理由で、あろうことか江副を第二電電スクラムの外に追い出したのだった。

私には、世代の異なる若者への「いじめ」としか思えなかった。

稲森を経営者として絶賛する向きは非常に多いが、私ははっきり言って、イエスマン、自分に忠実な、危険な香りがしない安心できる「貪才」ばかりの前で偉ぶる、そういう懐の狭いところがある稲盛和夫が、私は好きではない。

まあ私の邪推に満ちた個人的感想はともかく、外された江副は、どうしても参入しなければならない通信分野に参入するためには、もはやガリバーNTTの真藤恒に近づくしかなくなった、このことが、リクルート事件の源泉である。

もし稲盛和夫の「いけず」がなければ、リクルート事件は起きなかっただろう。

江副は稲盛和夫から仲間外れにされ、窮し、ガリバーNTTに接近するほかない状況に追い込まれた結果、NTT接近を決断。

その手段としてコスモスの未公開株譲渡を思いついたのだった。

「ご祝儀株」で喜んでもらおう

NTTに接近する、その手段はすでに「完璧」だった。

まず、NTTのキーパーソンに喜んでいただける十分な手段を、江副はこの時点で既に完璧に持っていた。

それが、リクルートコスモスの「未公開株」である。

江副は1974年に不動産子会社リクルートコスモス(当時の社名は環境開発)を、1977年には金融子会社ファーストファイナンスを設立していたが、コスモスは80年代に入って急成長して1985年には販売戸数が大京観光に次ぐ業界第2位となるが、この会社の株を1986年に店頭公開することによって、未公開だった株の値段は大きく跳ね上がることは確実な、最高の状況を1984年の時点で築いていた。

そして、「ご祝儀株」は日本企業の慣行であり、当然違法性もなかった。

大前提として、「未公開株を配ってはいけない」という法律は、この国に存在しない。

だから未公開株の譲渡は、当時の日本の商取引では一般的なものであった。

これは「ご祝儀株」と言われて、公開前にお世話になった人、政治家や知人などにお裾分けすることは、日本の社会で普通に行われていることだったのである。

政治家に対しての「ご祝儀株」もなんら問題ない。

はっきりと見返りを求めない場合は、イコール「政治献金」なのである。

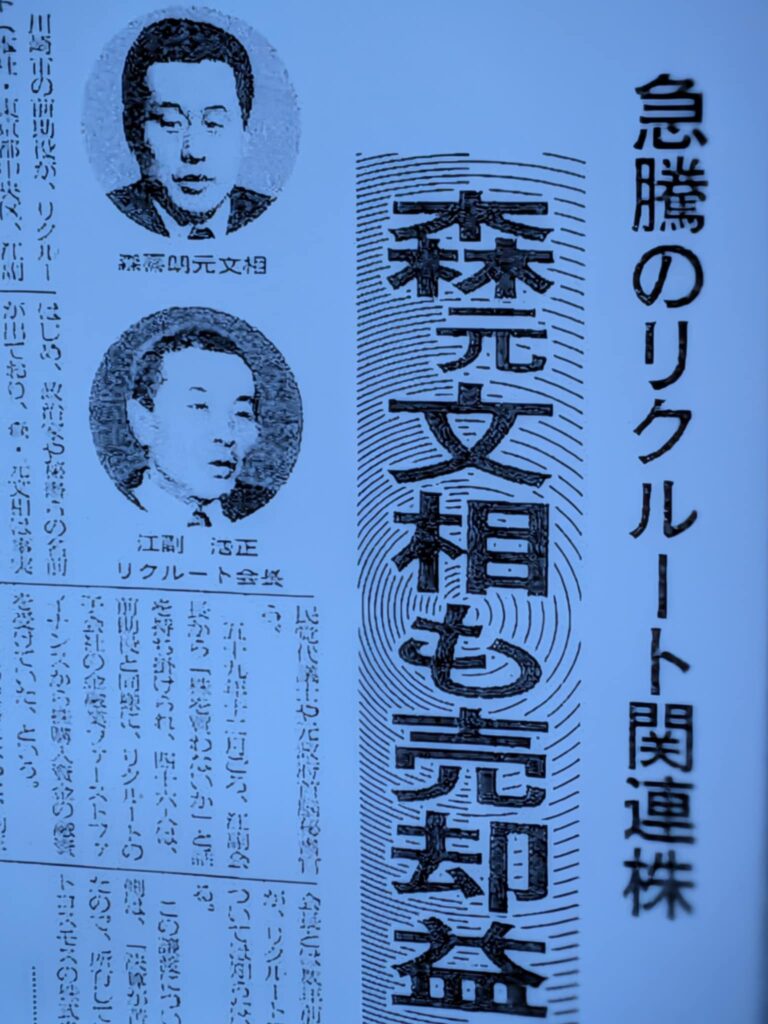

その証拠に、1988年の朝日新聞による最初の報道から1週間後、未公開株をもらってそれが売却益を産もうが何ら違法性などないと認識していた大臣経験者の森喜朗は、朝日新聞の記者に「ああ株ね、貰ったよ」とあっさりと認めている。

翌6月25日の朝日新聞は、政界の大物中の大物・森喜朗も売却益を得ていたことを報じたが、政治家に対してのそれは、具体的に見返りを求めた場合は賄賂性もあるが、そうでなければ政治献金に過ぎない。

具体的に便宜を図った事実がなければ、政治献金で済む話、百戦錬磨の森喜朗はリクルートの総会に顔を出すなど関係は密接だったが、具体的な便宜は図っていないとの確信があったのだ。

政治不信から政治資金規正法の大幅見直し、企業・団体献金の規制強化(94年改正で政治家個人への献金禁止)がなされたのはリクルート事件以降。それでも代わりに政治資金パーティーが主な資金源となるなど、不透明な政治資金構造は形を変えて存続している。「政治と金の問題」として自民党憎しの野党は騒ぐが、政治献金なくして、政治は進まない。

それが人間というもの、社会というもの、そして歴史というものである。

NTTへの賄賂性をカモフラージュするための「ばら撒き」

こうして、江副には何らの罪の意識もなく、あったにしても株譲渡を露骨にNTTに集中させてしまえば賄賂性を問われるかもしれないという意識ぐらいだったろう、1984年から株のばらまきを始めたわけだが、いったん踏み出して仕舞えば、江副が「いい思いをしてほしい」と思う、つまりはこれまでに色々お世話になった人はとんでもなく多かった。

NTTトップの真藤恒、川崎市助役、のちに有罪となって総理への夢絶たれた藤浪孝生の名も当然記載されていた「ばらまきリスト」は、もちろん江副が精査したであろうが、かなり均等に近く、つまりは極端な株数の違いはなく、江副がお世話になってきた方への「ささやかなお礼」として、その譲渡は1984年を皮切りに1985年、1986年と、粛々と進んでいった。

そのリストも、逆に均等かつ広範すぎて、賄賂性など到底認定できるようなものではなかった。

ただし、そもそもなぜ江副はこのようなこと(=未公開株のばら撒き)をしたのだろうかということについては、すでに述べたように、江副の目的はただ一つだった。

そこにだけ「賄賂性」は存在した。

稲盛の「いけず」で第二電電グループから外された江副は、このまま通信事業に参入できないことは死を意味しただろう、情報通信、IT分野でリクルートを第ブレイクさせたいという構想は絶対に譲れなかったのだ。

だから、第二電電グループから外された以上、残る手段はNTTと蜜月の関係を構築する必要があった、それしかなかったのだ。

NTTとの急接近は、露骨だった

84年からの株ばら撒き直後、NTTに急接近を果たした江副は、1985年7月、情報ネットワーク(I&N)事業部を設置。全国の主要拠点に思い切った人材シフトを行って、「通信回線の貸し出し」「コンピュータの貸し出し」という2つのITビジネスで一気に大攻勢を仕掛けた。まるでずっと前から準備していたかのように、その大攻勢は絵に描いたように見事なものだった。

この大攻勢を命じられた精鋭たちの中の一人には、のちに日本を代表するデータインテリジェンス✖️マーケティング企業となった「ヴァリューズ」を起業し、2015年には経済産業省内に設置された「ビッグデータビジネスに関するスタディグループ」の委員に就任している辻本秀行もいた。

大容量の高速デジタル回線をNTTから借り、それをバラ売りして利鞘を稼ごうとしたのが「回線リセール」事業。通信回線のまた貸し(卸売)だった。顧客ターゲットは大都市圏の企業。リクルートから高速回線を自社内の専用線として利用することで通信コストを飛躍的に下げることができた。江副は利益度外視の格安の料金設定で、たちまち専用線市場の6割ものシェアを握るに至っている。

コンピュータの時間貸しサービスは、回線リセール開始の3ヶ月後、1985年10月からだった。なかなか手がでないスーパーコンピュータを買ってしまわず借りて使えるのは企業にはありがたいこと。

江副は自前でスーパーコンピュータを買い、新しいメディア産業の拠点として「リクルート川崎テクノピアビル」の建設に乗り出し、この際に川崎市助役との「関係」が深まっていた。

コンピュータ&デジタルコミュニケーションの重要拠点として位置付けた川崎駅西口テクノピア地区でのビル建設を含めた再開発も推し進めた。

それにしても1984年、85年のたった2年間でこれだけの動きができる。

江副浩正はやはり天才経営者と言うほかなく、リクルートもまた、この時点で、天才江副についていけるだけの驚異的な組織力を持っていたのだった。

1986年入社650名の無限のポテンシャルが加わって

さて、I&N事業部以外の、この頃のリクルートの「現場」はどうだったのか。

絶好調のリクルートコスモスの未公開株が店頭公開でどのぐらい跳ね上がるかの試算など朝飯前となった株売買の達人・江副によって、株のばらまきは1984年に始まっていたわけだが、現場で働く者はそんなことはつゆ知らず、もちろん一株たりとも株をもらうようなこともなく(笑)社員、従業員たちはそれぞれの事業の枠の中で、ただひたすら、まるで馬車馬のように働いていた。

そんな、足掛け3年の株ばらまきが第3コーナーから第4コーナーへ、ラストスパートに入った頃だったろう、1986年4月1日、リクルートはこの時点ではもちろん過去最高、なんと650人もの新入社員を会社に迎え入れた。

我々R82の採用規模はまだ200名規模。その後R83、R84、R85と100名ずつ積み増すように採用規模を拡大していたリクルートの採用規模は年間500名を超え、R86の650名以降、R87で850名、そしてついにR88で1000名を突破していく。

年々ド派手になる4月1日の、新入社員を迎える社員総会の会場は、この86年度には1万4000人収容の「日本武道館貸切」となっていた。

この武道館での社員総会は私が辞める1991年までは毎年続いたと記憶しているが、その後いつまで続いたかは知らない。

リクルートはおそらく年々、質量ともに採用レベルを上げていたが、このR86の人材の輝きには凄まじいものがあった。

彼らがどれだけ輝いていたか、入社14年後にリンクアンドモチベーションを創業し馬主活動でも有名な小笹芳央はじめ東京配属の面々のその後の活躍は耳にするが実際に私は彼らを知らないので本当のところはよくわからない。しかし、私が彼らの新人時代に関わることができた関西勢については、その後の目覚ましい成長、躍進、その輝きはリアルにわかる。

事業家、経営者では、先ほど触れた辻本秀幸以外にも、ディアーズブレインの小岸弘和、物理的な頭の輝きも眩しすぎるネクストワンの宮崎秀敏たち、非常に個性的な面々がいる。

そして、クリエイティブ不在のリクルートで私の一番弟子となった絹谷公伸は、リクルート史上初のTCC最高新人賞に輝いて世に知られるようになったが、TCC最高新人賞のほか、TCC賞、ACC、フジサンケイ広告賞、ロンドン国際広告賞、アドフェストなど、多数の賞を受賞。電通で統括クリエーティブ・ディレクターとして大活躍した。クリエイティブの世界で活躍するリクルート出身者はさほど多くないが、TCC年鑑をめくれば見つけることができる三上も星野も、実はR86、絹谷と同期入社であった。

働き方は異常、ブラック企業そのものだったが

1986年10月1日、私が働いていた部署、神戸支社HR部門(当時広告事業)の制作チームに、私以来4年ぶりに、新入社員が配属された。

絹谷公伸である。

同期精鋭650人が入社前に受けた「クリエイティブテスト」で、なんとナンバーワンに輝いた、素質満点の人材だった。

そして研修期間の最初は青山営業所、なんと一部上場企業の社長アポをとり、先輩同行は仰いだものの、なんと即決で受注をとって話題となった。

青山営業所のあと絹谷は神戸での営業も経験したが、秋に制作への配属となったことは、経営的には実に理にかなっている。

というのは、リクルートHR(当時の名称は広告事業)の仕事は、秋から冬へと、加速度的に増えていく。

3回生の学生に正月に届ける企業情報誌の全国版、関西版、そして地域版としての兵庫版、その原稿制作を皮切りに、春にピークを迎えるメイン媒体「会社研究」の、これまた全国版、関西版、兵庫版の膨大な原稿制作が続く。秋から冬にかけて、日々猫の手も借りたくなる職場と化し、過酷なその仕事環境は、いやがおうにも新人を鍛える「虎の穴」となる。

新人としていきなりやってくるこの試練を挫けずに乗り越えることができれば、振り返れが腕を上げる機会としてはこれ以上の機会はなかったということになるわけだが。

未明に帰宅、シャワーとわずかな仮眠で8時半の朝礼へ

絹谷が最初の「仕事のピーク」に突っ込もうとしていた1986年10月30日。

リクルートコスモス株が、店頭公開された。

コスモスの店頭公開と同時に、川崎市の助役は拙速かつ露骨にそれを売って、1億5600万円もの売却益を得た。そして、購入資金として貸してもらった3600万円をファーストファイナンスに返済して、結局1億2000万円を手にした。濡れ手に泡、坊主丸儲けをした。

この濡れ手に泡の一攫千金が、色々なところでほぼ一斉に発生したと言うことなど全く知らず、同じ1986年10月30日も深夜残業、日付が31日に変わっても、私も絹谷もデスクにしがみつくようにして仕事に追われていた。

10月30日といえば秋本番、外を歩けば紅葉が美しい最高の季節だ。

しかし現場の私たちは、当時は紅葉など楽しんだ記憶などまるでなく、売却益などという腹黒い大人の「利器」ともまるで縁遠く、理不尽とも言えるだろう膨大な仕事を一つひとつ、締め切りまでに仕上げなければ、会社を出られない。

当時の私と絹谷の生活は、日付が変わってようやく会社を出ると、興奮状態のまま酒場へ。3時ごろまで飲み倒して4時ごろにワンルームの部屋に着く。シャワーを浴びて、数時間の仮眠後、朝8時半から始まるミーティングに遅れないように駆け足で会社へ。

そんな秋から冬、そして春。殺人的な半年が過ぎ、私と絹谷は命からがら1987年の春を迎えた。

「自ら機会を創り出し…」の有名無実

「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」

リクルートには、この言葉が書かれたプレートが、誰の机にも置かれていた。

これは新規開拓を任されていた当時の営業の新人にはぴったりの言葉だった。これを実践しようとするマインドがリクルートのDNAの一つであると言う人も多い。

しかし、少なくとも当時の私と絹谷には、その言葉の真意など理解不能であった。

機会は、与えられるだけだった。

はっきり言って「自ら機会を創り出さなくても、殺人的な機会がいきなり津波のように押し寄せる」、それが制作に配属された新入社員たちには逃れようのない宿命だったから。

辞めていく制作リーダーたちの穴埋めに充てられた人事もそうだった。

その役割が、辞めていく彼らよりはるかに経験も乏しい若者たちに命じられる。

妥当とは言えないだろう重すぎる役割と苛烈極まる仕事量を与えられ、また「こんなことやってられるか」とプッツンしたときにその人間も辞めていくことの繰り返しに過ぎなかった、少なくとも「制作」という職種と、その組織は。

姫路営業所で、制作チームを率いてくれていた岸本雅美が退職することが決まった。

私は絹谷に言った。

「姫路を任せたい。行ってくれ!」

これから2年目を迎えるという男に、またとんでもない機会を与えることになったが、その頃、制作の重要人物の退職が相次いでおり、関西の各拠点の制作パワーは、リクルート用語で言えば「パツパツ」だった。

「クリエイティブ」は本来楽しいが、そんなものを大切にしている暇などなかった。とにかく締め切りまでに原稿を仕上げてギリギリ滑り込みセーフ、綱渡りの毎日でしかない。

嫌な予感ほど的中するものだ。

姫路を絹谷に任せ、私は神戸で、と言う体制で半年を過ごしたが、1987年秋、私自身が大阪に異動となった。大阪中心部にひしめく大手企業を担当する本町営業所の制作リーダーR81の松原龍一郎が退職。大きな穴が空く、その穴埋め人事だった。

これによって絹谷は姫路から神戸に戻り、私がなんとかかんとかこなしていた神戸支社の制作リーダーを、2年目の経験値で担うことになったのだった。

なぜ神戸は制作の仕事量が多いのか

私と絹谷がおそらく二人の人生で最も殺人的な仕事量をこなしたのは、ともに神戸支社に勤務していた時代だった。

神戸は一地方都市に過ぎない。

しかし全国版に載って全国から人材を募集しようとする大手企業が軒並み本社を東京に移してしまう前には、重厚長大の代表格企業が阪神工業地帯にひしめき、日本を代表するアパレル企業などが埋立都市ポートアイランドに集中。盛んな農業漁業などと結びついて食品企業も発展し、金物等々昔ながらの地場産業も多い。

それぞれの数がそこそこあって、全国版に参画いただける企業、関西版で関西広域から人材を集めたい優良企業、地域版としての兵庫版に載ってローカル採用に活路を見出そうという企業が、それぞれにたくさんあるのだ。

新年早々配布されるメディアから全国版とローカル版があり、春にピークを迎えるメイン媒体「会社研究」にも、これまた全国版、関西版、兵庫版の膨大な原稿制作が続いていく。

その中で、ローカル版は掲載価格が安価、ということは、売上に応じて適正な人員配置がなされるとすれば、ページ単価が低いローカル版の売り上げが増えると、たちまち一人の制作がそれだけ多くのページの制作を要することになる。

兵庫県各地でのローカル採用のお手伝いをする神戸支社は冬、春、夏に発行するローカル版の版元でもあり、よって、神戸の制作担当の一人あたりの制作ページは、どうしても多くなる訳である。

私の場合は入社3年目と4年目で、当時の制作上司・中根敏行から「こっしゃん、君が全国一の仕事量だってさ、すごいな」と言われたが、この2年間にやり遂げた制作ページが何ページだったのかは、もう忘れてしまった(笑)。

のちに絹谷の時代には、制作を担当するものの仕事量管理と評価を具体的にするために、担当ページ数カウントとそれに対する評価が定着したこともあって、彼は明確にその制作ページ数を記憶しているが、彼もまた全国一となったその制作ページ数は、。

年間制作ページ数865、それがどれほど理不尽なものだったか

絹谷公伸が神戸支社時代に打ち立てた?全国一の年間制作ページ数、それはなんと865ページ。

865ページといっても、経験者以外はピンとこないだろう。

これは、一体どういう仕事量かというと。

企画制作を担った我々の仕事の工程を大まかに言うと、社長などの取材(インタビュー)や撮影をする段階、次に原稿を考えたり書いたりして制作する段階、そしてそれをプレゼンして修正もしくはやり直しつつ完全原稿にして入稿する、大きくは3段階がある。

実際にはこうした段階を、自分が担当する会社を同時に数十社持ちつつ並行して進めていくのだが、わかりやすいようにこの3段階を1社1日で完了してしまうと仮定しよう。

では年間850ページというページ数は、どんなものか。

担当する会社1社あたりが2ページの原稿制作だとして、実際には不可能だが毎日その2ページにかかる3段階の仕事を1社に集中して完了するのである。

朝にはどんなに遠方であっても取材、撮影を済ませ、昼間にに原稿を作り上げ、午後に先方また行ってそれをプレゼンし、ダメ出しや修正を喰らえばOKをいただけるまで残業し、深夜に完全原稿にできて1社2ページの仕事を完了するということになる。

これを1年365日、1日も休まずやり続けても、それでもなんと67社135ページをやり残して未納品となってしまうという、あり得ない仕事量なのである。

市販誌の「転職情報誌部門」や「住宅情報」などの制作担当者は、制作本数で言えば我々のページ数を大きく凌ぐ「本数」を抱えていただろう。

絹谷は、私の背中を見て、ついてきてくれた。

しかし、彼のような「鋼の肉体と精神」「ストレス耐性」「処理能力」さらには「クリエイティブ」。

そんなものを併せ持つ人材などそうはいない。

いや、彼以外に、私は一人も知らない。

彼だからこそ、ほとんどの制作担当者がただのページ制作マシンとしてリクルートでのキャリアを失意とともに終える中、彼は10年間リクルートに貢献しつつTCC最高新人賞を最後っ屁、もとい、最後の置き土産に、翌年「電通」という新しいステージに飛び出し、22年にわたる新しく輝かしいクリエイティブのキャリアを切り開き、そして現在大学教授として次世代の人材育成をも担うに至ったのである。

絹谷公伸がリクルートで土台を築き、クリエイターとして羽ばたいていく物語は、第4話を挟んで、第5話に続いていくことを予告して、1984年から1986年のわずか3年間の「リアル」を追った第3話を終えることにする。