物語を始める前、まず最初に。

ここに登場する人物の名は全て実名でありしかも敬称略であることを、ご了承いただきたい。

まあノンフィクション「小説」であるから、企業名も登場人物も仮名で進めるのが良いし、そうすればそんなことわりは必要ないのだろうが。ただ、実名であることに意味があることがあまりに多いこの物語は、実名にて書いていくことに決めた次第である。

実名を操ることを決めた最大の理由は、この物語の完結はおそらくなく、随時、書いている途中でネットで公開するその意味にもなるのだが、それは、実名で私に書かれたことに対しての「反応」への期待である。

歯に衣着せぬ私のこと、不本意なことを書かれている、あるいは事実とは異なると思う、あるいはここにはこういう事実や背景があったのだとか、書かれた人が私に返してきてくれることが、随時物語に付け加えられ、より面白く、生々しく展開していくことを期待してのことである。

読者、当事者とともにつくっていく「ライブノンフィクション小説」としてかつてないものになればと思うのだ。

では。

さあ、物語を始めよう。

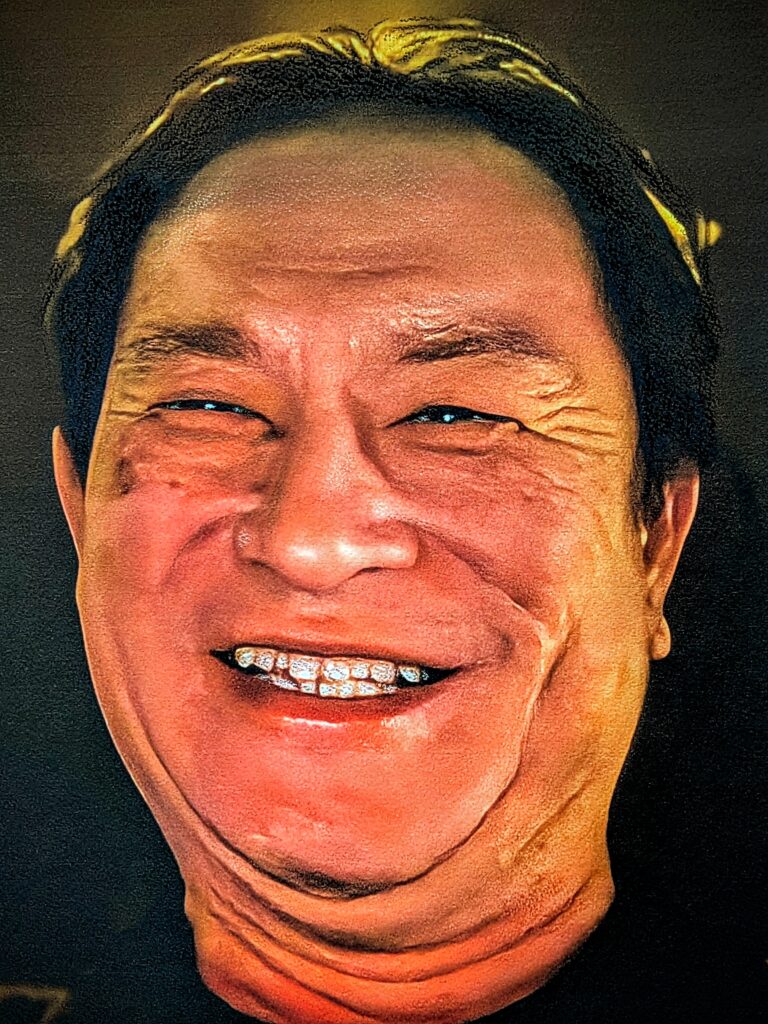

最初に登場する人物は、日本生まれ日本育ち(神戸) 華僑三世で、甲南大学〜リクルートでアメフト選手だった金鋭。ビジネスパーソンとしてはHR(ヒューマンリソース)経験30年、中国経営者経験20年(民営企業8年合弁企業12年)、そして、写真家でもある。リクルート入社後のキャリアはざっと下記の通り。

1989年 株式会社リクルート入社

1989年〜1995年 中小企業及び大手企業の新卒・中途採用の総合営業

1995年〜1999年 中国の新卒学生向け新規事業推進で上海に滞在

1999年 株式会社リクルート退社

1999年 上海の民営企業である創価コンサルティングに経営参加

2007年 株式会社インテリジェンスと合弁会社英創を設立 英創人材服務(上海)有限公司総経理 インテリジェンスアンカーコンサルティング総経理

2016年 全ての役職を退任

2016年〜 フリーランス(HRコンサルティング・研修講師)として活動中

物語を書こうと思った時、まさか金鋭が第一話になるとは全く予想だにしていなかった。まあ、それぐらいいい加減なゆるい設計で、思いのままを書いていく。

その欠点も多々露呈するだろうが、良さ、たとえば書きたいことから書いていく勢い、生々しさといった魅力もあるはず。

のっけからスリリングな展開になれば、狙い通り!と開き直って、第一話、金鋭との芦屋の夜の話から物語を始めよう。

金鋭とまず話し込んだのは、クリエイティブの未来についてだった。

2026年1月29日の深夜、私は芦屋のバーTBDBで飲んでいた。

カウンターの中にいたRYAN(ライアン)と話しているうちに、彼の義理の兄が元リクルートの金鋭であることが判明した。

「まじか。彼は、それまで面識がなかった俺に会ってみたいと連絡をくれて、13年半前に京都の蕎麦屋で一度会ったことがある。懐かしいな〜、ぜひ会いたいわ〜」

私がそういうと、ライアンは金鋭に連絡をとってくれたが、大阪で飲み倒している最中だった。すでに日付が変わろうとしている。

再会はまたの機会だなと思っていたら、1時間半ほどして金鋭のあの巨体が店に現れたのだ。大阪の上新庄から深夜タクシーを飛ばして駆けつけてくれたのだった。

「お久しぶりです!」

あの巨体である。息苦しくなるほどのハグを喰らった後、私たちはカウンターで語り始めたのだった。

「(13年半前)まだ小さかったお子さん、もうすっかり大きくなったやろなあ」

「はい、双子の男兄弟ですが、一人はなんとシカゴ大学でデザインを勉強しているんですよ」

金鋭は、まずもって私が話しやすい「クリエイティブ」について話を振った。

「デザインね、いいんじゃない?」と私。

「いや、それが。父親としてはとても心配してるんです。これからは生成AIが、デザインなんかもやっちゃうでしょう?」と彼。

なるほど、生成AIの進化は、デザインだけでなく映像・音楽・ゲームなど多岐にわたるクリエイティブ業界全体を揺るがしている。

一定品質の作業がAIによって自動化される中、プロのクリエイターはどのように生き残るのか。

ましてや自分の息子がこれからその世界に飛び込もうとしているのである。

金鋭の心配は愛する息子のこと、まさに自分ごとなのだ。

2022年12月に米オープンAIがチャットGPTを発表して以来、グーグルをはじめとするアメリカのIT企業大手、スタートアップのほか、アリババやバイドゥなどの中国勢も追随して生成AIエンジンの開発競争は俄かに激化した。

そして、3年も経たない昨年あたりからはもう、企業が本格的に生成AIをビジネスに活用し始めている。

金鋭は、息子が学んでいるデザイン領域の仕事もいずれ生成AIでこと足りるようになってしまって、息子がアメリカまで行って学んでいることが何になるのだろうと心配している。

そして、自分には息子の社会人としてのファーストステージが明るく展望できないことを悩んでいる。

その心配は杞憂ではないだろう。

だからこそ、さすがだと思った。

「AIに淘汰されない仕事はないだろうな、程度の差こそあれね。生成AIの進化はすさまじく、クリエイターも“一定品質”の作業で生計を立ててきた人たちはたちまち脅威にさらされるだろうね」と、当たり前のことしか言えない私。

それに対して金鋭は、語気を強めた。

「シカゴ大学に行かせるのも大変なんですよ〜!しかもAIにきっと淘汰されていくであろうデザイン分野に進むなんて、マジで洒落になりませんわ〜!」

アメリカの名門美術大学といえば、まず名前が挙がるのが1866年創立のシカゴ美術館附属美術大学(SAIC)。おそらく、金鋭のご子息はここで学んでおられるのだと思う。

そりゃそうだろう、さぞかし金がかかるだろうよ、と思って調べてみたら、学費、滞在費、保険などを含めた年間留学費用は約1000万円ほどかかると出てきて、カウンターから転げ落ちそうになった。

この大学は、デザイン分野の専攻でも評価が非常に高いが、最も美大らしい、アート色が強い大学として知られ、純粋芸術分野では、イエール大学やRISDと並び、世界の美術系大学ランキングで必ず名前の挙がる名門美術大学の一つである。

大学のあるシカゴは、ご存知のようにアメリカの中でもニューヨーク、ロスアンゼルスに次ぐ第3の大都市で、アメリカのデザイン先進都市ランキングではニューヨークを凌いで第1位に選ばれるほどデザイン意識の高い都市で、アートやデザインを学ぶ環境は最高だとも言われる。

著名な卒業生には、ミッキーマウスの生みの親のウォルトディズニー、アーティストのジェフ・クーンズ、画家のジョージア・オキーフ、ファッションデザイナーのシンシア・ローリーなどが名を連ねる。

スマホを見ながら、私はこう言った。

「しかしやな、人の心を動かせるようなコンテンツは人から生まれるもんやで。ディズニーやシンシア・ローリーみたいに過去に類のないレベルの新しいアイデアを生み出すことは、AIには代替されへんやろ?」

過去、テクノロジーが発展してきたいつの時代も新しい表現やコンテンツは再発明されてきた。しかしその過去の成功体験はAIの凄まじい生成力の進展を上回れない時が近いのではないかという予感もするので、その辺をさらにググってみたら…。

この学校には、Computer Resources and Information Technologies Centerという施設があり、学生は最新のデジタル機器へのアクセスやトレーニングを受けることができるとあった。

「たぶん、生成AIありきで、その上前を行く教育プログラムなんやと思うで。知らんけど」と私。

金鋭の心配を力強く拭い去ってやろうとネットから受け売りの言葉を続けたが、その言葉にはやはり言霊が宿らない。

金鋭の目がトロンとしてきて、居眠りを避けようと、彼は歌い始めた。

私の言葉など、金鋭にはなんの励ましにもなっていないようだった。

デジタルコンテンツ&クリエイティブ制作における4大変化とは?

制作現場にすでに起きている大きな変化は、大きく4つある。

1つ目の大変化は、飛躍的な「効率化」だ。

プロの制作プロセスが徐々に生成AIを使う作業に置き換えられ、AIが精度の高い正解データを学習することによって、プロのクリエイターが納得するレベルでプロセスが効率化され、半自動化されてしまう。

具体的には著作権や肖像権、ポリコレのチェックといった業務の時間が減る。こうしたことに割かれる時間が短くなることで、クリエイターはすでにアイデアの着想や企画・ディレクションなどよりクリエイティブな上流工程にフォーカスできるようになってきた。

そのクリエイティブな工程でも、壁打ち相手やアイデアを具現化してくれる相棒として生成AIを活用することができる。発想から具現化までのスピードや精度を生成AIによって飛躍的に向上させているクリエイターが増えている。

2つ目の大きな変化は「民主化」だと言われる。

プロが制作するノウハウが詰まった生成AIが解放され、誰でも“一定品質”の制作やN次創作(二次創作をもとにした派生作品の連鎖が続くこと)ができるようになってきた。すると、台頭してくるのが生産者(プロデューサー)と消費者(コンシューマー)の架け橋である「プロシューマ」たちである。

この現象をして「民主化」と呼ばれているが、この流れは“コンテンツ制作の内製化”につながる。

広告主が広告代理店の手を借りずに自らクリエイティブ作品を制作して、ターゲティングとパーソナライズをかけあわせたマーケティングにチャレンジし始めた。

3つ目は、「個別化」だと言われている。

広告やメディアに関しては、誰が見ても同じではなく、生成AIがパーソナルエージェントのように対話しながらWebサイトから興味関心のある情報を抽出してくれるようになる。

さまざまなコンテンツが、チャネルやユーザーのモードに合わせて最適化されたものとして個別に自動生成され、ユーザーに届けられるようになっている。これは、まさに“コンテンツのマスカスタマイゼーション”だ。

こういうことができるようになると、ユーザーの反応に応じて、よりインタラクティブ性を持ったコンテンツが生まれる。

私などは、もはや生成AIの真逆を行く、逆張りをするしかない。

今回、このノンフィクション小説を書いているリアルタイムにネットにあげて、読者からの反応や意見を取り入れながらインタラクティブに書き進めていくことにしたのは、AIが学習し得ていない情報というか感情を集め、鉄笛的な「人間的編集」を目指してみようと思ったからだ。

最後に4つ目が、これはわかりやすいが、「自走化」である。

さまざまな顧客との接点で、ニュースキャスターなどの演者自体がAIでつくられる。中国のECプラットフォーム「淘宝(タオバオ)」などでは、食べなくても寝なくても死なないAI生成インフルエンサーが24時間365日おすすめ商品の売り込みをし続けている。

技術の発展により、デジタル・クローンを生成するのに数分の映像しか必要ではなくなり、基本的なクローンは十数万円で作成できるようになってきた。また、「自走化」の行き着く先の一つには、外部からの指示を最小限に抑えつつ、複雑な目標を多様な環境下で達成できる、高度なAgentic AI(AIエージェント)が登場すると言われている。

テキストを書く人間がいなくなったサイバーエージェント

マーケティングの領域では、まず、広告の効果予測などのマーケティング支援サービスにAIが導入された。

そして、金鋭が心配している「広告クリエイティブやデザインの自動生成」は、日本でも実際に、すでに始まっている。

広告クリエイティブの自動生成とは、広告主のインターネット広告の運用結果を基に、AIが自動で優れたクリエイティブを生成してしまうことである。

日本でその領域にすでに飛び込んでいる代表格をあげれば、まずネット広告最大手のサイバーエージェントであろう。

そして、広告界のガリバー企業・電通。

外資系では、私の息子が働いているアクセンチュアあたりのコンサルティングにも、親バカながら私は注目している。

まず、ご存知サイバーエージェントの生成AI活用から。

創業者の藤田晋が入社した会社は、金鋭もいたインテリジェンスだが、藤田はわずか1年後の1998年にサイバーエージェントを創業した。余談中の余談だが、彼も金鋭も腰掛けたインテリジェンスは現在パーソルキャリアという会社になっているが、なんと私の娘は今そこで働いている(笑)。

おっと、脱線。

話を本論、サイバーエージェントの生成AI活用に戻そう。

サイバーエージェントではグーグルの検索連動型広告を中心としたテキスト広告の作成に生成AIの導入を済ませている。

その瞬間、テキストを書く担当者、人間は、誰もいなくなった。

バナー広告やランディングページのAIによる自動生成も進んでいる。

そして、自動生成の延長線上に必要となる膨大な数のクリエイティブを自動確認・審査する「審査AI」「極予測やりとりAI」なるものの準備も済んでいるというのが、サイバーエージェントの現在地のようだ。

2026年2月2日の今、こんなことを言っていても、半年も経たないうちに「全く違う次元の生成AI活用」に置き換えられるのだろうが。

生成AIによって競争原理すら根底から覆され、ガリバー電通は沈むのか?

一方の電通では、社内のクリエイターの知見を学ばせたAIツールを開発。

すでにキャッチコピーや画像クリエイティブの生成に活用されている。

さっきまで私の一番弟子・絹谷正伸がこのバーにいたが、最終電車で大阪に帰った後に金鋭が来てくれたので、もし彼が残っていたらこの話で盛り上がったことだろう。そんな彼が電通時代につくった数々のクリエイティブも、電通のAIがすでに学びとっているはずだから。

しかし、ガリバー電通の場合は、このクリエイティブの自動生成はおそらく、いや間違いなく諸刃の剣である。

ほどなく電通という会社を、巨大なカニバリゼーション(日本語では「事業の共食い」と呼ばれる)が襲うことになるだろう。

私は、かつてない規模の、いや、旧来のビジネスモデルを根底から覆されるようなカニバリゼーションに、電通は飲み込まれてしまうかもしれないと思っている。

戦後長く電通王国に胡座を書いてきた企業体質だけに、初めて経験するこの大試練に耐えきれない可能性はとても高いような気がしている。

従来、カニバリは、①製品間のカニバリ、②ブランド間のカニバリ、③チャネル間のカニバリなどが多かった。

同じメーカーの洗剤が店頭で競争して、お互いを食い合ってしまう例や、未だオリジナルのDVDやブルーレイがまだ売れているのに、廉価版を早く出しすぎて、売上を減らしてしまった例などが典型例で、これまで多々あったことだ。

しかし最近では、これらに加えて「ビジネスモデルのカニバリ」に苦しむ企業が増えている。

例えば、売り切り型商品をサブスクリプション(継続課金)に切り替えたが、思った程ユーザーが増えず、トータルの売上が減ってしまったという事例。

紙媒体から電子媒体への転換についても、コストは下がったが、顧客が払ってくれる価値も下がってしまい、利益が減ってしまったという事例。

また固定料金から成功報酬への転換、コスト課金からフリーミアムへの転換などでも、ビジネスモデルのカニバリがしばしば起きている。

電通の場合、重大なカニバリが、少なくとも2つの主力ドメインで同時に起こる。

広告クリエイティブの自動生成が普及すれば、広告主はクリエイティブを外注する必要がなくなり、つまりは電通に取られていた巨額のコストを減らすことができる。

また、自動生成機能がGoogleやメタなどのプラットフォームに搭載されてしまえば、広告代理店業務がプラットフォーム側へと雪崩をうって移行し始めるとも思われる。

これが、「広告代理店不要論」の根拠の一つである。

広告クリエイティブで得ていた報酬も、広告代理業で得ていた報酬も、そのどちらもが生成AIの脅威に晒されてかつてない規模でカニバっていく電通の前途はきわめて多難であろう。

もし私が、ビジネスの世界のノンフィクション作品を書き続けるとしたら、おそらく電通物語(盛衰期)は死ぬまでには絶対書きたい。

かつて田原総一郎が書いた「電通」より面白い本になる自信は、絶対にある。

え?時代がまるで違うって?

いや、私という一人の人間が、ガリバー電通の成長期から絶頂期、そして急速な衰退期を見ることができるなんて、田原さんは想像し得なかったのではないだろうか。

これは果たして幸運なことなのだろうか(笑)。

アクセンチュアの視点

先述した「クリエイティブ現場の4大変化」の結果、まず、可処分時間や所得に対してコンテンツが今以上に生まれることになるとのアクセンチュアの指摘はもっともなことだ。

そして、そうなってしまうことを前提に、コンテンツ&クリエイティブ制作にかかわるプレイヤーは自らの価値を再定義する必要があると指摘している。

なぜユーザーがそのコンテンツに惹かれ、消費するのか。

業界の変化の中でどのように価値を出し、事業としてマネタイズするのか。

こうした課題に対して、クリエイターが自らの価値を再定義する、そのアプローチの方向性を3つ提示している。

アプローチの1つ目は「価値の源泉をずらす」ことである。

New York Timesは“Truthへのコミット”をテーマにしたブランドキャンペーンを展開しているが、情報を収集・編集・伝達することにあったメディアの価値が、あふれるフェイクニュースに対する“真正性担保”にシフトせざるを得ない可能性があるのだ。

クリエイターやアーティストにとっては、その権利がフェアに活用、評価、還元されているかどうかを重要視せざるを得なくなるのは当然だが、これはNew York Timesに起こっている“Truthへのコミット”同様、否応なくクリエイティブの世界にすでに起こっている「価値の源泉のズレ」である。

2つ目のアプローチは「価値の範囲を広げる」こと。生成AIをチームメンバーと見立て、人や既存事業と束ねてプロデュースすれば、1プレイヤーとしても1事業としても提供価値の幅を格段に広げることができる。

金鋭のご子息の場合なら、デザインプロセスのほとんどを生成AIに任せ、その上でどれだけ自らのクリエイティビティが突き抜けた仕事に仕上げられるかが問われるのだろうが、しかし強力な知的財産として新しいクリエイティブをいったん保有できれば、そこから再び生成AIの力を借りて一人でデザインプロダクション運営をできるようにもなるはずで、そのポジションを狙っていくことになるのだろう。

そして、3つ目は「新しい価値を生み出す」ことであると、至極当たり前のことを。

コンサルって、そういうことを言うは易し行うは難しで、例えば実際に生成AIに対して良質で、一般公開されていないデータの提供やプロンプトの販売を行ったり、あるいは独自の生成AIを提供し、そこから生まれたトランザクションからの課金を促すといった、新しいマネタイズなどを開発、提供してガッポリ儲けようと言う魂胆は、見え透いている(笑)。

AIの前にとっとと息絶えたリクルートの「クリエイティブ」

そんなこんなをぼんやり考えている私に、金鋭は言った。

「越生さんがこだわっておられたリクルートのクリエイティブのDNAも、もうすでにリクルートにはありませんよね」

「そうやな、峰岸が5代目の社長になってからもう14年かあ。あの上場の時点で、リクルートはクリエイティブを必要としない会社に変わってしまったからな〜。峰岸以降は、リクルートはかつてとはまるで違う会社やし。クリエイティブを必要としない会社には、俺はなんの興味もないわ」

私が遠い目をしてそう言うと、すっかり眠たそうな目をしていた彼の目が再びカッと見開いた。

「自分がいたリクルートが、とっととクリエイティブを捨てたのを間近で見たわけですよ。」

金鋭は語気強く言葉を続けた。

「だから、余計にですね。

息子もデザインを学んだところで、なんになるんやろ、と心配なんですよね!」

私は、サイバーエージェントで広告コピーを書いていたライターたちがAIに根こそぎとってかわられたことを知っていたが、金鋭の気持ちの火に油を注ぐであろうこの言葉は飲み込んだ。

そして、そういえばサイバーエージェントの社外取締役には、何を大義名分としたのであろう、リクルートの営業力というDNAを、後輩たちを裏切って?直販営業を葬り去ったボンチさんことR81の中村恒一がいることをふと思い出した。

「彼みたいな人間が、サイバーエージェントには必要なんやろか?」

「いや、かつて営業マシンやってた旧人類でネット広告素人の彼(ごとき?)がサイバーエージェントのなんの役に立つんやろうな?」

「彼はリクルートで半世紀にわたって脈々と受け継がれた営業力というDNAを、後輩のことをどれだけ考えたのか知らんが、結果として切り捨てた男、それが私の認識だ。」

「泣いて馬謖を斬るという言葉があるが、結局彼は自分の出世・手柄が欲しくて後輩たちを切り捨てたわけで。まあ情というものがある人間なら到底できないほどの、そうしたドラスティックさが役立つのかな、サイバーエージェントという会社では?」

等々、まあそんなことは今更どうでもいいということが次々に私の頭をよぎる。

金鋭が再び歌っている間、私は黙ってR81の中村恒一がサイバーエージェントで果たして何をしているんだろうか、彼は一体そもそも何をしたくてビジネスの舞台に生きているんだろうか、と自問自答したわけだが、それら全てを端折って、私は金鋭に向かって一気にこう言った。

「今、ドラスティックに変わっているサイバーエージェントの、制作現場バリバリの常務執行役員が言うにはだ。同じデザイナーでも生成AIを使うことで従来に比べて制作本数が70倍に拡大したんだとさ。

一人の生産性が70倍に拡大したなら、70人でやっていたとしたら69人はたちまちいらなくなるよな。今後はこうしたプロセスすら全自動化していくとも言ってたが、だからそうした生産性勝負に負けるような並のデザイナーは完全に駆逐されるよ、間違いなく。

少なくともネット広告の世界においては、クリエイティブはまず最初に完全にAIに置き換わる、というか、これはもう起こっていることだ。

でも、デザインの領域というのは、建築にしてもブランドデザインにしてもファッションにしても、全てをAIが簡単に覆い尽くせるほど浅い世界じゃない。とてつもなく広いし、また、どこまでも奥深いからな。その各方面のデザイン界には、人間の、奇才だけは残るはずだよ、間違いなく。」

「知らんけど」を付け加えずに、私はそう明言したが、酒の力を借りてのこと。

断言する根拠は乏しく、必ずそうなるという自信はまるで持てないままの、無責任な言葉だった。

リクルートの「クリエイティブ」と「営業力(直販)」は第三の創業を前に消えた

金鋭は、1960年創業のリクルート、翌年創業のUSEN 、両社の創業から現在までを、生々しく語れる一人である。

私よりちょうど10歳も若い金鋭と、すでに65年を超えたリクルートやUSENの最初の30年間についてもリアルな話ができるのには、金鋭が生まれ育った「特別な環境」がある。

金鋭の父親は、リクルート創業の翌1961年に創業したUSENの創業を手伝って、USEN2代目社長・宇野康秀の父親(創業社長=宇野元忠)とともに電柱によじ登ってビルの壁に穴を開け、有線放送を広げまくっていたという、事実と時代背景が、金鋭の特別な環境の一つ目のことである。

そして、R87の島田亨がたった2年でリクルートを飛び出してそのUSENと1989年にインテリジェンスを設立して急成長。

金鋭自身が後にそのインテリジェンスにおいて、非常に重要な役割を果たしてきたということが二つ目の「特別な環境」と「視点」であろう。

さらにインテリジェンス設立からさらに30年近く後のこと。リクルートとUSENは今から2018年に業務提携に至るわけだが、この過程と現在までの道のりにいる両社に深く関わりつつ人間模様の中に金鋭はいたと言うことことは、最近のリクルートとも関わってきたという意味で見逃せない「特別な環境」と「視点」であろう。

敢えて最後に四つ目に挙げるが、とてもスペシャルなことがある。

2012年にリクルートが買収した米求人情報サイト大手のインディード(Indeed)は今や「人材派遣業界のGoogle」と呼ばれるまでに急成長し、当初掲げた「世界3位」の目標をさらに引き上げて、2030年までには「人材と販売促進の分野で世界一」の目標を掲げる、そのインディードの成長神話の主人公・高橋信太郎が、金鋭の同期R89の一人であり親友でもあることである。

私は、金鋭という人間の、父子の歩みと、節目節目がまさにリンクするように、「リクルートの創業は3回あった」と考えている。

第1の創業はもちろん、江副浩正が1960年にリクルートの前身の大学新聞広告社を設立した年である。

江副は求人、住宅などの広告がもつ情報の価値をいち早く見抜き、「就職情報」などの情報誌で一世を風靡した。

第2の創業は32年後。ダイエーの傘下に入った1992年である。

R89の金鋭らはリクルート事件にも入社意思を曲げずにリクルートに入社してきたが、江副の自宅には銃弾が撃ち込まれ、2年後の不動産バブル崩壊でリクルートコスモスはバブル崩壊と共に1兆4000億という歴史に残る負債額を抱えた。優良事業や所有ビルの多くを売却しても返せない巨額の借金を抱えたため、江副はダイエーの中内功に救済を求めた。

ダイエーはリクルート株の35%を取得し、傘下に組み入れた。

中内の救済がなければリクルートの歴史はここで終わっており、中内さんによって延命されたリクルートは第2の創業期を迎え、この時期に事業は「情報誌からインターネットへ」への移行を済ませたのであった。

そして第3の創業は、2012年。

リクルートは社名をリクルートホールディングスに変更。

人材派遣事業で「世界3位」を目指すという目標を掲げ、株式公開、分社化、海外展開というかつてない大転換によって、リクルートという会社は大きく変質した。

何が変質したかというと、この第3の創業期には、それまでのリクルートで引き継がれ続けてきたDNAのうち、これを捨ててしまうと企業というものが成り立たない「マーケティング」だけを残して、「クリエイティブ」と「営業力」をリクルート本体が捨てたということだった。

このことをもって、それまでのリクルートと第3創業後のリクルートとは決定的な違いがあると私は断言するのである。

「クリエイティブ」と「営業力(直販)」は、第5代社長として峰岸真澄が就任する前までは、1960年に創業したリクルートを50年間にわたって猛スピードで突っ走ることを可能ならしめた「両輪」であった。

その両輪が、2012年の第三の創業時には、まるで別の乗り物に変わってしまったように、「はずされた」。

私の生涯を一言で言えばクリエイターだが、そこについては一家言あるのは当然。

しかしまさか、多くのリクルート出身者がこだわり続けた「営業力(直販)」まで手放すとは思わなかった。

次回の第二話は、そのことについてこだわりつつ、物語を進めていきたい。