飯田城は、室町時代この地方の豪族であった坂西(ばんざい)氏が築いたといわれており、その後武田氏や徳川氏などが下伊那支配の拠点として整備し、毛利氏など織豊系の大名が三ノ丸まで広げて城下町を造った。

戦国時代末期には伊那谷南部支配の拠点として覇権争奪の舞台となったが、下伊那地域では江戸時代まで残ったただ一つの城である。

飯田城址に咲く「桜丸の夫婦桜」だが、この木が植えられたと思われる400年余り前。

飯田城を取り巻く地域の覇権争いは激烈を極めていて、まさか飯田城が江戸時代まで残るとは誰も思わなかったのではないだろうか(結局明治時代には壊されてしまったが)。

天文23年(1553)に下伊那の覇権を手にしたのは武田氏だった。大島城(下伊那郡松川町)とともに、城を下伊那の拠点としてしっかり整備した。

しかし、武田氏は天正3年(1575)の長篠の戦いで織田・徳川軍に大敗してしまう。

天正10年(1582)極寒の中、織田信長は武田氏を完全に滅ぼすべく木曽谷・伊那谷から侵攻を開始する。下伊那では下条氏・小笠原氏が相次いで織田軍に下り、2月14日、梨子野峠から織田軍先陣を招き入れると飯田城の城将・坂西織部と保科正直はこの日の夜に退却。大島城もたちまち落城し、武田氏は3月11日に滅亡した。

こうして甲斐信濃を平定した織田信長は、3月15日に飯田城へ入ると武田勝頼父子の首級を城下にさらして溜飲を下げ、17日には飯田を立っている。

信長は伊那郡を毛利秀頼へ与えたが、直後の6月2日に本能寺の変で殺されると、まだ領国支配体制が固まっていなかった旧武田領国(甲斐・信濃・上野西部)は混乱し、ほぼ空白状態になる。

そこに徳川家康、北条氏政・氏直、上杉景勝の三者が乱入したのである。地元の武将も巻き込んでの地域覇権の激しい争奪戦は、のちに天正壬午の乱と呼ばれている。

茶文化がさかえた城下町

飯田は歴史的に「茶の湯文化」が大変盛んなところである。

今でもお茶請けのお菓子や漬物、魔法瓶にお湯が常に用意されている家庭が少なくないのは、飯田が温暖な気候で、茶の栽培が可能であることと無関係ではないだろう。また、和菓子や半生菓子の生産も盛んだが、これも喫茶の文化に由来すると考えられる。

伊那谷には南北朝時代に渡来僧によって禅宗が広められ、それとともに喫茶文化が浸透したと考えられている。中世後半には地方豪族の間にも喫茶文化が広がっており、中世城館からは天目茶碗や茶入れなどが出土している。江戸時代に飯田藩主であった脇坂安元らは上方の文化を積極的に取り入れたといわれ、その後中馬(農民の馬での行商)や諸産業の発達によって増えた豪商なども茶の湯の普及に大いに貢献したと言われている。

飯田城址から北東方面に7kmに道の駅

農産物も豊かで喫茶文化も発達した南信州の道の駅「南信州とよおかマルシェ」は、中央自動車道の松川ICから県道59号線、国道153号線、県道18号線を使って南に11km、 長野県南部の豊丘村にある。

飯田城址からは、北東方面に7キロほどの場所である。

豊丘村は「村まるごと6次産業化」を目指していて、道の駅はその切り札として平成30年(2018)4月にオープン。 長野県内46番目の道の駅となった。

駐車場は十分な大きさがあるが、施設前にはかなりの数の車が停められていて、道の駅の活況を示している。広いので、施設から離れれば、停める分には問題ない。

トイレはとても新しいし清掃も行き届いて、気持ちよく使わせていただいた。

休憩環境としては、混雑している割には休める感じ。

人混みが大丈夫な人は、何の問題もないだろう。

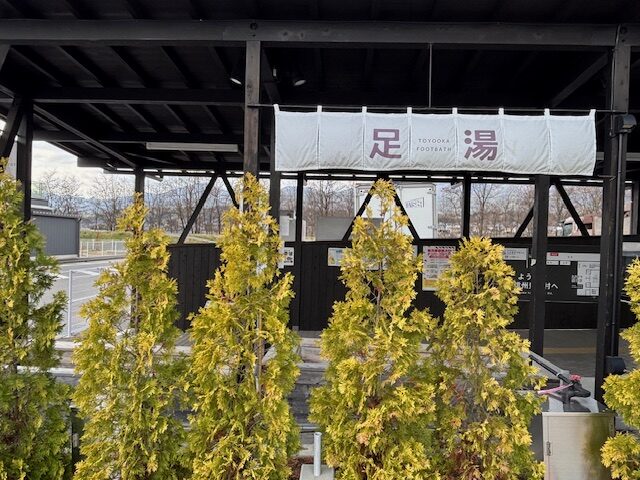

小さいが、足湯もあって、ありがたい。

レンタサイクルも充実しているので、周辺の探索は自転車でもできる。

スーパーマーケットと共存

道の駅にはスーパーマーケットを併設している。

村に唯一存在したスーパーマーケット「パルム豊丘」を道の駅の横に移転し、村民の買い物拠点と観光拠点を一体化させることより施設の活性化を図っているという。

つまり農作物販売がスーパーマーケットと道の駅施設の両方で行われてい流ということで、競合するのではと気になってしまうが、競合によるマイナス面よりも相乗効果によるプラス面の方が大きいのかもしれない。

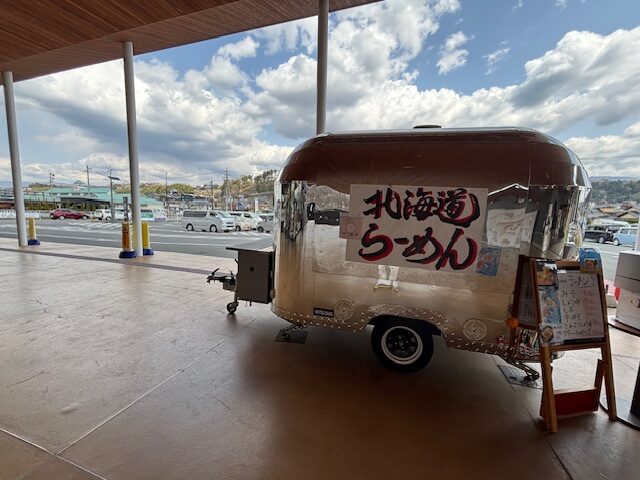

また、併設のパン工房、レストランに、なぜか北海道ラーメンのキッチンカーなども出て、それぞれ大変美味しいと大盛況のようだ。

南信州の「食」が集まるマルシェ

道の駅には併設のスーパーマーケットの他に、物産館、農作物直売所、レストラン、パン工房があって、とにかく美味しい「食」が集まる道の駅。マルシェの名に相応しい充実した内容となっている。

例えば、栗の加工品では、この地の喫茶文化で磨かれた「栗きんとん」「栗きんとん饅頭」「栗きんとん羊羹」「栗きんとんきんつば」等々。

洋菓子では、長さは10cmにもないのに千円以上もする超高級菓子の「市田柿ミルフィーユ」等が販売され、値段は高いのに人気を集めている。よほど美味しいのだろう。

長野といえばリンゴだが、リンゴの加工品では洋菓子風に仕上げた「林林檎(りんりんご)」が道の駅の菓子部門の売上No.1だそうだ。 濃厚な完熟リンゴジュースもよく売れていた。

物産館にはとにかく色々な「食」が所狭しと並んでいる。

そんな中で、「石臼挽地粉そば」が目を引いた。これは伊那市高遠町の蕎麦製造会社「木曾屋」が道の駅オリジナル商品として開発したもので、 地粉を石臼で丁寧に挽き、南アルプスの湧水で仕上げているそうだ。 蕎麦の割にはかなり太い麺。太さだけ見ればまるでうどんのようである。

もちろん農産物の直売の充実ぶりは看板通り。

レストランも健康的メニューで人気

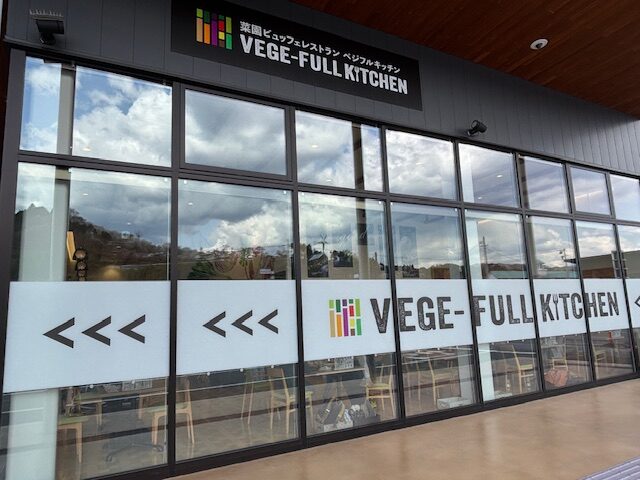

地元農家と連携した「菜園ビュッフェレストランVEGE-FULL KITCHEN」の健康的な料理も評判だ。

プチ高級メニューから廉価メニューまで、懐具合で色々選べる。

パン工房「ベーカリーカフェきらら」の焼きたてパンとソフトクリームも人気。「きららのアイス」は特に人気が高い。

VEGE-FULL KITCHENの隣は観光案内所。

4月なのに7段飾りや色々なお雛様が展示されていた。