江戸時代の山林修行僧・円空は、愛知、岐阜を中心に関東、北陸、さらに北海道までを巡り、各地に木彫の神仏像いわゆる「円空仏」を多数残してきた。

修行の旅に生涯を捧げ、人々のために祈りを込めて仏を彫った円空は生涯に12万体の神仏を彫る誓願を立てたといわれ、飛神の剣のようにノミを振るい、神仏を彫り続けたというから、その生き様は私のような凡人には理解不能だ。

円空の彫刻は、材となる「樹木」に樹神の姿を求めており、平安時代の樹神信仰すなわち「立木仏」にその源を発すると思われる。そして円空は樹木を「削る」こと自体に仏教儀礼の意味をもたせ、故に「削り痕」をそのまま残している。

「円空に仏像制作のための師匠はいなかった。(中略)もし彼がどこかの仏像制作の工房に入っていら、とても今日我々が驚嘆するような円空仏は生まれなかった。(中略)誰からの干渉も指導も受けていないからこそ、自分で創意工夫し、独自性豊かな作品を作り得たのである。円空の彫刻は他からの干渉のすべてを断って、ただ一つの気稟(団野注=きひん、生まれつき備わる気質)と、信念の表れとして、自由奔放、自在にノミの力を発揮した造形である。ここに美の神髄が潜むのである。」

これは冊子『円空仏 荒子観音寺』で写真撮影と監修をされた長谷川公茂氏が巻頭文に記した円空の紹介文だが、さすがもっとも間近で円空の作品群と徹底的に向き合った人ならではの洞察だが、何にも徹底的に自己流を貫いて生きる私が激しく共感するものだ。

円空ゆかりの弥勒寺の北にある道の駅「美並」から、円空という人の人生に想いを馳せながらその足跡を追った。

弥勒寺の中興と入定

円空は晩年、江戸時代には廃寺になっていた関市池尻の弥勒寺を中興して自坊とし、ここを本拠地として活動した。

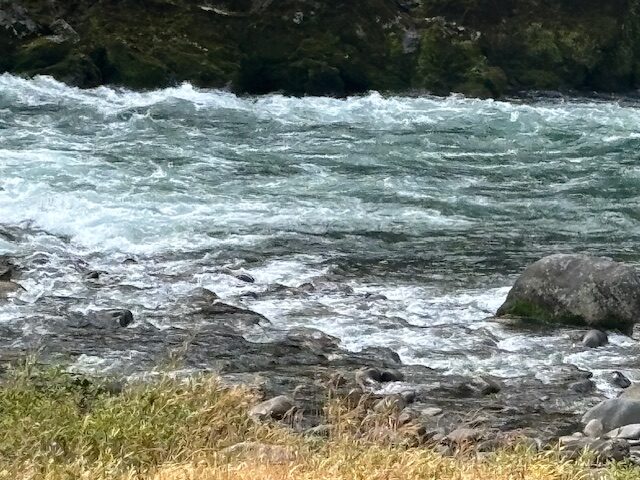

元禄8年(1695)、円空は長良川河畔で入定し、64年にわたる生涯を終えている。

ちなみにこの「入定」は、真言密教の弘法大師空海にまつわる信仰と関連が深い。

空海は今も高野山の奥の院で永遠の瞑想に入っていると信じられているが、円空の入定もまた、単に禅定に入ることを超えて、厳しい修行の末に永遠の悟りの境地に入り、不死の生命を得たとされる空海の域に迫ったものと思われる。

その弥勒寺、円空館へ

円空館は、長良川沿いの弥勒寺跡にある。

駐車場から竹林を300mほど歩いた先に、ひっそりと建っていた。

円空館を訪ねると、まず「自刻像」とされる仏像に魅せられた。

修行僧が目を閉じて合掌し恍惚の微笑を浮かべている。

顔は天に向けていて、目は軽く閉じ、口元にはかすかな笑み。耳たぶは大きくふくよかで、頭には何もかぶっていない。衣紋の荒々しい彫り跡がまさに円空らしい。

像には「善財童子」という名前がつけられているが、「円空そのものを想像させ『自刻像』ともいわれる」とあった。

円空と芭蕉の千載一遇

彫られたのは1687年、円空が55歳の時、作仏と遊行が円熟の境地にあった頃だ。ひょっとするとだが、同時代の松尾芭蕉と旅先で遭遇していたかもしれないと妄想する。というのも像の近くにあった大年表には、「円空は1932年に美濃で生まれ、出家すると東日本を行脚して、諸国で仏像を彫って歩いた。檜や杉の1本から短時間で彫り出した作品が多く、生涯に12万体も彫った。うち5000体強の現存が確認されている。」という紹介の下、「関連出来事」に松尾芭蕉の名があるのだ。

さらに作家の立松和平は『芭蕉の旅、円空の旅』という著書の中で、ふたりの旅の本質と違いを考察し、出会った可能性に触れている。

円空が12歳だった1644年に芭蕉は生まれていて、円空が弥勒寺を中興した1689年には芭蕉は「奥の細道」の旅へと出発。かたや円空は北海道から近畿を巡った。芭蕉は東北から北陸を経て大垣まで旅しているから、ひょっとするとどこかで会っていたのでないか、もし出会いがあったのなら、「遊行の仏師」と「旅の俳諧師」がどんな話をしたのだろうか。妄想が頭を巡った。

柿本人麻呂と円空への個人的思い

妄想ついでに、円空への個人的想いを。

私は明石市立人丸小学校の卒業生なのだが、校歌に「♪人丸山の杜の木を指さす子らよ知恵の子よ♪」とあるように、小学校も人丸神社も共に明石海峡に臨む高台という非常に景色のよい場所にある。

私は小学生の頃に星に興味を持ったことからプラネタリウムのある天文科学館に通うようになり、その横の人丸神社すなわち柿本人麻呂を祭神とする柿本神社でよく遊んでいたが、恥ずかしながら高校生になってこの神社が1723(享保8)年に正一位の神階と「柿本大明神」の神号を宣下された由緒正しき神社であること、皇室や歴代の明石城主の崇敬を集めて江戸時代の神社仏閣番付でも行事役として別格の扱いを受けてきた神社であること、そして有名な柿本人麻呂の坐像を彫ったのが円空という人などを知った次第だ。

円空にとっては、柿本人麻呂は「歌聖」すなわち「歌の神」であった。

さらに、「人丸影供」の柿本人麻呂像は観音菩薩の応現神であるとされるので、円空が造立した柿本人麻呂像は神像であり観音菩薩であるともいえるだろう。

円空は、私などにとって神のような人だが、柿本人麻呂という同じ人を神と崇めることにおいて、私と円空はしっかり繋がっている。

さて 柿本人麿は左肘を脇息にもたれた姿勢で表現されることが中世には定型となっていたが、この像も少し姿勢をくずしているせいか、見るこちら側になんとも言えない安堵感を与えてくれる。

この像の最も好きなところは、なんと言っても柔和な表情。まるで私ごときにほほえみかけてくれているようで、思わず微笑みを返し、心は穏やかになり、優しい気持ちになっていくのだ。

道の駅「美並」

東海北陸自動車道の美並ICから国道156号線を南に8km、或いは東海北陸自動車道の美濃ICから国道156号線を北に12km、 岐阜県南部の旧美並村(現郡上市美並町)に、道の駅「美並」はある。

どちらのインターからアクセスしても、道中は円空が入定した長良川河畔を眺めながらのドライブを楽しむことができるが、駐車場に着いてもなお取り囲む山々がとても美しい。

駐車位置はもちろん選び放題だ。

トイレはこぢんまりとしているが、混むわけではない。とても綺麗に清掃していただいている。

休憩環境としては申し分ない。とにかく、休憩所から眺める景色が素晴らしい。

雨が降っていても、屋内の休憩所でゆっくり休める。

郡上の特産品と円空仏

道の駅「美並」の施設は、物産館、農作物直売所、レストラン、ソフトクリーム売店。

まず、美並村ならではの特産品を挙げるなら「円空仏」ということになる。

円空は、この美並村の出生とされている(諸説あるようだが)。

道の駅の物産館ではその「円空仏」が販売されているのだが、正しくは「円空仏のレプリカ」。

高さ20cm位の円空仏は7000円。 高さ5cm位の「ミニ円空」は一体800円だ。

物産館では他に「くるみわらび餅」「抹茶わらび餅」「郡上みそ」「朴葉みそ」「朴葉すし」 「郡上飴」「郡上赤かぶら」「郡上駄菓子」などが販売されている。

農産物直売所には新鮮でリーズナブルな価格の野菜を求めて地元の人たちも訪れるらしく、遅い時間帯には人気の野菜ほど品薄になってしまうようだ。

麺類、そしてブルーベリーソフトが美味しい

「レストラン美並」では麺類を中心に、いろいろな軽食が提供されている。

うどん、そば、ラーメンなど麺類が中心だが、カレーや幾つか定食類も提供されている。

レストランの横にある出店ではソフトクリームを販売している。

バニラ、メロン、モロヘイヤソフトなどがあってもし迷ったら、一番人気でもあるブルーベリーソフトをお勧めする。このソフトクリームは間違いない。