「石見銀山(いわみぎんざん)」とは、島根県の中心部、大田市にある日本最大級の銀山のことで、現在は廃鉱になっています。石見銀山の最盛期には、世界にある銀のうち、3分の1が日本で産出したものだと言われていましたが、その大部分が石見銀山で産出されたものだったという程です。

なお、世界遺産には「石見銀山」として登録されていますが、日本では時代によって「大森銀山(おおもりぎんざん)」「佐摩銀山(さまぎんざん)」と呼ばれていたこともありました。江戸時代にはこの銀山で産出された銀は「ソーマ銀」と呼ばれ、貴重な輸出品として扱われてきました。

「間歩(まぶ)」とは銀を採掘した坑道のことをいいます。石見銀山には600を超える間歩がありますが、その中で唯一常時一般公開されている間歩が「龍源寺間歩」です。これは1715年に開発された坑道で、「大久保間歩」に次いで長く600mもあります。

内部はノミで掘った跡がそのままの状態で残っており、当時の作業の様子を知ることができます。当時代官所の直営間歩は永久、大久保、新切、新横相間歩、龍源寺間歩の五つで、「五か山」と呼ばれていました。

世界遺産登録の内容と登録理由

2007年7月2日、島根県大田市の石見銀山遺跡が世界遺産に登録された。14の資産で構成された約529ヘクタールの面積が登録されている。

具体的には、16世紀から20世紀にかけて採掘から製錬まで行われた鉱山跡、銀の生産およびこれに関連する生業に携わった人々の居住地区、これらを軍事的に守った周囲の山城跡が「銀鉱山跡と鉱山町」として。銀鉱山と港との間を結び銀鉱石および銀をはじめ諸物資を輸送した2本の運搬路が「街道」として。銀鉱石および銀を積み出し銀山で必要とされる諸物資を搬入した港湾とその関連施設、搬出入に関わった人々の居住地区が「港と港町」に分類されての登録だ。

銀を精錬するためには、大量の薪炭用木材が必要とされるが、石見銀山最大の特徴は、周辺の環境に配慮した「自然環境と共存した産業遺跡」であること、たとえば坑内にある排水抗は坑内に溜まる水を効率的に排出する世界的に見ても珍しい立坑で、この立坑など周辺環境への配慮につながる数々の創意工夫が高く評価されて世界遺産登録につながったという。私的には、掘り尽くして消失した資源、枯渇するまでやり尽くした人の営みの証拠として遺す価値の方がより大きいと思っている。

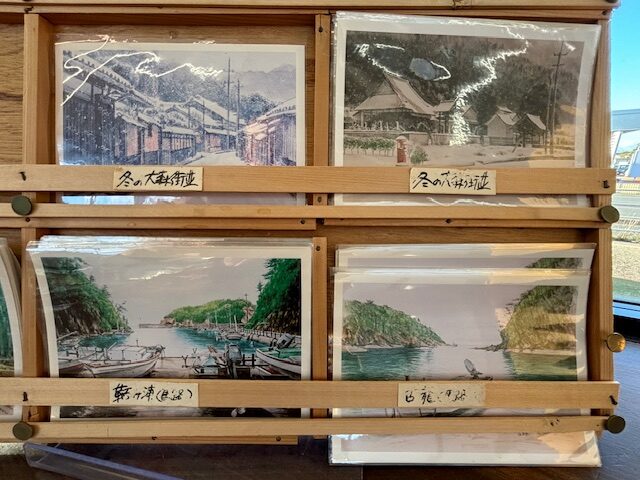

そう言う意味では、売店で売っていた「絵葉書」なども、語り継ぐには一役買いそうだ。

石見銀山のはじまり

時は推古天皇の621年、銀山の主峰「仙の山」の山頂、俄に光を放ち、霊妙仏が現れたと。人々は恐れおののいて、山頂の池を「朝日ヶ池」と尊称し崇めたといわれる。伝説に過ぎないが、ひょっとするとこれが『銀が隠されている』という天の啓示であり、銀山発見の始まりだったのかもしれない。

それから700年経った延慶2年(1309年)、周防の大名大内弘幸が不思議な夢を見たという。大内家の守護神「北辰の神」が枕元に立ち『石見国仙の山に宝有り、汝銀をとりて外敵を排せよ』と。行ってみると仙の山は、山肌を白銀に染め、まばゆいばかりの光沢がはるか日本海にまで達していた。当時大内弘幸は鎌倉幕府の執権北条貞時と対立、一進一退の攻防を繰り返していた中で見た「正夢」だった。現在、これが石見銀山発見の定説となっている。

大内弘幸の正夢から217年後の大永6年(1526年)、博多の豪商神谷寿貞は、出雲大社裏の鷺浦銅山を購入すべく船で日本海を北上していた。石見沖に差し掛かった時、寿貞は陸地から発せられる光に目を奪われる。彼はいそぎ上陸、光を目指して山中深く入り込んでゆく。彼を迎えたのは銀塊が山と積まれていた清水寺であった。

伝説の銀山発見の知らせは、当時西国一の大名と謳われた大内義興に伝えられた。最初の発見者・大内弘幸から数えて8代後のことである。大内義興は、代々の言い伝えが本当であったことを知り、すかさず大軍を石見に派遣、たちまちのうちに石見銀山を手中に収める。大内義興は神谷寿貞に銀山開発と経営を依頼、本格的な銀山開発が始まったのであった。

大内→小笠原→尼子→毛利→尼子→毛利、熾烈な銀山争奪戦

周防と長門の大名大内義興は、銀山経営の拠点として現在の温泉津町の山中に矢滝城を築いた。しかし3年後の享禄4年(1531年)、その矢滝城は小笠原長隆の奇襲によって落城。石見銀山は、石見の小領主小笠原氏の支配下に入った。小笠原氏は南北朝の動乱に乗じて勢力を拡げ、仁摩、邑智、安濃(大田)3郡を治めていたが、西の大内氏、東の尼子氏に挟まれ、両雄の間で離反を繰り返しながらなんとか生き残ってきた小豪族に過ぎない。銀山を支配したのもつかの間、東の尼子氏の圧力に屈し、銀山は事実上尼子氏の手に落ちる。

時の当主尼子晴久は石見銀山守りの要として山吹城を造り、銀山防衛を期した。弘治2年(1556年)、銀山を狙って兵を挙げたのは毛利の名将・吉川元春。城を守っていたのは尼子方の武将刺鹿長信。急を聞き援軍を差し向けた尼子晴久だったが時既に遅し、山吹城は毛利方の手によって落城し、銀山もまた毛利氏の所有するところとなった。

しかし毛利氏の支配も2年と続かず、永禄元年(1558年)には再び尼子氏に奪還される。この時の戦いは激烈だった。大田の新原(現在の大田市水上町)に尼子と毛利両軍あわせて2万の兵が集結。激しい戦いを繰り広げたが、ついに毛利軍が総崩れする。毛利元就は影武者7騎の犠牲をもってからくも安芸に生還。捲土重来を期すこととなった。

戦いに敗れた元就であったが、さすが毛利元就。得意の諜略によって尼子方の属将を次々と味方に引き入れて石見を制圧、再度銀山を手中に収めると同時に温泉津を水軍の拠点として整備。いよいよ尼子との雌雄を決する最終決戦に挑んだのだ。屈辱の大敗から10年後の永禄8年(1565年)、毛利3万の大軍が、尼子氏の本拠・広瀬の富田城を包囲。偉大な父・晴久の病死で跡を継いでいた尼子義久は、難攻不落の城に籠って戦い、1年と7ヶ月耐え抜くもついに城を開城し、毛利の軍門に降ったのであった。一時は中国地方11ヵ国を制した戦乱の雄・尼子一族の時代はここに終わり、これ以降、毛利氏が中国地方最大の大名として、慶長5年(1600年)関が原の戦いまで覇を唱えることになった。

その毛利氏をいいように利用したのが豊臣秀吉である。天正10年(1582年)本能寺で織田信長が倒れた後、天下を治めた豊臣秀吉は、毛利氏を本領安堵のまま5大老の筆頭として厚遇した。石見銀山は毛利氏所有のままであったが、秀吉は毛利氏を通して石見銀山から生産される銀塊や銀貨を吸い上げて大量に蓄え、天下人として位人臣を極めていく。秀吉の朝鮮出兵の費用も、そのほとんどが石見銀で賄われたという。

江戸幕府直轄の天領地として260年

秀吉没後、天下を手に入れたのは徳川家康だ。関が原の戦いに勝利した家康は、間髪入れず石見銀山周辺の村々(石見国の大家村、三原村、井田村、福光村、波積村、都治村、河上村)に、家康朱印の禁制を発した。戦いの日から数えてわずか10日後のことである。1ヵ月後、家康は、大久保長安を石見に派遣、毛利氏から石見国を接収する。以来明治維新までの260年間、石見銀山は幕府直轄の天領地として歩んだのである。

大久保長安を銀山奉行に迎えてから後、石見銀山は空前の産出量を記録。毛利支配の頃には年間数百貫程度に過ぎなかった産出量が一躍3~4千貫に達し、徳川幕府の財政を潤していったが、その後も安原伝兵衛という稀代の山師が出現して釜屋間歩、大久保間歩など巨大鉱脈を開発。灰吹き法という精錬技術の導入もあって、石見銀山は未曾有の発展を遂げ、そして当然の結果として銀は枯渇してしまうのであった。

道の駅「ロード銀山」

「道の駅 ロード銀山」は、石見銀山に向かう麓町、島根県北部の大田市にある。山陰道の大田中央・三瓶山ICから北東に1kmの場所だ。大田市は人口約3万人が暮らす山陰地方の中核都市の一つで、市南部の山間部に世界遺産の石見銀山があり、今では「世界遺産」を打ち出しての観光面に力を入れている。 道の駅「ロード銀山」は、石見銀山遺跡の北側玄関口という位置付けで、2010年5月にオープンしている。

しかし、週末の昼間はそれなりに客を集めているようだが、平日はほぼガラガラのよう。実際私も驚いたのだが、昼間なのに人がほとんどいなかった。駐車場は51台分らしく、広くはないが、私の車を含めて4台しか利用していなかった。調べてみると、本駅の年間利用客はわずか6万人ちょっと。事実、物産館に入っていくと、店員さんは一人だけで頑張っていた。集客面では、経営的には成り立ちにくいと思われた。

ただ、適度な広さの駐車場に利用客が少なく、幹線道路の車の音も届かない。仮眠には最適だ。

トイレも駐車場のそばでとても便利。

車を降りるとそこに広がる景色も抜群だ。

建物は綺麗。休憩スペースも抜群だ。

少ない利用者を代表して、ここはまさに魅力いっぱいの「穴場の道の駅」であると声を大にして言いたい。

「三瓶そば」が人気No.1

物産館には、大田市の特産品がズラリ。 その中でダントツの売上ナンバーワンは「三瓶そば」。大田市の三瓶山の麓でつくられたそば粉を大田市内の製麺所で打ったもので、正真正銘の大田市の特産品だ。

同じく三瓶山の麓で栽培した「三瓶高原茶」、地元の米「石見銀山米」、地元のいちご、ブルーベリーを使ったジャム、夕日の名所百済浦で採れた「百済浦の藻塩」、などもオススメの特産品だ。

石見銀山の観光拠点として機能する道の駅なので、もちろん石見銀山関連の土産品も多い。

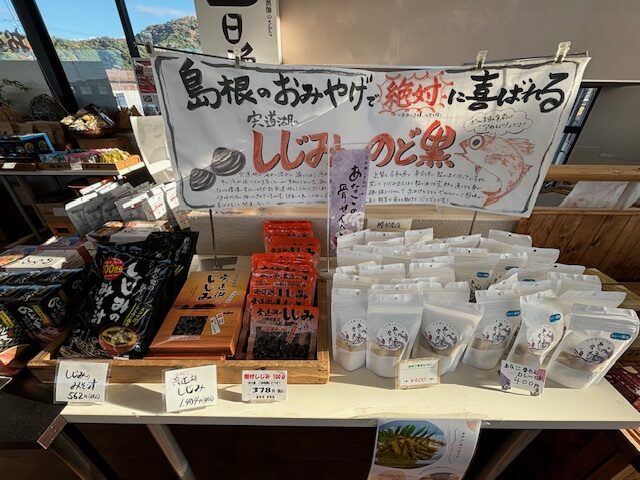

島根県全般の土産品も豊富で、「宍道湖のしじみ」「しじみ佃煮」 「のどぐろふりかけ」「のどぐろ炊き込みごはんの素」「炙りワカメ」「ふぐ茶漬け」「ふぐ雑炊スープ」など一通り揃っている。

レストランでは「箱寿司」か「三瓶そば」かそれとも?

レストランが営業中なら名物郷土料理でお腹を満たすこともできる。

ざっとメニューを紹介しておこう。絶対王者は「箱寿司」。大田市の郷土料理で、祭りや祝い事には欠かせないこの押し寿司、押し寿司だけに押しも押されもしない不動の看板メニューである。

箱寿司をつくる専用の木箱を売店で買い求めることができるので、帰ってからマイ押し寿司に挑戦すると楽しいかも。もちろん手打ちの「三瓶そば」も不動の人気メニュー。「ざるそば」「割子そば」「山かけそば」などがある。

何にしようか迷った時は、大田の名物を一度に全てまとめて味わう「おおだ名物御膳」で決まり。両横綱の「箱寿司」と「三瓶そば」を筆頭に、地魚コロッケ、蒲鉾、から揚げなどの役力士クラスの名物を網羅するレストランの1番人気のメニューだ。

残念ながら私が訪れた時には営業終了していて、店内撮影だけはさせていただいた。