道の駅「キララ多伎」は、島根県の日本海沿いのほぼ中央に位置する多伎町(出雲市)にあります。松江方面から国道9号線を西にひたすら走ります。山林風景が続きますが、やがて右手(北側)に海が開け、前方にキラキラと輝く海岸の景色が見えるのですが、まさにそこに道の駅「キララ多伎」はあります。

施設の外観は北欧風のレンガ造りで、とても温かみのある建物です。建物の中に入る前に、道の駅キララ多伎から、海への階段を降りると、目の前に広がるのは美しい日本海の大パノラマ。そこが、コバルトブルーの海が広がるキララビーチです。

キラキラした景色が広がり、やはり日本海から強めの風が吹きつけますが、流れる雲も青空も最高です。

イルカもやって来るしキムタクも来る海岸w

道の駅「キララ多伎」の目の前の日本海には、春から秋にかけて野生のイルカが遊びに来るそうだ。かわいい背びれが見えたり、時にはジャンプしたり。野生なのでいつ遊びに来てくれるか分からないということだが、出会えたらラッキー。じっと海を見てなんとか探したい。

会えればラッキーと言えば、キムタクもここに来るという。目的はサーフィン。キムタクの母方の親戚の家がこの多伎にあって、そういう縁があってのことだろう、実際にサーフィンしに来ているようだ。ここはサーフィンのポイントが広いだけでなく湘南のように混雑していないし。ビーチの目の前に綺麗なコテージがあって、ここに泊まればほとんど人に会わずに生活することもできるという。

キララコテージは、道の駅「キララ多伎」から車で数分、海沿いの高台にコテージ6棟・ログハウス10棟・オートキャンプ場8サイトを備えた施設だ。眼前に広がる壮大な景色の中でバーベキューやキャンプ、さまざまなアウトドアアクティビティを楽しむことができる。

コテージには、4人用と6人用のコテージがあり、それぞれにキッチン、トイレ、シャワーが完備されている。お忍びにはもってこいの場所だと思われるが、果たしてキムタクは本当に現れるのだろうか?

イルカやキムタクはともかく、晴れていれば夕日には必ず会える!

晴れていれば、夕刻には日本海に沈む「夕陽」がキララ海岸を茜色に染める。

この景色は、「日本の夕陽百選」に選ばれたほどの絶景。ここからさらに西には「浜田」「三隅」というそれぞれ道の駅を有する夕日の名所があるが、移動時間がかかるので同じ日に見るのは難しい。ここのように海に沈むのなら大差ないかもしれないが、夕日というのは山や島があればまた違った見応えがある。何日かに分けてここと見比べてみようと思う。

駐車場、トイレ、休憩環境すべて文句なし

道の駅に必須の機能である駐車、トイレ、休憩はいずれも文句なしのレベルだ。

特産中の特産は「いちじく」

絶好のロケーションということだけでも、目的地として行ってみる価値があるが、施設の内容もいい。

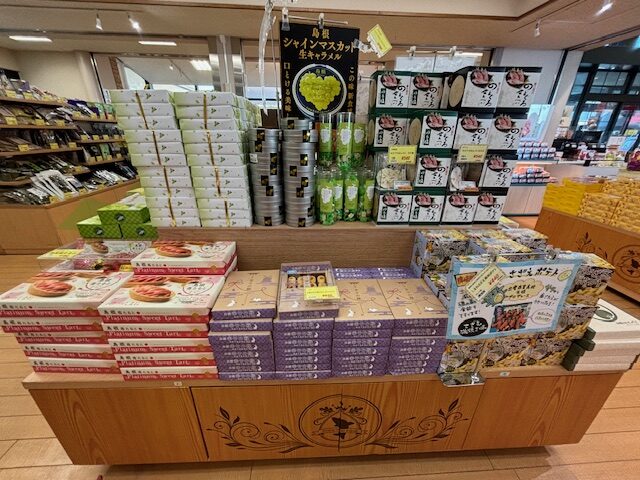

道の駅の最近の傾向として、道の駅がある市町村だけでなく近隣の市町村の特産品も入荷して商品数を増やしているところが多い。買い物を目的とする利用者にとっては便利かもしれないが、旅行者としては、例えば県内のどこの道の駅にも同じ商品があるというのはつまらないものだ。そういう点では、道の駅「キララ多伎」には、押しも押されもしない特産品の大黒柱が存在する。

それは「いちじく」。しまねブランド重点商品にも選ばれた「多伎のいちじく」(蓬莱柿種)である。物産館では、この旧多伎町(現出雲市多伎町)名物の「いちじく」関連商品のラインナップでもうえらいこと?になっている。

まず、旬である7月下旬~10月末の期間は、近くの集荷場でスタッフが厳選した採れたての「生イチジク」を仕入れて即店頭へ。入荷数に限りがあって完売する日も多いそうなので、どうしても美味しい生イチジクを味わいたい人は時間帯も早めに足を運びたい。毎年9月には多伎いちじくを使ったスイーツの販売など、「多伎いちじくフェア」も開催されている。

旬の時期以外のオールシーズン、ジャムや干しイチジクなどの加工品は楽しめる。

「干しいちじく」は、多伎町産のいちじくを干し柿のように数週間干したもので、これがなかなか売り上げ1位を譲らないという。いちじく関連商品は、他に「いちじくフィナンシェ」、「いちじくロールケーキ」「いちじくリーフパイ」「いちじくゼリー」「いちじくジャム」「いちじくドレッシング」「いちじくクリームゼリー」「いちじくブッセ」「いちじくどら焼き」「いちじく生シュー」「いちじく生大福」「いちじくソフトクリーム」と、多すぎるぐらいの種類がある。

ひものをアピールするスパイダーマンの意味はわからないが、いちじく以外の商品では日本海で獲れた海産物の加工品も人気。 「焼きノドグロ」「焼きハタハタ」「焼きカサゴ」「ふぐ一夜干し」等、どれも美味しそうだ。

蕎麦のラインナップも豊富で「奥出雲そば」「一福の名物そば」「風呂敷出雲そば」など約20種類が販売されている。

海鮮たこ焼きやいちじくソフトが楽しめるフードコート

施設内のフードコートには、海鮮たこ焼きやいちじくソフトなど、その場ですぐに食べられるグルメがたくさん。とりわけ「海鮮たこ焼き」は人気があり、大きなたこ・えび・ほたての入ったアツアツのたこ焼きを、多くの利用客がフーフーしながら頬張っている。

地元でも大人気の「キララベーカリー」

「パン工房 キララベーカリー」は、朝から地元の人も買いに来るほど人気のパン屋さんだ。

「いちじくくるみぱん」は、クルミ入りの生地に干しイチジクがたっぷり練りこまれていて、食感も楽しめる一品。ちなみに売り上げNo.1は、焼き立てのパニーニ。店内奥にはイートインコーナーがあり、海を眺めながら食べることもできる。

パン工房のほか、道の駅「キララ多伎」の敷地内にある食関連施設としては、日本海で獲れた新鮮な食材を使った料理が楽しめる「海鮮丼屋ごゑん」、ラーメン工房「海」、そして自家焙煎珈琲「Azu.coffee roastery」がある。

道の駅レストラン「海鮮丼屋ごゑん」

名物は「山陰の味わい海鮮丼」シリーズ。 一番人気はエビ、イカ、タコ、イクラ、マグロ、サーモン等、日本海の幸が10種以上も盛られた「ご当地海鮮丼」。 「イカ丼」「月見しらす丼」「海鮮親子丼」「ねぎトロ丼」「ねばトロ丼」「海鮮スタミナ丼」など10種類ほどの海鮮丼がある。

ご当地カレーは「名物いちじくチキンカレー」。 いちじくと鶏肉を赤ワインでじっくりと煮込んだカレーらしいが味が想像できない。 蕎麦も多伎町の名物なので「割子そばセット」「天ぷらそばセット」などもいけてそうだ。

山陰の良港「温泉津」から九州を狙った毛利家野望の顛末

道の駅「キララ多伎」で、日本海を眺めていると、かつて毛利元就が水軍の発進拠点として重要視した温泉津港に行ってみたくなった。道の駅「キララ多伎」からは、海岸沿いに走る国道9号線を西に、大田市温泉津町まで走るのだが、比較的なだらかだった海岸線は複雑に入り組んだリアス式海岸に変わり、北西に向いた深い入り江(幅約 420m、奥行き 1,200m)が現れるが、そこに温泉津港がある。

温泉津港には、7 世紀に狸が温泉で傷を癒したのを僧が見て温泉を発見したという伝説が残されていて、温泉津はもともと温泉郷を背景として成立した津(港)であったと考えられているが、古代から毛利の時代を経て近現代にかけても大規模な改変はほとんどおこなわれずに利用されてきた「天然の良港」である。

永禄5 年(1562)、毛利元就は石見国を平定すると、石見銀山と温泉津を直轄地として支配するようになる。元就は温泉津に奉行を配置し、温泉津を通行する船の管理(関税の徴収を含む)、兵糧米の手配・管理・輸送、町場の管理などを命じ、その任にあたらせた。一方、石見銀山にも奉行を配置し、生産銀の一部を運上として徴収させるなど収入・支出の管理をおこなわせた。

また、元就は温泉津奉行を介して温泉津から石見銀山へ兵糧米を輸送し、それを鉱山経営者に購入させることで灰吹銀(貨幣)を得ていた。温泉津港は、石見銀山という地域経済圏の核となる広い後背地を擁することで港町として発展したが、毛利元就は温泉津湾の入り組んだ構造に着目。元亀2年(1571)には、毛利水軍の基地とするため鵜丸城(うのまるじょう)を築城している。

鵜丸城跡

九州の大内、大友にも謀略を仕掛けた毛利元就

水陸両面から戦力を充実させ、元就が狙った九州の博多は、室町時代を通して博多浜を筑前守護の大内氏が、息の浜を大友氏が二分支配してきた。時に博多の領有をめぐって両国が相争うことはあったものの、平時には仲良く大内・大友共の同統治が成立していた。

ところが、1550年に大友家で二階崩れの変、翌年大内家で大寧寺の変が立て続けに起こる。毛利元就と大友宗麟とは不可侵条約を結んでいて、筑前・豊前を大友氏が、それ以外の中国地方の大内領を毛利氏が取る分割協定を約束していたが、大内氏が1551年の大寧寺の変で守護代の陶晴賢の下克上によって衰退すると、機を見るに敏な毛利元就は1554年、大友宗麟との不可侵条約協定を一方的に破棄して九州に攻め込み、1558年に九州の入口である門司城をまんまと手に入れたのである。

機を見るに敏と言ったが、大寧寺の変は、元就が大内家攻略のために大内の九州領である筑前、豊前、東肥前の旧少弐勢や大蔵党などを得意の謀略を弄して一斉蜂起させたことで起こった乱であり、門司城を手に入れることまで元就が描いたシナリオ通りであった。こうして北部九州の平和は元就の謀略によって破られ、以後数十年にわたる大友対毛利の「戦争の時代」に突入することになったのである。

多々良浜の戦いで毛利の野望潰えたり

両者の長きにわたる攻防の経過は省くが、毛利と大友の直接対決として有名なのは「多々良浜の戦い」だ。 当初は立花山城を固く守っていた毛利が優勢だったが、大友宗麟の家臣吉岡長増の献策により毛利が滅ぼした大内氏の生き残りである大内輝弘を山口に送り込み反乱を起こさせて毛利の背後を脅かしたことで戦況は一変。 毛利は立花山城の放棄を決定して九州から撤退。それを大友氏が徹底的に追撃して散々に打ち破ったため、半年に及ぶ多々良浜の戦いは大友宗麟の大勝利に終わった。毛利は門司城を除く九州の全ての城を失い、その後、再び九州に攻めて来ることはなかった。

唯一毛利に残されたのは、1558年に元就が手に入れていた門司城だった。しかしその門司城も、関ヶ原の戦いによって小早川秀秋が岡山に転封となり、毛利氏の持っていた門司城は没収されて細川忠興に与えられたため、ここにおいて「九州における毛利の領土」は完全に失われてしまったのであった。