広島県福山市の東部に位置する蔵王地域(蔵王町,南蔵王町)は、昭和30年代まではのどかな田園風景が広がる、当時は「深安郡市村」と呼ばれた人口約2,250人、450戸の村だった。

私が生まれる1年半、昭和31年(1956)9月に2町8村が福山市に合併されたとき、この地域で昔から地元のシンボルであり信仰の山として崇められた蔵王山の名前をとって福山市蔵王町となったその街に、私は0歳から小学校1年生の1学期まで暮らしていた。

保育園は、福山市立蔵王保育所、入学した小学校は、福山市立深津小学校だった。

蔵王保育所での記憶は、みんなで手を繋いで昼寝をしたこと、柄杓でバケツの脱脂粉乳をコップに分け合って飲んでいたことだ。写真下は現在の保育所だが、もちろん建物も遊具も何もかもが新しくなっている。

深津小学校に入学して3ヶ月目に梅雨が始まると、傘を差し歩いて学校に行き帰りするのが大変辛かくなり、雨が降っている朝はとても憂鬱だったことなどが記憶に残っている。

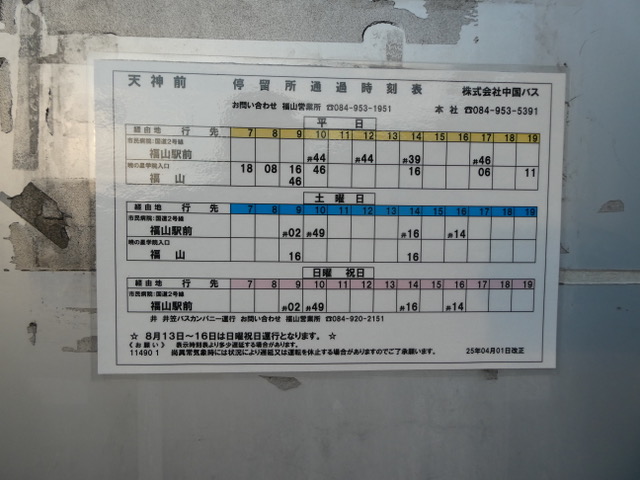

住んでいた住宅は広島県福山市蔵王町天神前という場所で、現在は山陽自動車道と国道182号線が交わる場所の近く。平屋で木造の建物だったことは覚えているが、より鮮明な記憶として「いかさバス」の停留所「天神前」の名前と景色、そしてバスの姿がある。

バス停の位置は変わっていないようだが、周りの景色は、私の記憶とはまるで違う。当たり前だが(笑)

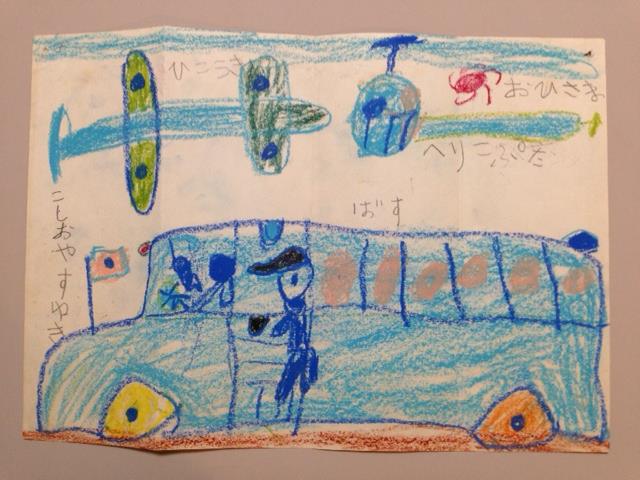

男の子はだいたい乗り物が好きだというが、私も例に漏れずそうであったようで、当時描いた「いかさバス」の絵が残っている。バスの前の部分が突出した形は、いかにも「昭和の前半」だ。

バス停の名前が「天神前」であったのは、近くに天神社(てんじんじゃ)があったからだが、天神社も住んでいた家も、182号線の天神原交差点、「天神前」バス停から、父の職場であった農業研究センターへ向う道にあった。

北東後方には天神山、南西には蔵王山があり、ちょうど、両山の中間地点に位置する場所だ。

鮮明な「天神社」の記憶

天神社の創祀年代は不詳。

御祭神は素盞嗚尊(スサノオノミコト)という説と、『福山志料』『西備名区』などにある少彦名命(スクナヒコナノミコト)という2説がある。

素盞嗚尊は日本神話に登場する神で、天照大神の弟とされるが乱暴な行為により高天原を追放された後、出雲に下り、八岐大蛇を退治して奇稲田姫(クシナダヒメ)と結婚した神である。天神社がもともと素盞嗚神社と呼ばれていたというのが、素盞嗚尊を祭神とする根拠だ。

少彦名命は日本神話に登場するが、名前の通り体が非常に小さい神として描かれていて、体が小さいことから御伽草子の一寸法師のルーツとも言われている。

少彦名命は、大己貴尊(おおなむちのみこと=大国主神)と協力して国土を経営したと伝えられ、医療・薬・温泉・農業・酒造りなど多岐にわたる分野を司る神とされている。また、日本各地に温泉を開発・普及させたとされ、有馬温泉の開湯伝説にも登場する。海の彼方から来たとされる「来訪神(らいほうしん)」として、海の彼方から技術や文化をもたらし、最後は粟の茎に弾かれて常世国(とこよのくに)へ帰るとされている。

どちらの「神」が本当のご祭神なのかがよくわからないほどマイナーなお社ではあるが、おそらく5歳ごろから行動範囲が少し広がって遊びに行っていたのだろう、この風景は記憶に鮮明に残っている。

私が入学した深津小学校と父の職場

明治維新後、深津戸長(村長)石井英太郎ほかの手によって長尾寺を借用して、四書五経を中心とする漢字が近隣の住民の家の子どもに教えられていた。これが明治3年の「翠松館(すいしょうかん)」創立となり、翌年の「深津啓蒙所」開設、明治6年には深津啓蒙所を廃しての深津小学校設置となる。

私が最初に通った深津小学校は、福山市内の小学校では最も歴史の古い学校の一つであった。

上の写真は、蔵王山から撮影された当時私が住んでいた地域の写真だが、中央にぽっかり空いている農地が、父の職場「農業試験場」であった。

人気No.1は「テルちゃんキムチ」

私の故郷を訪ねる旅の起点とした道の駅は、「クロスロードみつぎ」。

尾道自動車道の尾道北ICから国道486号線を南西に2km、 広島県南東部の旧御調町(現尾道市御調町)の国道486号線と国道184号線が交差する「クロスロード」に立地している。

駐車場はほぼ満車状態で、店内も多くの人で溢れていた。

駐車場に止まっている車のナンバーを見る限り、利用客の殆どは地元客である。 この道の駅は「観光の拠点」というよりは、地元の方の「生活の拠点」として機能しているようだ。

トイレは年季が入ってはいるが、清掃していただいているおかげで、気持ちよく使わせていただいた。

休憩環境としては、可もなく不可もなく、でも十分である。

甘味処「みつの木」などは、疲れて気味なドライバーにはとてもいいのではないだろうか。

物産館の品添えは豊富。

物産館の売れ筋商品だが、売り上げ第1位は地元御調町に店を構える「テルちゃんキムチ」。第2位は「尾道プリン」、第3位の「せんじがら(豚の塩ホルモン揚げ)」、第4位は地元の近藤菓子店の「どら焼き」、第5位は「国産牛ホルモンたれ漬け」、第6位は「尾道ラーメン」、第7位に「海鮮浅漬けの素」と、どうやら町民の夜の食卓に並びそうな商品が上位を占めている。

第一位の「テルちゃんキムチ」はどうやらダントツの人気らしく、「白菜キムチ」「きゅうりキムチ」「大根キムチ」のほか、「まるごとトマトキムチ」という珍しいキムチもある。

第2位の「尾道プリン」は尾道市民ならだれでも知っている「おやつとやまねこ」という店の名物商品。 第6位の「尾道ラーメン」も尾道市を代表する特産品で、尾道ラーメンの名店「味平」「東珍康」等 17種類の尾道ラーメンが販売されている。

農作物直売所は物産館から少し離れた所にある。

農作物直売所の品揃えはおそらく県内の道の駅ではNo.1ではないだろうか。

おそらく100種類くらいの野菜、果物が並んでいて、 地元客のニーズに応えていることが伺える。

「そば処とんぼ」のざるそばは美味しかった

本駅の「食」の施設は従来のビュッフェスタイルのヘルシーレストランが閉店して、 2021年5月に広島県内に店舗を展開する「そば処とんぼ」が道の駅に出店。人気を博している。

そば処とんぼ」のウリは2点。

一つは「土甕で2ヶ月間熟成させたオリジナルの出汁。

もう一つは「そば3玉まで同一料金」という料金体系だ。 私はこの3玉まで同一料金というシステムに吸い込まれるように店に入った。

注文方法はまず「そばの玉数と種類(かけ/ざる/ぶっかけ)」を選択し、「野菜かき揚げ/たまご/えび/ちくわなどの具」を選択するシステムである。

私は何もトッピングせず、麺だけをいただいたが、なかなか美味しく、ドロドロの蕎麦湯も好みで、十分満足した次第。