馬場信春(信房)は、約800人ほどの軍団を引き連れて長篠・設楽原の合戦の参戦した。

運命の天正3年(1575)5月19日、武田勝頼の医王寺山本陣の軍議で、馬場信房は決戦回避を主張したが果たせず、内藤昌豊、山県昌景、土屋昌次 らと大通寺本堂の裏手にある盃井戸の水で訣別の盃を交わし出陣して行ったという。

回避したかった設楽原の戦いで、彼の危惧通り武田軍は大敗したが、総崩れした武田勝頼を守り、撤退の殿(しんがり)を務めながら武田勝頼を逃がした。

この時、馬場信春隊は800人から50人まで激減していたにも関わらず、武田勝頼が戦場を脱出したのを確認するや、そのまま引き返して敵方に突入。62歳で戦死した。

当時の武士の平均年齢は42歳、今の平均寿命で換算すれば90歳を超えてなお現役で、しかも戦場で果てた彼は本当に凄い人と憧れる。私がかくも平和な世の中で、せめて「エージシュート」ぐらい達成したいと思うのは、彼が生き方の「モデル」であることが大きい。

馬場信春(信房)は生涯70回以上の戦に参戦していたが、かすり傷ひとつもしておらず(この長篠・設楽原の合戦にも参戦し殿を務めていてもかすり傷ひとつも受けていなかったが自害)、猛者揃いの武田家中で『不死身』と言われていたが、これも凄すぎる。

憧れの人のプロフィール

馬場信春(信房)は、武田信虎、信玄、そして勝頼の三代に仕えた譜代の重臣。かの有名な「武田四名臣」の一人である。

生き様含めてめちゃめちゃ好きなので、詳しく紹介する。

もともと甲斐の教来石を領し、教来石景政(信房)(きょうらいしかげまさ)と名乗っていたが、跡目の絶えていた武田重臣・馬場姓を継ぐとともに民部少輔に任じられた。のち豪傑と謳われた原美濃守虎胤(はらみののかみとらたね)の美濃守称を許され、馬場美濃守信房(のち信春)と改名する。

戦の巧さに定評があり、諏訪、佐久の信濃攻略で数々の功名を成す。40余年の戦歴に擦り傷一つ受けたことがないという猛者で、武技のみならず度量が深く、知謀に優れ、信玄はもとより諸将・雑兵までが揺るぎない信頼を寄せる器量人であった。

天文19年(1550)筑摩郡深志城(現松本城)の城将を務め、弘治3年(1557)には落合氏が籠もる葛山城を落とし、武田の善光寺平掌握の中核として活躍する。そして第4次川中島の戦いでは、対陣する上杉軍との一戦をどうするかの局面で、信玄は山本勘助を召し出して馬場信房とともに評議させた結果、勘助の啄木鳥(きつつき)戦法によって信房は本陣・妻女山攻撃隊を率いている。

合戦後の永禄5年(1562)、越後上杉の防御として牧之島城(現信州新町)を築き、城将として北信濃の抑えを固めた。甲州流の築城の名手とされ、山本勘助の継承者とされた。

勝頼の代には、譜代家老衆の筆頭格として活躍した。

天正3年(1575)長篠の合戦では、敗走する勝頼軍の殿(しんがり)をつとめ戦死。その比類ない働きは敵の織田方も称讃したという。

馬場信春(信房)討死の地を訪ねて

主君を逃した後に自害した馬場信春だが、『信長公記』によれば『余多の者に手を負はせ、其の後、腹十文字に切り、比類なき御働き』と記載されているし、墓にある案内板の『設楽原古戦場いろはかるた』には、『平然と首(こうべ)を渡す美濃守』とあって、まさに堂々たる最期に彼の生き様の『凄み』を感じるほかない。

『橋詰殿戦場』は、その表記の通り、墓からは小さな橋が架かっていて、武田勝頼を逃がすために馬場信春軍がここで殿(しんがり)を詰めて戦った場所だと思われる。

『馬場信春(信房)討死の地』は、この『橋詰殿戦場』から数百m先にがある。

『ふぢう道』という細く厳しい道があり、ここが勝頼の撤退ルートだったようだ。

この『ふぢう道』の斜面の上に『馬場信春(信房)の討死の地』がある。まさに、険しい山道&細道に入り込み武田勝頼を逃がした後に、この細道をふさぐようにして戦ったと思われる。

急斜面を登っていくと、あった。

『馬場美濃守討死之地』。

手を合わせていると、自然に涙が出てきた。

道の駅「つくで手作り村」

新東名高速道路の新城ICから国道151号線→国道301号線を北西に21km、 あるいは新東名高速道路の岡崎東ICから県道37号線を北東に22km。

愛知県東部の旧作手村(現新城市作手)に、道の駅「つくで手作り村」がある。

作手村は標高500m以上の高地にある村だが、道の駅には手作り感満載の体験施設という特色があって、 木や竹を使った木工細工、地元の新鮮農作物を使った郷土料理、ビーズ作り、ブルーベリーもぎ取り等、 子供から大人まで楽しむことができる体験メニューが数多く用意されている。

芝生公園では手ぶらでバーベキューができるし、毎月第4日曜日には乗車可能なミニSLが走る。

楽しみがいっぱい詰まった道の駅だが、やはり立地上の不利があって、年間利用客は低迷、収支も赤字になっているようだ。

駐車場は、その広さの割にあまりにも少ない車の数。

空きすぎていて、どこに停めようかと迷うぐらい。利用する側としては、申し訳ないような気さえする。仮眠を含め、滞在時間を長くしてゆっくりしたい。

トイレは年季が入っているが、清掃が行き届いていて、気持ちよく使わせていただけた。

休憩する場所はいくらでもある。とにかく広い、そして人が少ないのだ。

地元の食材を強く推したい

道の駅の施設は、農作物直売所を兼ねた物産館、レストラン、手作り体験施設、そして出店。

物産館を兼ねた農作物直売所に並べられた地元の食材はどれもとても美味しそうで、強く推したい。

特に作手産のトマト「りんか」、自然薯「夢とろろ」、椎茸には注目していただきたい。

作手産トマトを100%使用した「トマトジュース(季節販売)」、同じく 作手トマトを使った「ハヤシライスソース」「トマトピューレ」も人気がある。

ちなみに「ハヤシライス」「トマトピューレ」は、道の駅構内にある農作物加工施設「勇気工房」で制作されたものだ。 主に農家のお母さんグループが製作に携わっているが、「五平餅」や「長者味噌」などもここで作られている。

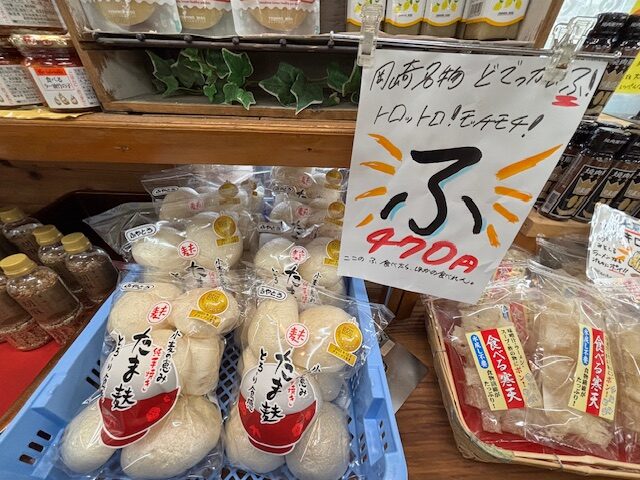

総菜類では山ごぼう入りの「のり巻き」、昔風の蒸し菓子「おにまん」が人気商品。 その他にも、「新城茶」「トマト寒天」「新城お母さんの会の焼き肉のタレ」「ふ」など、どれも甲乙つけ難い魅力を感じた。

出店の「焼きフランク」

レストラン「味彩館」では、 地元で採れた農畜産物を使った田舎料理を提供している。

人気メニューは、作手トマトを用いた「ハヤシライス」。

作手で育った和牛(三河牛)と作手高原農場の「さくら卵」を使った「牛丼」や、「山菜そば」「山菜うどん)」などもリーズナブルな価格で人気。作手トマトを用いた「トマトソフトクリームも300円と手頃で、おすすめだ。

物産館から少し離れた所に、「三河フランク」の出店がある。

この出店は大人気で、名物は数量限定の「秀麗豚のフランク」目当てで訪れる人が多い。数量限定でない「三河フランク」は定番。

勇気工房で作った五平餅を焼きたて熱々で食べることができる出店も人気を集めている。