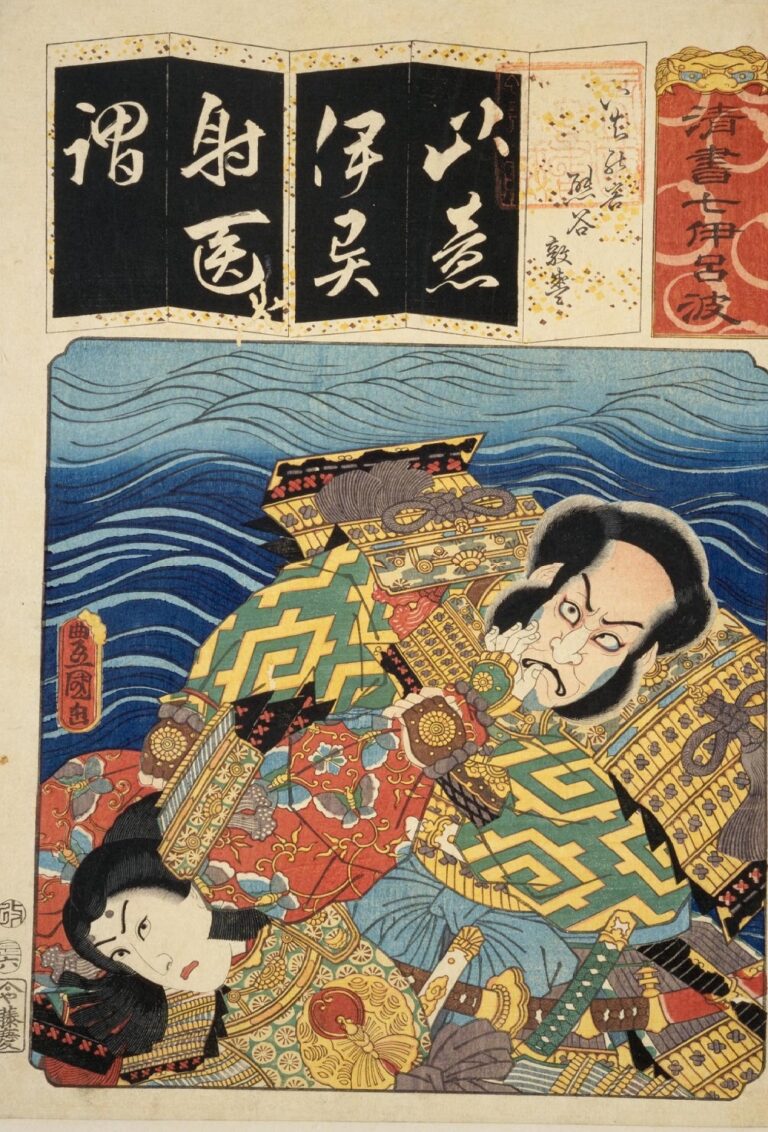

冒頭画像は、『清書七伊呂波 いちの谷熊谷敦盛』(歌川豊国画/国立国会図書館デジタルより)。

一の谷の合戦で源氏の侍・熊谷次郎直実の刃に倒れた平家の若武者「平敦盛(たいらのあつもり)」。

彼の許婚者・玉織姫は永江の里(庄原)に隠れ住み、敦盛を想い続けて平家の再興を待ちわびたと伝えられる。

「敦盛さん」 はその姿をうたった庄原市無形民俗文化財の民謡。

庄原市でお座敷歌、門付歌として歌い継がれてきたが、昭和30年代になって花柳幸之輔さんが小唄調に変え、 舞台舞踊として振り付けて日本武道館で行われた民謡コンクールで優秀賞を受賞すると、NHKなどでテレビ放送されて「敦盛さん」は全国に広く紹介された。

悲劇の武将として語り継がれる「平敦盛」

源氏と平氏が覇を競った「源平合戦」において、悲劇の武将として語り継がれている「平敦盛」

の父は平清盛の異母弟「平経盛」(たいらのつねもり)で、つまり敦盛は平氏の棟梁「平清盛」(たいらのきよもり)の甥にあたる。

敦盛は1169年(嘉応元年)に生まれ、幼い頃より笛の名手として一目置かれ、祖父「平忠盛」(たいらのただもり)が74代「鳥羽天皇」より賜った名笛「青葉」(一説では小枝)を愛用。また、官職に就いていなかったものの「従五位下」の地位を与えられ、「無官大夫」と称されていた。

そんな平敦盛が歴史の表舞台に登場したのは、元暦元年(1184)に源氏勢と平氏勢が現在の大阪府北中部、兵庫県南東部である摂津国で相まみえた「一ノ谷の戦い」だった。

源氏勢の勇将「熊谷直実」

敦盛にとっては初陣だったが、この戦いはご存知「源義経」の奇襲作戦によって平氏勢は総崩れ。

敦盛も海上の船へ逃れようと馬を走らせ、戦場からの離脱を試みようとしていた。

しかし、源氏勢の勇将「熊谷直実」(くまがいなおざね)に「卑怯者」と呼び止められ、二人はその場で対峙す。一騎打ちとなり、敦盛はわずか17歳で命を落とすことになる。

熊谷直実は平敦盛を討ち取る瞬間、自身の息子と同年代であることを悟って一瞬躊躇した。

しかし、敦盛は名を名乗らず、首の価値が高いことだけを伝え、「自身の首を早く取るよう」所望したという。その言葉を聞いた熊谷直実は、一層命を助けたい気持ちに駆られたものの、すでに周囲は味方の源氏勢が取り囲まれみんなに見られていたため、苦渋の思いで平敦盛の首を落としたという。この経験から、のちに熊谷直実は武将として生きることに嫌気が差して出家を決意。平敦盛を篤く供養したと伝えられている。

軍記物語「平家物語」の名場面として

平敦盛の懐中には愛笛・青葉が忍ばされていたため、のちに熊谷直実の手で父・平経盛のもとへ届けられた。弱冠17歳の敦盛が凜とした最期を迎えたことを熊谷直実が人々に伝えたことが発端となり、敦盛は平氏滅亡の「徒花」として語り継がれるようになっていく。

平氏一門が「壇ノ浦の戦い」で滅亡すると、平氏一門の栄枯盛衰は、軍記物語「平家物語」にまとめられたが、そのなかでも平敦盛の討死は名場面のひとつとして描かれる。そして、様々な伝統芸能に取り上げられ、武将としての活躍をほとんど見せなかった平敦盛は平氏一門の悲哀を象徴する人物として能や歌舞伎の題材として採用され、意外な形で後世に残ることになる。

知名度を高めたのは「織田信長」

室町時代には、能の演目「敦盛」として作品化された。

特に敦盛の知名度を高めたのは、実は「織田信長」だった。

信長は「幸若舞」(こうわかまい:拍子を付けながら語りとともに舞う曲舞[くせまい]の一種)の演目「敦盛」を好み、とりわけ「人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻の如くなり」の一節は「人の世における50年は、天界の時の流れと比べると極めて短く、夢や幻のように儚いもの」という意味だが、信長はこれを「桶狭間の戦い」への出陣に際して歌い舞った。

そして、皮肉なことに人生50年の一歩手前、49歳で本能寺に散ったのである。

さらに江戸時代になると「敦盛」は歌舞伎の演目「一谷嫩軍記」にも取り上げられ、さらに広く親しまれるようになっていった。

地域「再生」の願いを込めて

道の駅「リストアステーション」は、中国自動車道の庄原ICから国道432号線を南東に10km、 広島県北東部の旧総領町(現庄原市総領町)にある。

旧総領町役場のすぐ横にある道の駅で、立地としては町の中心部であるはず。

しかし賑わいというものとは無縁な、長閑そのものの風景が広がる。

それもそのはず、旧総領町は人口1,000人あまりの小さな町で、広島県の町制を敷く人口要件である4000人に遠くおよばない。

ちなみに駅名の「リストアステーション」は地域の再生=リストアを願って付けた名称だ。

しかしそのコンパクトな駐車場の、車の密度は相当なもの。

トイレの前にも、ツーリング爺さんたちが陣取って。

道の駅にだけは、旅人も地元の人も、利用者がしっかり集まっているようである。

田總羊羹と総領蒟蒻

建物は小さい道の駅だが、その小さな建物の中には総領町の魅力がぎっしり。

山椒は小粒でもピリリと辛い、ちょっとした穴場の道の駅とお見受けした。

物産館にも総領町の特産品が多数並ぶ。

庄原市の特産品としては「柚子ジャム」「ルバーブジャム」「りんごジャム」「菊芋チップス」「菊芋野郎」、地元酒造の銘酒「初恋」、長期熟成した古酒「陣六」等々。

旧総領町の特産品としては、総領町の伝統的な和菓子である「田總(たぶさ)羊羹」と、町の名前が付いた「総領蒟蒻」がその代表格だろうか。

和洋混在のお洒落なレストラン

道の駅のレストランは2021年2月にリニューアル。

和食と洋食が折衷されたお洒落な創作料理の店となっている。

営業形態はam11:00~pm2:00のランチタイムとpm2:00~pm4:00のカフェタイムの二部構成。 ランチタイムでは色彩と味わいを楽しむ「シェフの創作日替わりランチ」が人気で、カフェタイムでは「ビーフときのこのデミグラスソースチーズ入りオムライス」「じっくり煮込んだビーフのチーズ入りオムカレー」など、いずれの時間帯にも手の込んだ料理が提供されている。

どうしても気になるこのガラス?のドームだが、かつて「夜になると光り輝く、光のドームが名物」や「光の芸術作品」と紹介されていたが、今はその「輝き」はないようで、従業員の自転車置き場になっている?