天竜川河岸段丘の西岸に位置する西岸寺は、四季折々の風景を醸し出す禅寺で、伊那地域における禅宗の古刹である。

西岸寺は1261年に開創され、大伽藍を誇っていたが、天正10(1582)年織田信長が飯島城を攻めた際、この寺も兵火の厄にあい、弁天堂水月庵を残して久しくその盛大を誇った七堂伽藍は灰塵に帰した。その後いく度かの復興に努め、爾来京都妙心寺派に改められた。江戸時代に入って再興され、慶長6年には徳川幕府から28石の朱印を受けている。

1772年住職が切り開いた参道両脇に植生した黒松の並木、推定樹齢500年といわれ上半分にはなんと杉の木が生えているカヤの木など、見どころの多い飯島町の名勝だが、春は桜の名所となる。

山門に近づくと、門前左に推定樹齢400年というシダレ桜が見えてきた。

山門をくぐって境内に入り、しばし見事なシダレ桜を楽しませていただいた。飯島城と西岸寺のあゆみ

飯島村は、中央アルプスと南アルプスの間を流れる天竜川を持つ長野県南部の伊那谷にあり、現在は飯島町となっている。

飯島城の近くにある臨済宗の古刹西岸寺は弘長元(1261)年、北條時頼が帰依した中国から来朝の大覚禅師によって開山された。

中世に飯島為光らが、寺領の寄進を行って寺を保護したが、以来飯島城との深い関係が続く。

「尊卑分脈」(内閣文庫所蔵)によれば、飯島氏は、清和天皇を祖とする源経基の弟満快の流れを汲む源氏である。満快四代の孫に源為公があって信濃守に任ぜられ、初めて上伊那郡箕輪町上ノ平に居館を構えた。この為公を祖とする源氏の一族を南信濃源氏(伊那源氏)と呼ぶようだ。

飯島周辺は、有力な米作地帯で、飯島氏の石高は4725石の小名であったが、飯島城を本拠として飯島十騎という部下がそれぞれ小城を持っており、また西岸寺に集まる僧兵の協力でこのあたりでは中世地頭として強い力を持っていた。承久の乱には北条方の小笠原氏に属して戦ったことも承久記などに残っている。その後武田信玄の信濃進攻によって、他の片切諸氏とともに武田氏に下り、信玄幕下の武将秋山信友が伊那郡代となるとともに、その配下の侍大将として属していた。

武田信玄の死後、武田勝頼は長篠の戦いにおいて織田信長、徳川家康に敗れたが、武田氏に属していた伊那谷の飯島氏ら諸族も敗退。さらに天正10年2月信長は甲州進入の令を発し、子の信忠を伊那に向かわせて飯島城は攻撃され、375年続いた飯島城は滅びてしまう。

「信長公記」によれば、落城した日は、天正10年2月16日であった。

飯島城祉は、現在の長野県上伊那郡飯島町本郷の本郷部落の西の台地の突端に位置し、堀のあとがわずかに残されている。

飯島城と深い関係を続けていた西岸寺は、飯島城址の近くに現在も残っている。ただし建物は、飯島城攻撃のときに焼失し、その後再建したが明治19年、昭和34年の2回にわたる火災によって焼失。現在の建物は昭和38年に建てられたものである。

2つのアルプスが見える町

道の駅「花の里いいじま」は長野県と愛知県を南北に走る主要国道153号線から少し西に入った県道33号線沿いに駅は位置し、飯島城址、西岸寺の最寄りなので利用させていただいた。

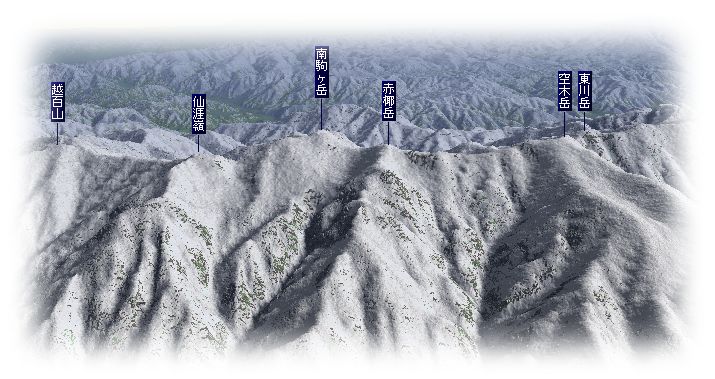

飯島町は「2つのアルプスが見える町」がキャッチフレーズとしている町で、道の駅からは2つのアルプスを見ることができる。

一つは駅から東に見える南アルプスで、赤石岳等3000m級の山々が並ぶ。

西に見えるのは中央アルプスだ。道の駅からはちょうど真ん中の南駒ヶ岳を見ることができる。

また、道の駅の名称にもある通り、飯島町は花の町としても有名で、町内の至る所に花畑を見ることができるし、道の駅も花で溢れている。

駐車場は、施設の前に幅広く続いていて、目的の場所があればその前に停めれば良いが、なかなか寛げる道の駅なので、あまり拘らずに適当に停めて、施設を一通り楽しむのもいいと思う。

トイレはとても綺麗にしていただいていて、感謝あるのみ。気持ちよく使わせていただいた。

休憩スペースは、施設内外で、とてもゆっくりと寛げる。

レストランとは別に、パイが美味しそうなお店や、五平餅、おやきなどがいただける店などがあって、軽食をとりながらの休憩もとりやすい。

道の駅の施設は物産館、農作物直売所、レストラン、花屋などから成る。

物産館

物産館には、信州の新鮮な果物や野菜などが並ぶ。

馬肉が支える信州の食文化

その物産館で目につくのは馬肉関連商品だ。

燻製馬肉を唐辛子で味付けした「赤馬」、黒胡椒で味付けした「黒馬」、馬スジを煮込んだ「はね駒」、馬肉のとろとろ煮、馬もつ煮込み、 馬刺しカルパス等、数多くの馬肉商品を目にすることができる。

これほど馬肉商品が多いのには、古来からの信州の食文化が関係している。

海が遠く、新鮮な動物性たんぱく質が手に入りにくい信州では、古くから馬肉を食文化に取り入れていたのだ。

地域性から言えば、冬の寒い気候を生かした寒天も飯島町の特産品で、糸寒天、寒天スープが物産館で販売されていた。

レストランは丼物、そば、ラーメンがメニューの中心で、軽食が充実している。

一番人気は、ご当地料理のソースかつ丼らしい。

実は長野県南部はソースかつ丼発祥の地で、多くの人がソースかつ丼を日常的に食べるそうだ。

その他、地産の蕎麦粉を用いた天婦羅ざるそば、馬肉を使った丼物の「馬か丼(うまかどん)」、馬肉そばなどが、この道の駅ならではの料理として楽しめる。