雄大な大自然が広がる北海道には、毎日のように「被害」が報告され何かと話題となっているヒグマをはじめ、野生動物がたくさん生息している。

鳥類ではオジロワシなどもいるが、もっとも有名なのは折り鶴や昔話で古くから日本人に愛されてきた「タンチョウ」だろう。

タンチョウは北海道の道鳥で、本来1年中北海道に生息している「野鳥」。

体長は140cmもあり、羽を広げると約240cmに達することもあるそうで、日本に生息する野鳥の中では最大級の大きさである。

冬に雪原や給餌場で見ることが多いため、恥ずかしながら私は季節によって生息地を変える渡り鳥だと思っていた。

白い羽毛に覆われ、頭頂部の鮮やかな赤が特徴的なタンチョウは、漢字では「丹頂」と書き、丹は「赤」、頂は「頭」の意味で、頭が赤いことが由来といわれている。

タンチョウを見に行く道中の夕焼け。

頭が赤く輝いているのが丹頂なら、私もそうである(笑)。

釣りのおもりや散弾の玉を食べているタンチョウ

主に湿原や河川、湖沼などに生息しており、一時は湿原の開発や乱獲によって生息数が激減し絶滅したと思われていたタンチョウだが、大正時代に釧路地方で再発見され、その後地元の人々による保護活動が功を奏して現在では約1,500羽を超すほどまでに回復したと言われている。

ではタンチョウは、なぜ絶滅しかけたのか。

乱獲したからと言われるが、タンチョウが雑食であることも大きな原因である。

亡くなったタンチョウのお腹から缶ジュースのプルリングやガラス片、針金、釣り針、有毒な鉛のつぶなどが出てくることが報告され続けているのだ。

釣りのおもりや散弾などの有毒な鉛を食べていたことは、タンチョウを絶滅寸前まで追い込んだ深刻な原因の一つである。百歩譲って死因に直接結びつかないとしても、生息地の汚染になっていることは確かである。

タンチョウ観察スポットへ

鶴居村は北海道の東部、釧路湿原に囲まれ、毎年タンチョウの越冬地となっている。

その鶴居村にはタンチョウ保護のための給餌場が二つある。「鶴見台」と「鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ」だ。

給餌場では、餌が減少する冬場でもタンチョウが生き延びることができるようにトウモロコシなどの餌を与え、タンチョウを保護している。給餌は11月から3月の冬期間に行われ、「鶴見台」には180羽前後、「鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ」には10ヘクタールもの広大な敷地に約300羽近くのタンチョウが飛来する。

が、これはあくまでも11月から3月の間に限ってのこと。

11月から3月以外も、1年中タンチョウを見ることができるのは、釧路市丹頂鶴自然公園だ。

たんちょう釧路空港から車で約10分の釧路市丹頂鶴自然公園の通称は「鶴公園」。ここでは屋外にある「野外飼育場」でタンチョウとマナヅルが飼育されており、季節を問わず間近から観察することができる。館内にも、タンチョウの生態や特徴などを詳しく学べる展示室や映像コーナー、タンチョウに関する文献が揃うライブラリーなどがある。

鶴公園誕生まで

19世紀の中頃まで、北海道にはいたるところに湿地があり、タンチョウはそれほどめずらしい鳥ではなかった。

しかし、明治時代に本州から開拓民が入ってくると、湿地は農地に変わり、また、狩猟規制がなかったために乱獲されて、ほんの20~30年の間にタンチョウはその姿を消してしまった。

1924年、釧路湿原にわずかに残っていたタンチョウが10数羽見つかると、翌年、この地域は禁猟区となり国の保護政策が始まった。

1935年には国の天然記念物に指定され、地元の人々によって「釧路国丹頂鶴保護会」が結成されて保護活動が始まった。その目的は、密猟の防止と保護思想の普及であった。

戦争中活動は中断したが、戦後、自分たちの生活さえ不自由だった1946年に早くも活動は再開された。

1952年には「釧路のタンチョウ」として繁殖地も含めて特別天然記念物に指定。

1957年、保護会は具体的な事業として保護増殖を目的とした鶴公園建設計画を決め、「丹頂鶴自然公園建設期成会」を結成して官民あげての建設に取り組んだ。

全国から寄付を募るなど資金難に苦しみながらも1958年8月、念願の鶴公園が誕生した。

ちなみに公園は、不肖私と同い年である。

鶴公園の魅力

釧路市丹頂鶴自然公園は、タンチョウの保護と増殖を目的として存在している。

そこには、たった十数羽だがタンチョウたちがのびのびと暮らしており、1年中いつでも会うことができる。

1967年に地域を定めず種として特別天然記念物に指定されたタンチョウの人工ふ化に、1970年、世界で初めて成功したことで、人工ふ化と飼育の優れた技術を持つ施設としても知られることとなった。

管理棟内にある展示室では、公園の歴史や人工ふ化の過程をパネルや写真で紹介。

窓からタンチョウを眺めながら自由に休憩できるレクチャー室もある。

道の駅「阿寒丹頂の里」

道の駅「阿寒丹頂の里」は、「マリモ国道」と呼ばれる国道240号線沿いにある。

北に阿寒国立公園、東には釧路湿原国立公園。「ひがし北海道」の観光の拠点として、絶好の位置にある道の駅だ。

タンチョウの保護活動を大前提としつつ、「観光」と「自然保護」の両立を目指して1996年に開設され、30年が経とうとしている。

この道の駅は、明確に「宿泊目的での利用NG」を宣言。

有料で「RVパーク」を利用すれば、心置きなく宿泊することができる。

道の駅としては珍しいと思うが、環境学習と自然体験を両立させようとしていて、平成28年11月12日、新しい「インフォメーションセンター丹頂の里(クレインズテラス)」をオープンさせている。

地元の特産材であるカラマツ材を使用した施設で、天然温泉が楽しめるという魅力も大きい。

無料駐車場が、夜を迎えるというのに一杯。

みんな、宿泊目的NGを無視して居座るつもりなのだろうか。

写真上は無料駐車場。写真下が、有料のRVパーク。

トイレは2箇所。

どちらも綺麗に清掃していただき、ありがたく使わせていただいた。

休憩環境としては、申し分ない。

私はずいぶん遅くの到着となり、そのありがたみは体験できなかったが、営業時間には釧路・丹頂の里エリアの観光情報に詳しい「観光コンシェルジュ」が常駐していて、旅のお手伝いをしてくれるらしい。

特産品販売は物産館と阿寒マルシェで

釧路の物産の販売所。地元の肉、野菜、お菓子などが揃い、エゾシカバーガー、ソフトクリームなどテイクアウト軽食メニューも充実している。

物産販売所の他に、「阿寒マルシェ」なるものがある。

ここは、かなりこだわりのある品揃えとなっているようだ。

例えば、ねこあし昆布とサケのフレークが混じった「じょっぴんかる」というふりかけ。

ふるさと納税の対象品にもなっているようだが、ここに置いてある商品は要チェックと思われる。

温泉施設「赤いベレー」

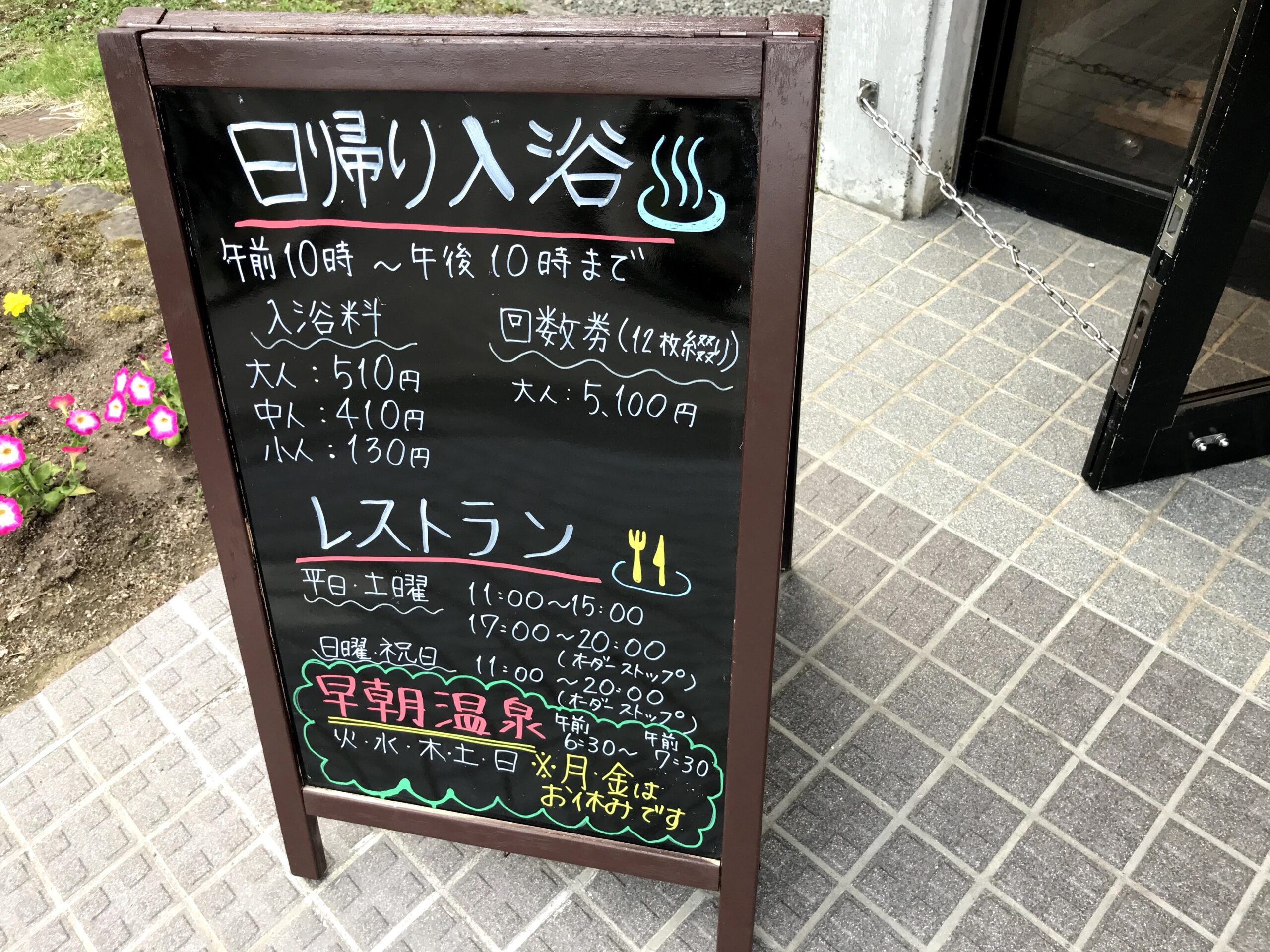

道の駅「阿寒丹頂の里」のすぐ目の前にある温泉施設が、サークルハウス「赤いベレー」。

ここは宿泊施設だが、日帰り入浴もできる。

玄関正面にはホテルのフロントがあるが、日帰り入浴の場合はここで受け付けを。入浴料を払って廊下を左手に進んでいくと、温泉施設がある。

棚にカゴの並んだ広々とした脱衣所、奥にはコイン返却式の貴重品ロッカーが。 鍵付きの脱衣ロッカーはなく、カゴだけなので、貴重品ロッカーが脱衣所にあるのは助かるだろう。ただし小さいので大きいバッグなどは入らない。

鍵付きの脱衣ロッカーはなく、カゴだけなので、貴重品ロッカーが脱衣所にあるのは助かるだろう。ただし小さいので大きいバッグなどは入らない。

露天風呂はないが、内湯には湯舟が3つ。

一番左側にあるのは小さめで熱めの湯がトロトロと注がれていて、隣にはジェットバスのある湯舟が。左側にも大きめの湯舟がある。

湯はサラッとしてツルッとした感じの湯で、舐めるとしっかりとした塩辛さで、薄いこげ茶色に色づいている。

天然保湿成分「メタケイ酸」と「炭酸水素イオン」の保湿効果が高い美肌の湯として親しまれているということだ。

めちゃくちゃ広い「うたた寝処」があって、温泉から上がったらここで休憩できる。

これはいい!