戦国時代の武将にとって、兜や鎧は身を守る武具であり、自分自身を表現するものでもあった。

特に兜。

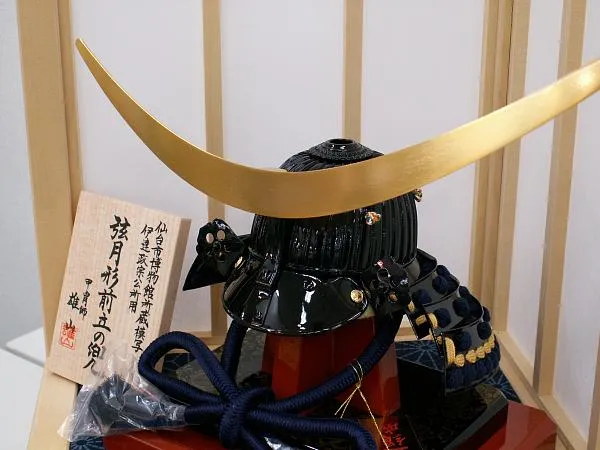

私が兜のデザインで一番好きなのは、なんといっても独眼竜・伊達政宗の三日月だ。本当にかっこいい。

その政宗の、いとこの子孫が、長かった江戸時代の終わりに戊辰戦争に敗れて奥州から北海道に入植したことをご存知だろうか。

「噴火湾」をのぞむ北海道伊達市は彼らによって開かれ、地名の由来が彼ら仙台藩の伊達氏にあるということを、恥ずかしながら私は今回の北海道旅まで知らなかった。

そして、何より驚いたのは、兜のデザインが三日月からなんと「毛虫」に変わっていたこと。

伊達市の道の駅「だて歴史の杜」に展示されている大きな兜を「なんとなく伊達氏っぽい兜だなあ」と思ってよく見ると、前立ては「三日月」ではなくて、本当に毛虫」なのである。

戊辰戦争からの敗者復活

明治になると、蝦夷は北海道と名前を替えた。

そして、内陸部の本格的な開拓がスタートした。

明治政府はロシアへの備えを整えながら、近代国家立ち上げのために石炭や木材などの天然資源の開発をどんどん進めていく。

そして、先住アイヌの歴史や文化、思惑などは軽視し、和人の一方的な都合と判断で手つかずに残されていたような土地に、勝手にどんどん入植を進めていった。

このイケイケの開拓において、当初の主役を担ったのは、戊辰戦争に負けて居場所を失った旧士族たちだった。

そして、その代表的な団体が、仙台藩の伊達家一門だったのである。

戊辰戦争からの敗者復活

徳川の世にピリオドを打った戊辰戦争で、奥州の大藩・仙台藩は敗者となった。

伊達家はお家取りつぶしは免れたものの、62万石余から28万石に減封。さらに伊達一門の仙台藩亘理領主、あの伊達政宗のいとこの子孫である伊達邦成(2万3千石)らは、削減された知行高の支給対象からも外されて、領地「亘理(わたり・現在の宮城県亘理町)」は、なんと南部藩の移駐地となってしまった。

亘理伊達家の1,300人以上いた家臣たちには、もはや南部藩の支配下で刀を捨てて農民になるしかないと思われたが、そこで彼らを救ったのは元家老の常磐新九郎(のちの田村顕允)だった。

新九郎は邦成に「かくなるうえは全員で蝦夷地にわたり、開拓に取り組みながらロシアをにらんだ北方の守りに尽くしましょう」と邦成に訴えた。

19世紀初頭と幕末の二度、幕府は蝦夷地の直轄に踏み切ったことがあり、仙台藩はその際に北方警備を命じられていた。幕末での仙台藩の担当範囲は白老から東へ広く、十勝や根室、千島列島のクナシリ、エトロフにまでおよんでいたので、藩の関係者には蝦夷地に関する十分な情報の蓄積があった。

それより何より、戊辰戦争に負けて、もはや失うものは何もなかった。

北海道史でもっとも成功した開拓団

邦成は、火山の噴火は懸念されるが豊かな環境が約束された有珠の地に、伊達家と故郷亘理の命運を託すことを決意。伊達邦成(くにしげ)主従とその家族たち60戸250名の第1回移住団が、1870(明治3)年の4月、初めて有珠に入った。

まだ廃藩も廃刀も決まっていないこの時点の日本では藩の組織も士族の身分も維持されていた。

こういうのを不幸中の幸いとでも言うのだろうか、邦成主従は実質的に政府から胆振(いぶり)国有珠郡の支配を仰せつかったことになったのだった。

結局、邦成らは1870(明治3)年の春からの12年間で、自らを含め、亘理から実に総勢2700人もの人々を有珠の入江の東の地、現在の伊達市中心部に入植させている。

伊達一門では、亘理のほかにも邦成の実兄である伊達邦直(仙台藩岩出山領)が厚田郡(のち当別に変更)へ。そして石川邦光(角田藩)が室蘭郡、片倉邦憲(白石藩)が幌別郡への入植を実現させた。

伊達邦直と邦成の兄弟は、当主自らが団を率いた稀有な例で、北海道史でもっとも成功した開拓団と言われているのである。

噴火の危険と自然の恵みの狭間で

もちろん彼らは、まっさらな原野に放り出されて、ゼロからまちづくりをはじめたわけではない。

まちの歴史は、古くは縄文時代に遡る。この地の史跡「北黄金貝塚公園」は、縄文時代早期(約7000年前)~中期頃(約4500年前)の遺跡群。5つの貝塚と居住跡、お墓等から多数の縄文人の人骨、石器・骨角器などが発掘され、昭和62年に国の史跡に指定され、令和3年には北黄金貝塚公園を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産に登録されている。

伊達の漁港そばの「有珠モシリ遺跡」は、平らな小島全体が縄文期の終わりから続縄文時代(約2500〜1400年前)にかけての遺跡だが、墓には本州の埋葬の様式が見られたり、はるか南の海で獲れたイモガイの貝輪が見つかっていて、この地と列島の南との広く強い古くからの関わりを示している。

また、噴火湾南岸にある駒ヶ岳が大噴火して、山体崩壊による大津波が有珠コタンを押し流したのが1640(寛永17)年。そして目の前の有珠山の大噴火が1663(寛文3)年。このときも大きな被害が出ていることから壊滅的被害からの23年のあいだに人々はこの地に戻っていたことがわかる。どんなに打ちひしがれても多くの人々がどうしてもこの土地に暮らし続けたかった、それほどこの地には自然の恵みがあるのだ。

異文化共存の地として発展した伊達

近世に限っても、有珠には幕府の出先機関(会所)があった。

大規模な馬産施設(有珠・虻田牧)もあった。

官寺だった有珠善光寺もあった。

しかし、彼らの入植を支えた最も大きなことは、なんといっても数百人規模のアイヌコミュニティがあったことだったであろう。

だからこそ彼らは松前藩や幕府がアイヌとのあいだで行っていたような儀礼や年中行事を守り、アイヌと共に益のあるような地域経営をめざすことで成功したのだ。

彼らが入植に成功し、伊達のまちを築くことができたのは、戊辰戦争の修羅場をくぐり抜けた高い教養と開明精神をもった強いリーダーたちが自ら渡ってきたこと、彼らに忠誠を誓った勤勉な臣下たちがいたこと、そして、アイヌコミュニティの力を新開地で持続的に育んでいったことの三位一体があったからだと思われる。

道の駅「だて歴史の杜」

国道37号沿いの道の駅「だて歴史の杜」と、その中核施設「伊達市観光物産館」は、石垣と大手門が特徴的な総合公園「だて歴史の杜」にある。

この道の駅、下の案内図でわかると思うが、とても広い。

駐車場は広い。人気の農産物直売所の前から埋まっていくようだ。

トイレはそんなに大きくないが、館内にもあるようで、混雑はしていない。

平成24年4月1日に移転オープンした館内では、伊達市と近隣市町、姉妹都市などで生産されているさまざまな加工食品、地域ならではの菓子類や手芸品などを取り揃えている。

そうそう、伊達は藍染でも有名だ。

広大な野菜売り場

野菜売り場は観光物産館内にあって、伊達市内の約80戸の農家から毎日提供される野菜を求めてやってくる人が非常に多い。

この道の駅の一番人気である。

とにかく野菜売り場が広い!そして新鮮、種類も豊富で、そして安い!

この奥までずっと、野菜がぎっしりだ。

私が到着したのは夕方だったので、売り切れている場所が多かったが、農家さんが時々補充しに来ておられ、空っぽになって寂しい状態は回避していた。

とれたての新鮮野菜がたっぷりで、しかも安いここの野菜売り場は大人気である。

蕎麦が旨い

観光物産館内には、そんなに大きくはないフードコートがあるが、ここのお蕎麦は非常に美味しい。

隣にはベーカリーもあって、こちらの焼き菓子はとても美味しいと評判だ。

もちろんパンも人気で、食パンやデニッシュ、タルト、パウンドケーキなどたくさんの種類があり、よく売れている。