「江の川」は中国地方で最大の河川で、流域面積約3,900km2、全長約190km。

その源を広島県と島根県の県境近くにある広島県山県郡北広島町阿佐山(標高1,218m)に発した支流・可愛川が、三次盆地で西城川・馬洗川・神野瀬川と合流する。その後、小さい蛇行を繰り返しながら脊梁山地を横切って、邑智郡邑智町粕淵より大きく南西方向に向きを転じ、因原付近から西流して江津で日本海に注ぐ。

山陽側に端を発し、国道54号線を南下すると間もなく広島市内に入る直前で山陰側と山陽側を分ける分水界が現れるなど、まずはその「流域の広さ」が最大の特徴だ。

江の川は「先行河川」

また、他の河川とは違って脊梁山地の隆起以前からの流路を流れる「先行河川」として珍しい流れ方をする川で、河口から8km以上も海水が遡上する特徴も持っている。流れる川の下に海水が入り込む現象はどの川でも河口部に限ってみられるが、江の川のように常時8kmも海水が遡上する川は稀である。

「先行河川」は、”山地の隆起に先行する川”という意味。山地が隆起する前の大地を流れ始めた川が、隆起速度を上回って谷を削り、同じ方向に流れ続けたものが先行河川だ。

この時、隆起速度を上回ることができなかった河川は、山地によって流れが変わる。江の川の場合、中国山地の「背骨」にあたる山並みができる前から流れ始めていて、その後隆起した山並みを横切って流れ続けているのである。

さらに特色を挙げれば、流域面積が約3,800km2で全国第16位であるにもかかわらず、その支流の数は、355を数え、これは大阪府の淀川に次ぐ第2位の数である。

現在私は納涼の滝巡りをしているが、それら多くの支流が長年にわたる浸食した多くの滝や峡谷は数えきれず、とても回りきれるものではない。

これまでにめぐった「滝」と江の川

すでに滝巡りで訪問した常清滝(三次市)、断魚渓(邑南町)、千丈渓(江津市)などの地形に注目すると、江の川の流れと深く関わっていて興味深い。

江の川の河道は、中国山地の隆起に打ち勝って谷を作り続けた。三次市から上流は「吉備高原面」と呼ばれる平坦な地形面を流れているが、三次市作木町から下流は山を削り込んで流れている。

山の隆起に対して、もともと流れていた川が下へ下へと谷を削ったことで、深く狭い谷が形成されたのである。

水量が豊富な本流に対して、支流の川が谷を作る速度はそれほど速くない。そのため、高い位置を流れてきた支流は、本流が作った谷に対して急流となって流れ落ちる。ゆったりと流れる江の川本流に対して、多くの支流に滝や渓流が多くみられるのはこのためである。

江の川は1500万年前から流れ始めていた?

江の川の長年にわたる侵食を語り始めるとキリがないが。

日本列島は、約2500万年前から約1500万年前にかけて生じた地殻変動によって形成された。

大陸(ユーラシア大陸)の東端で火山噴火とともに大地が裂け、日本海が拡大し、日本列島の基本となる地盤が現在の位置まで移動したと考えられていて、約1500万年前に、日本列島は概ね現在の位置にはなったが、その形は現在と大きく異なっていた。

その時の形が、江の川の流れ方に関係している。

邑南町高原から広島県三次市、庄原市にかけての地域では、約1600万年前の地層からクジラや貝など海の生物の化石が見つかっている。この時代、ちょうど江の川の流域にあたる地域は「古瀬戸内海」と呼ばれる海が日本海側から瀬戸内海側へとつながっていた証拠である。

この海の部分は、その後も周辺に比べると低く、中国山地が隆起して陸に変わった後も、江の川は海だった位置を流れ続けてきたのだ。

豪雨災害の危険が大きい江の川流域

中世から近世、近代初頭までの江の川は舟運が盛んで、日本海側と中国山地の山間部をつなぐ重要な物流ルートだった。江の川は、河口から110kmほど上流の馬洗川、西城川との合流部である現在の三次市では標高約150mとなだらかで、水量も豊富であることから舟運に適していた。

山陰と山陽をつなぐルートであることや、流域が鉄と炭の生産地であったことから舟運は大いに栄え、中継地に町が発展したわけだが、江の川特有の山地を横切る川の成り立ちが、舟運で栄えた地域の歴史をつくったことになる。

この江の川上流部の三次は古くから備後地方に張りめぐられた陸上交通の要に位置し、物資の集散地であるとともに陰陽交通の中継地でもあった。

流域内の人口は三次盆地と河口部に集中。川沿いの平野部にも点在し、鉄道・道路等の交通施設もこれに沿って設置されて主要な生活の場を形成したため、一度洪水が起こると災害が大きくなる状況となっていた。

ひとたび雨が降り始めると邑智郡背後の雨が県境をまわって流下し、たびたび洪水をひき起こたが、昭和47年(1972)7月にはついに未曽有の大災害となった。

その後「中国太郎」の異名をとった暴れ川に対し、護岸工事や永久橋の架設など地元や建設省による地道な努力が続けられ、昨今の記録的短時間豪雨がもたらしうる災害に備えている。

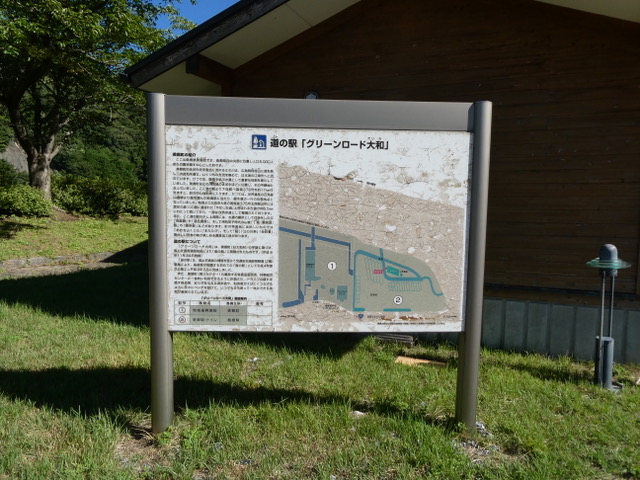

江の川沿いに静かに佇む道の駅「グリーンロード大和」

広島県呉市から中国山地を越えて島根県大田市まで、中国地方を南北に縦断する国道375号線。

道の駅「グリーンロード大和」は、その国道375号線の中間点辺り、島根県南部の旧大和村(現三郷町)では静かに流れる「江の川」沿いにある。

道の駅周辺は高速道路の空白地域で、最寄りのインターとなると、中国自動車道の高田ICもしくは山陰自動車道の大田中央・三瓶山IC。これら2つのインターから40km近く下道を走らなければならない。

松江自動車道の口和ICからは西に40km、浜田自動車道の瑞穂ICからは南東に43km。

要するに、遠方からのアクセスが非常に困難な秘境のような場所にあるということだ。

このため、道の駅を訪れる客はとても少ない。

駐車場を利用する車の台数を見ると、そのことがよくわかる。てか、車の影も形も、な、ない!

トイレを独占しても仕方がないが、私だけのためにありがたいとしか言いようがない。

休憩環境も、独占状態。

道の駅の施設は、物産館、農作物直売所、喫茶店

物産館では美郷町の特産品として「利休饅頭」「美郷の甘酒」「まほろば味噌」「田舎蒟蒻」「江の川のお茶」「柚子シフォンケーキ」「柚子ようかん」「またたびドリンク」「またたびシロップ」などを販売している。

農作物直売所は「まほろば産直市」。地産の20種類くらいの新鮮野菜を販売している。

自慢の商品は「美郷プレミアムトマト」だ。

水とトマトに必要な養分しか透さない特殊なフィルムを使って栽培されるトマトは、与えられる栄養分が少ない分、トマト自身が実に栄養分を溜め込むいう性質を利用。「アイメック農法」という近代的な農法で生産され、 糖度、リコピンやアミノ酸などの栄養価がとても高い。

三郷町に自生する幻の果物「ポポー」も10月限定の人気商品。「ポポー」はマンゴーとパイナップルを足して2で割ったような味がする果物で、 市場に出回ることは極めて稀なので「幻の果物」と呼ばれている。加工品の「ポポージェラード」なら、もう少し長い期間にわたって販売されている。