社員No.000046、つまりリクルート46人目の社員、それが「我らが岡崎坦さん」である。

岡崎さんがリクルートに新卒で入社したのは1964年、江副さんと鶴岡さんが会社を創業して3 年半が経った春のことだった。

在学中に東京大学新聞で広告営業を始め、その仕事を発展させる形で1960年に起業した「我らが江副浩正さんだが、奇しくも同じ年、関西私学の雄「同志社大学」に入学した「我らが岡崎坦さん」は、高校時代から新聞部で活躍、大学に入学してもすぐに「新聞部」に入部して、「同志社大学新聞」を作り始めている。

折しも「60年安保闘争」が同志社大学キャンパスを席巻、鳥取県で家業の農業を手伝っていた素朴な高校生が、入学してみたらいきなり大学紛争の嵐の中。

岡崎さんは、世の中の何がどうなって、希望に胸を膨らませて入学した大学がこんなことになっているのか、訳がわからなかったという。

しかしそんなカルチャーショックも、「60年安保闘争」は夏までに終わり、岡崎さんの新聞部の先輩たちは無力感に苛まれ腑抜けとなってしまったことで、1回生の岡崎さんがリーダーシップをとらなければ存続不能、たちまち廃刊の危機に直面した。

メジャーであれマイナーであれ。

つまり、全国紙であれ、大学限定紙であれ。

いずれにしても「新聞」というメディアが、江副浩正さんと岡崎坦さんとを結びつけたことに、私はお二人の縁の強さを感じ、また、感謝をする立場なのである。

さて そんな1960年という特別な年から65年もの歳月が流れた。

岡崎さんは6歳から18歳までの多感な12年間を家業の農業を手伝いながら過ごした鳥取に、73歳で戻って、今年で10年。

故郷の畑を耕し、10数種の果樹、10数種の野菜を作り続け、まさに健康そのもので充実のセカンドライフを過ごしておられる83歳の岡崎さんを訪ねた。

高校生の岡崎さんと江副さんを結んでいた「新聞」という糸

江副さんが東大に入学したのは1955年。岡崎さんが大学生になった5年前のことだった。

東大学生新聞に初めて江副さんが顔を出したのが翌1956年6月。この時、江副さんを面談したのは2年先輩で、当時マネージャー役をやっていた斧田大公望さん。

江副さんは、斧田さんの勧めで広告取りの仕事を始めている。

その翌年、学生サークルとしての「東京大学学生新聞会」は経営破綻。OBの協力があって、「財団法人・東京大学新聞社」として再建する。

この時すでに江副さんは「新聞は販売収入より広告収入が上回る時代になった」「新聞は下から読め」「広告もニュースだ」と感じ取っていたらしい。

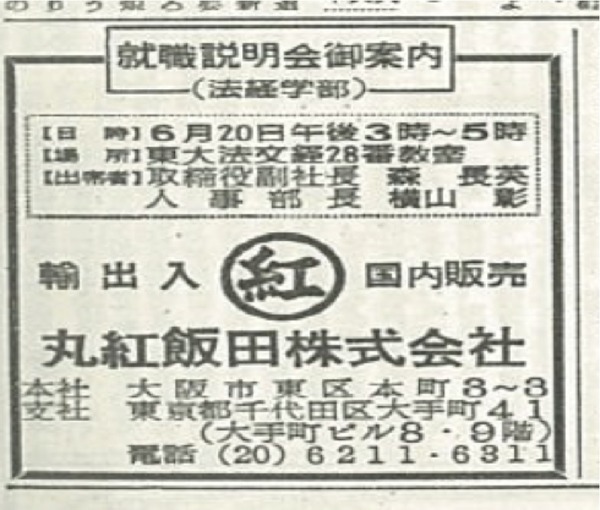

江副さんが大学4年生の時、私が生まれた1958年の、大学新聞6月18日号に載った、丸紅飯田株式会社の就職説明会が最初の「告知広告」だとされている。江副さんは学内の掲示板で丸紅飯田株式会社の就職説明会の掲示を見つけるやいなや、すぐに東京支店の人事課を訪ね、「東大新聞に説明会の告知広告を掲載していただけないか」と営業し、広告を取った。

企業の採用広告に大きなチャンスがあると分かったのか、翌週の1958年6月25日号には、さらに6社もの広告を獲得していたという。

わずか数センチ四方の突き出し広告だが、これがリクルートの原点となる広告だった。

この頃、岡崎さんは高校2年生。学校内に配布する「新聞」をつくり、そして家に帰れば家業の農業を手伝うという日々だった。

岡崎さんのご両親が、戦争が終わって鳥取は北栄町の地で農業を始められたのは、岡崎さん6歳の時。

小学生の頃から、ご両親と共に田畑で汗を流しておられた、古き良き日本の、まさに模範少年だった。

「73歳で(鳥取に)帰ってきて畑仕事やってみたら、鍬や鎌の使い方というかコツを覚えてた。不思議に体が覚えているんだね、6歳からのもっとも多感だった12年間のことは」

江副さんの会社と「学生時代にコラボ」

冒頭に触れたが、岡崎さんは故郷の鳥取を18歳で離れ、1960年4月、同志社大学に入学。

高校時代から「新聞」作りにハマっていた岡崎さんは、すぐに「同志社大学新聞」のメンバーとなった。しかし、そこは本来の大学とはかけ離れた「授業どころではない」殺伐とした場所だった。

60年安保粉砕をスローガンとする抗議行動は岡崎さんが入学した新学期から日増しに高まったが、学生の間では条約内容よりも民主主義のありようの問題が強く意識されていた。

抗議行動の日には同志社大キャンパスは抗議集会の会場となり、さらに円山公園での府学連や「府民集会」、そして中心街の河原町へデモが流れるのが通常のパターンだった。

「なんだここは?これが大学か?」と岡崎さんはショックを受ける。

入学1ヶ月後の5月20日に衆議院で新安保条約が強行採されると運動は一気に激化、大学はますます荒れに荒れる。そして6月15日には全学連が国会構内に突入し、警官隊と激しく衝突。樺美智子さんが死亡し、多数の負傷者が出る事態となった。

しかし、岡崎さん大学入学から3ヶ月、6月19日午前0時に新安保条約が自然承認されると、「粉砕」を叫んだ反対運動の意味は失われ、7月14日の岸内閣退陣あたりでは、60年安保闘争の敗北感から上回生が新聞部に来なくなってしまって、岡崎さんはやむなく1回生から「同志社大学新聞」の主力となったというわけだ。

当時、岡崎さんが作っていた新聞の下段には、まるで「レンガ」を積むように小さな広告が詰まれ、上段には記事が。ブランケットサイズの「同志社大学新聞」を年に8回ほど出していたという。

そんなある日、江副さんが創業した会社からダイレクトメールが飛び込んできた。

DMの内容は、江副さんが創業した「株式会社大学広告」と「同志社大学新聞」との協業を誘うものだった。江副さんは、旧帝大、早慶はじめとする全国有名私学の「大学新聞」と提携し、創業したばかりの会社を「学生パワー」を使って全国展開しようとしたのだ。

岡崎さんは、江副さんの会社「株式会社大学広告」との協業の枠組みに同意。

「広告収入の実に7割を江副さんの会社に持っていかれた」そうだが、「残りの3割は確実にいただけたし、多くを値引きして売っていたので、決して江副さんの会社が7割まるまるをせしめていたというわけではないけどね」と当時を思い出して笑った。

「むしろ、迷惑をかけたこともあったな〜」と岡崎さん。

「一度江副さんの会社と儲けをシェアした広告(昔の原稿)を残しておいて、タダで再掲載するという手段で、予定していた広告スペースを埋めるということがしばしばあって(私の時代も「埋め草」と呼んでいた)、僕はタダなら問題にならないだろうと、なんと過去の日付が入った広告を埋め草にして、こっぴどく叱られたことがあったんだよ。確かに、もう終わった日付のことを新聞に載せちゃいかんわ。ただ、この時も、叱ってきたのは部下の人だったから、この時点でまだ江副さんという人がどんな人か、知っていたわけじゃないんだよ」

岡崎さんの記憶力、ただものではない!

いざ、戦後最高の経営者の元へ

江副さんは学生時代すでに、「日本企業の横並び構造」を見抜き、大企業と呼ばれる企業の中から1社でも、とりわけトップ企業の営業に成功すれば、他社も「向こうが出すならうちも出そう」と言って広告を獲得しやすいことに気づいていた。

江副さんは自ら関西の十大紡績会社や、八幡・富士・川崎といった製鉄会社に同時に営業をかけることに忙しく、岡崎さんらの「大学新聞」との提携は人任せにしていたという。

当時、東大の学生は東京に就職してしまう学生が多く、関西の企業に就職する学生は少数だったことにも目をつけ、住友商事・伊藤忠商事・住友銀行・三和銀行・川崎製鉄などの広告掲載を軒並み取り付けていったという。

のちのリクルートの「トップアプローチ」文化は、「最終的な決定権を持つ人を見つけて話をする」ことで成功を重ねた江副さん自らの成功体験がそのルーツである。

当時大卒初任給が1万円の時代である。江副さんの著書『かもめが翔んだ日』によれば、東大在学中、もちろん就職シーズンだけだったが月20万円、卒業前後は年に60万円近い収入を江副さんは得ていた。

情報がお金になることを、身を持って実感した。それが江副さんの学生時代だった。

東大教育学部の先輩である芝祐順さんが、留学先のアメリカから就職情報ガイドブック『キャリア』誌を送ってきたその「本」は、一冊まるまるが就職情報で埋められていた。

新聞は、伝統的に、というかいまだに「記事主体」「広告は最大でも半分まで」という「編集」と「広告」のせめぎ合いが続いているが、江副さんはこの「キャリア誌」を見た瞬間、「広告だけで情報誌が作れる」ということに確信を持っていたという。

大学を卒業した江副さんは、東大新聞職員だった鶴岡公氏らも加え、教育学部の先輩だった森稔氏から森ビルの屋上の物置小屋を借り、事業を本格的に開始。1960年10月、「株式会社大学広告」を設立したのであった。

設立から3年半後。岡崎さんは46番目の社員として江副さんの会社に飛び込んだ。

関西からの入社は3人だった。

73歳からのセカンドライフは故郷で

それから岡崎さんは、年功序列何それ?というリクルートの、常務取締役にまで登り詰め、関連会社社長を歴任された。

その過程、さまざまな偉業については、私などが論じるまでもなく、多くの人がご存知だろう。岡崎さんが人生のファーストステージを全うされたリクルートが、今、どんなエラいことになっているかを含めて。

ちなみに私は1982年の入社。

岡崎さんが大阪で部長をしておられた「教育機関広報事業」に配属されたが、岡崎さんの部下として蔵野孝行さんが営業1課の課長としておられ、私はいきなり最高の上司に恵まれたのだった。

岡崎さんは、リクルートでの最後のキャリアとなったリクルートエージェント社長を退任後、73歳で北栄町に帰郷。83歳にしてお元気そのものであることは、岡崎さんにお世話になった人なら誰もが知っているから、これについてもくどくどは書かない。

ただ、連日の猛暑である。

岡崎さんを訪ねたこの日も35度を軽く超えていた。

しかしどんなに暑くても、岡崎さんは畑で懸命に育つ10種以上の果樹の木々、10種類以上の野菜たちに水を欠かすことはない。

また、野菜や果樹たちが元気に育っているかどうかのチェックもまた、毎日怠らない。

そして、道具をご自分のパートナーとしてとても大切にされ、「軽トラ」もすっかり板についた。

それが83歳の岡崎坦さんなのである。

一つひとつの作物の名前を呼びながら、「これは毎年元気なんだ」「これは今年、最高の豊作!」などと喜び、元気がない作物の前では「これは残念ながら枯れちゃって」と寂しそうな顔もされる。

食べきれないほどの量が実るが、岡崎さんはそれらをご自宅近くの道の駅「大栄」に超安値で届け、地産地消のお手伝いをしておられるのだ。

岡崎さんが元気なのは、人として真っ当に生きてきた上に、セカンドライフでも「野菜づくり」「果樹づくり」に汗を流し、自分で作ったものを奥様と一緒に笑顔でいただく毎日だから。そして、自分を育ててもらった地域への貢献を続けているからに違いないのだ。

「岡崎さん、100歳までは軽いですね」

自宅にまで押しかけた私を見送ってくださる岡崎さんにそう投げかけると、みなさんご存知、あの「最高の笑顔」で見送ってくださった。

奥様、ご馳走になりました。

また、自ら機会を創り出して近くに来た折には、機会を無駄にしないよう、寄らせていただきます!