私がピンの「経営コンサルタント」だった期間は20年だったが、その最後の仕事はインバウンド100%の宿泊施設を経営する京都の会社の経営支援だった。

コロナ禍を持ち堪えるために、経営者の右腕として倒産を回避するために聖域なくあらゆる手を講じた。

客が来ないということは、宿泊業にとっては死を意味する。

私も仕事なのに、資金繰りが回らなくなると私自身の委託料を辞して(無給=つまりボランティア)会社を延命させるなど、たいへんな思いをしたから想像がつくが、北海道の温泉経営もさぞ大変だったことと思う。

道央には、特に浦臼から当別を経て札幌に至るまで、廃線となった「札沼(さっしょう)線」に沿うようにして「山椒は小粒でもぴりりと辛い」そんな渋い温泉がたくさんあった。

しかしいくつもの施設が廃線のダメージ、そしてコロナ禍のダメ押しで、閉館あるいは休業に追い込まれている。

あの悪夢のような3年間を耐えた温泉、休業からいま復活して営業再開にこぎつけている温泉には拍手を送りたいが、130周年を前に力尽きた中小屋温泉や廃墟化しつつある幌内線旧弥生駅の花月園などの廃業や廃墟化には本当に心が痛む。

ほぼ札沼線沿いに温泉を訪ね歩き、営業していた温泉では心を込めて湯浴みさせていただいたが、一日10もの温泉に入ると、さすがにのぼせてフラフラになった。

最初はグリーンパークしんとつかわへ

1988年、バブル真っ只中に開業した温泉ホテルが、あの頃の「匂い」を残したまま新十津川町「ふるさと公園」内に残っている。

浴場は比較的小さく露天風呂もないが、「湯温の異なる浴槽が3つ」あるのが特徴。お湯は弱アルカリ性の「単純温泉」だ。

入口を入ると、いきなり「とつかわこめぞー」。

券売機で600円の日帰り入浴券を購入して中へ。

ロビーのソファの感じ、40年前の香りが懐かしい。

まさに「ザ・昭和」。バブルの雰囲気が残る昔ながらの観光ホテルで、 宿泊施設としては18部屋あるが、今は地元の人が集う日帰り温泉の利用が多いように見受けた。

大浴場へ向かう途中に大広間の休憩スペースが。こういうのも、あの頃のスタンダードだった。

お湯は茶色がかった透明感のある色。軽いぬめりがある。循環ろ過と殺菌、加温をしているが、たくさんのお湯を流しっぱなしにしている。

お湯は茶色がかった透明感のある色。軽いぬめりがある。循環ろ過と殺菌、加温をしているが、たくさんのお湯を流しっぱなしにしている。

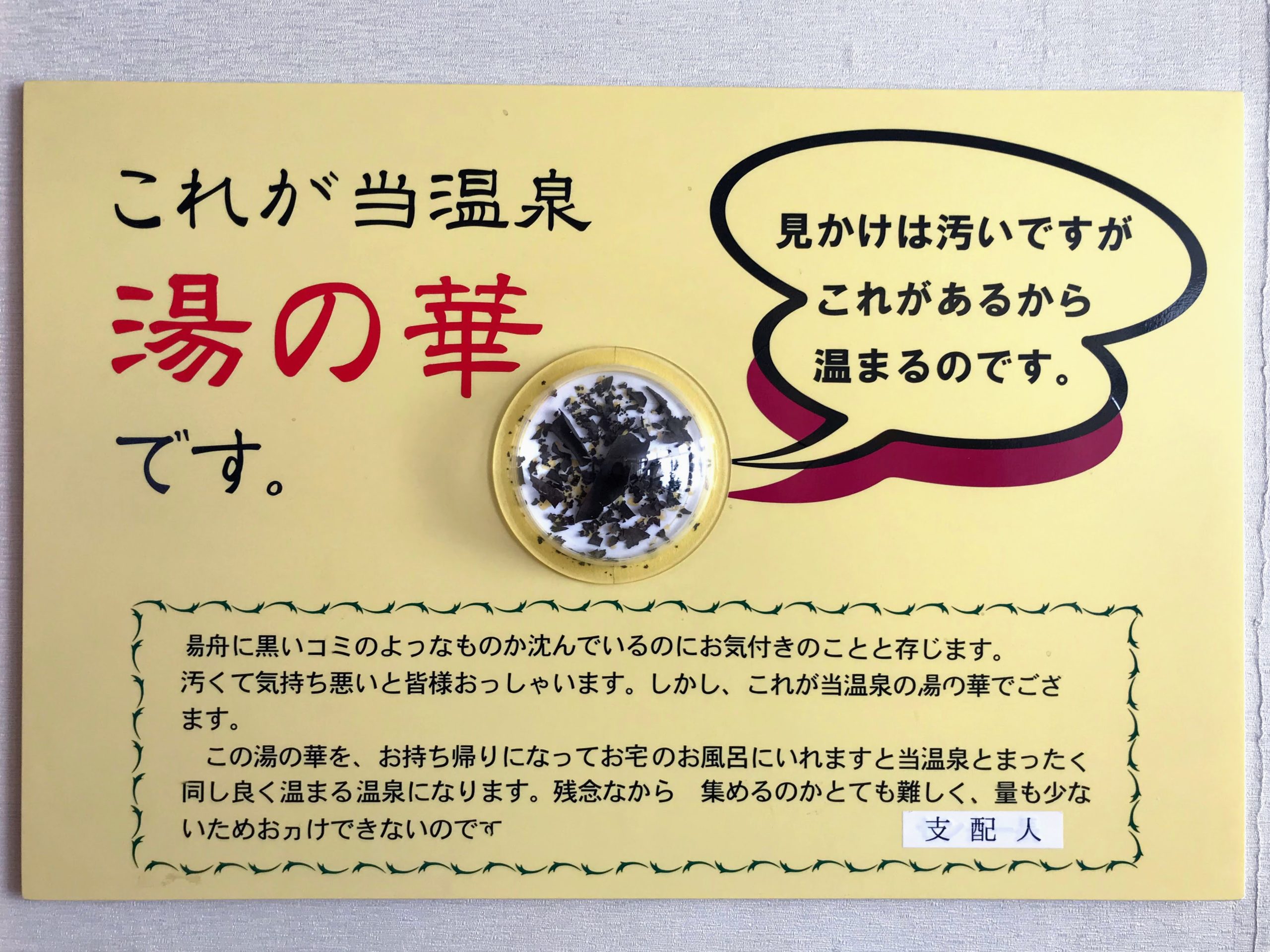

湯船には黒いものが浮いていたり、沈殿していたり。すわゴミか?と驚くが、これが湯の花。温泉の匂いはあまりしないが湯の花はたくさんすくうことができた。

うです。二つの浴槽のお湯の温度は、41度と42度の表記がありました。

「浦臼温泉」から「月形温泉」へ

次に行ったのは「浦臼温泉」。この温泉はすごく良かった。

別の記事に詳しく書いているので「浦臼温泉」で検索してぜひ読んで参考にいただきたい!

次に向かったのは、「月形温泉」。

月形町「皆楽公園」に隣接する温泉施設で、かねてより併設されていた「月形温泉ホテル」が「月形温泉ゆりかご」に統合。宿泊施設を兼ね備えた温泉施設として2024年9月にオープンした道の駅「275つきがた」の主要施設という位置付けに変わっている。

日帰り入浴料は650円。

窓が大きく明るい大浴場。泉質が塩化物泉のため、舐めると塩っぱい。

露天風呂なのだが、竹塀に囲まれていて景色は望めない。

皆楽公園に隣接してリニューアルオープンしたばかりで、とてもキレイな温泉だった。

美唄方面「ピパの湯」へ

ここでいったん札沼線から東方面に外れて、美唄市街へ。

「ピパの湯」は、東明公園近くの、丘の上にあるホテルやレストランもある大きな温泉施設だ。

入ってすぐの券売機で入浴券を購入。650円なり。

大浴場は2階にある。

男湯入口。

窓が大きい明るい内湯は開放感抜群。

岩造りの露天風呂もなかなかいい。

洞窟露天風呂はここならでは。

この洞窟露天風呂は、夜にライトアップされて青の洞窟となる。

(公式サイトから借用)

結構、広いサウナもある。

洗い場も広くてきれい。

入浴料650円なりの、なかなかいい温泉だった。

三笠温泉は無惨なことに

次に向かったのは、三笠市の幾春別方面へ。三笠温泉を目指した。

ここは旧幌内線の弥生駅跡地である。

駅舎の形跡も線路の形跡もないけれど、かつてここには駅があった。

駅があって、おそらくは大勢の人がこの道を温泉宿へと向かっていただろう。

道を進んでいくと、幾春別の川に、何とも頼りなさげな細い吊橋がかかっている。

軽自動車なら通れそうだが、普通車は車種によっては通りかねる細い吊橋だ。

細いのはまだいいが、相当老朽化している。

私の車は車重があるので危険を感じ、手前に車を停めて、歩いて橋を渡った。

橋を渡った向こうに民宿花月園が。

近づいていくが、ほぼ荒地と化した駐車場に、車は一台もとまっていなかった。

「花月園」はまだ営業中という話もあれば、休業中という話もあったが、昭和風情のレトロな施設は、無惨にも廃墟と化していた。

「中小屋温泉」は跡形もなく

国道275号を滝川方面に走行すると、学園都市線本中小屋駅付近に中小屋温泉の案内看板が残っている。国道から左折して山に向かうと約1キロの突き当たりで中小屋温泉に到着した。

ここ当別町の中小屋(なかこや)には、1894年開業、潰れなければ昨年130周年を迎えていた老舗温泉旅館があった。

コロナ禍の中、2023年に配管故障が重なってそれを復旧できず休業となり、結局再開できずに2024年に廃業となった。

120年以上続いた老舗、「昭和を感じさせる懐かしい雰囲気」は他では味わえない良さがあったが、コロナにはひとたまりもなかった。それだけではなく大広間が有料だったり、入浴料700円と高いのに浴場から出て再度入浴する場合は再び料金が発生したりと。

サービスがどんどん進化するの世の中についていけてもなかった。

庭園池には錦鯉が遊泳し、風光明媚で有名だった。その池は、いまこんな姿になって残されていた。

そのほかの施設は解体され、敷地にはコスモスが咲いていた。

当別村史によると、明治26年(1894)、深谷慶吉が鉱泉を発見とある。

明治27年(1895)10月18日の日付で、土屋病院長が記入した定性試験成績表が残っているので間違いないようだ。その後、深谷は湯小屋を建て、深谷鉱泉の名で営業していたようだ。深谷は大正2年に転出し、しばらく放置されていたが昭和2年(1927)、滝正則によって営業再開となった。

これ以後も経営は何度か変わったようだが、昭和42年(1967)に大江森友が引継ぎ、改装して「中小屋温泉菊の園」として親しまれてきた歴史があった。

から加熱循環湯が約20ℓ/分ほど注いでいる。湯底に循環吸込口から湯が吸込まれている。加熱循環ろ過と追認。かなりぬるく、夏向きの露天風呂と思われる。

まさに紆余曲折の「ふくろう乃湯」

275号線の1本奥の道路沿いに、この看板が見えてくる。

石狩郡当別町にある「ふくろう乃湯」だ。

ここは施設横の池がなかなか味がある入浴施設で、地主さんからの要請を受けて、造園業を営む札幌の社長が10年がかりで2009年に「天然温泉開拓ふくろふ乃湯」として完成させたのが始まりだ。

しかし苦労がたたったかすぐに体調を崩され、2012年秋に休業してしまう。

その後2年間休業していた温泉を、ここのファンだった温泉ソムリエマスター温泉観光実践士の「のんさん」が2代目湯主として平成26年(2014)から運営していたが、今度はコロナ禍で立ち行かなくなって、休業に追い込まれていた。

現在、なんとか再開はしているが、不定休となっていて完全復活には程遠く冬季の営業も行なっていない。

湯は加水、循環、塩素消毒なしのモール泉。源泉温度は19℃と低いので薄める事なく加温された湯が注ぎこまれ、やや低めの40℃前後に保たれている。

非常に小さな隠れ家的施設で洗い場が4つしかないため、来客者が重なると入場制限をしながらの受付となるらしいが、待つ変わりに、ゆっくりと入浴できる。というか、平日ならほぼ独占入浴が可能だろう。

休憩所ではインスタントの無料の珈琲サービスがある

施設の外の庭、ブランコやベンチがなかなかいい。

「うたしないチロルの湯」は再出発

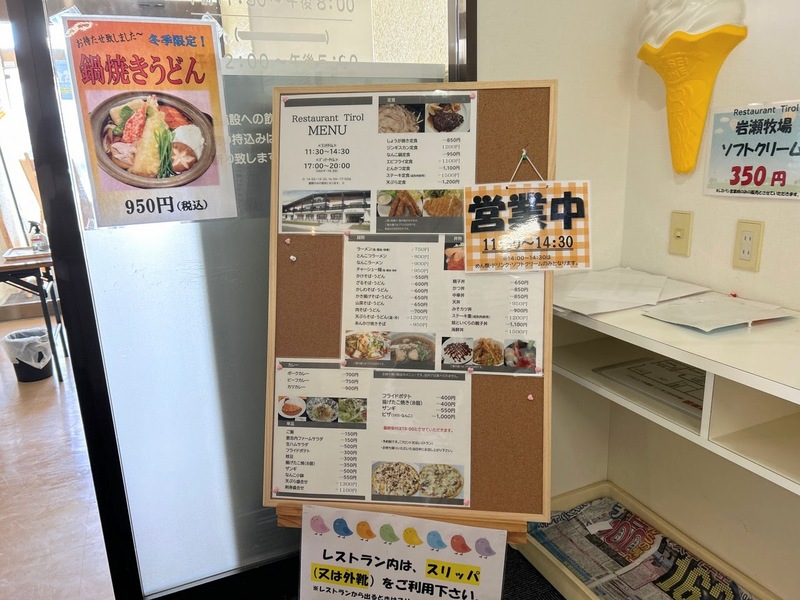

道の駅「うたしないチロルの湯」は、2025年4月8日にリニューアルオープンした。

緑豊かな内装の店内に、地元の廃材を活用した什器を配置。サスティナブルな雑貨やアロマ商品、観葉植物を扱うショップとホットサンドやスムージー、ハンドドリップコーヒー等を楽しめるカフェを併設している。

このあたりの景観と気候風土はスイス・オーストリアのチロル地方によく似ているらしく、それで道の駅の名前が「うたしないチロルの湯」となった。

北海道の空知地方にある「歌志内市」は、人口は2700人ほどの大変小さな町で、全国47都道府県792市の中で最も人口が少ない「市」である。

もともとは炭鉱業が盛んだったが、時代と共に衰退。夕張とよく似た状況にあるのだろう。

町の中を流れる「ペンウタシュナイ川」に沿った街並みと、周囲を山に囲まれた景色がヨーロッパの山脈にある「チロル地方」に似た雰囲気を持つことから、歌志内市内の街並みもそれに寄せて建てられているらしく、たしかにヨーロッパ風デザインの建物が散見される。

旧炭坑の坑口から湧き出る天然温泉施設も、そんな北欧の雰囲気を意識したデザインとなっている。

「うたしない チロルの湯」は、もともとは「サンレイ温泉」という温泉だったが、1992年に再建されて今の温泉になった。「チロルの湯」になってからすでに33年が経過したが、この間リニューアルを幾度か重ね、きれいに保たれてきた。

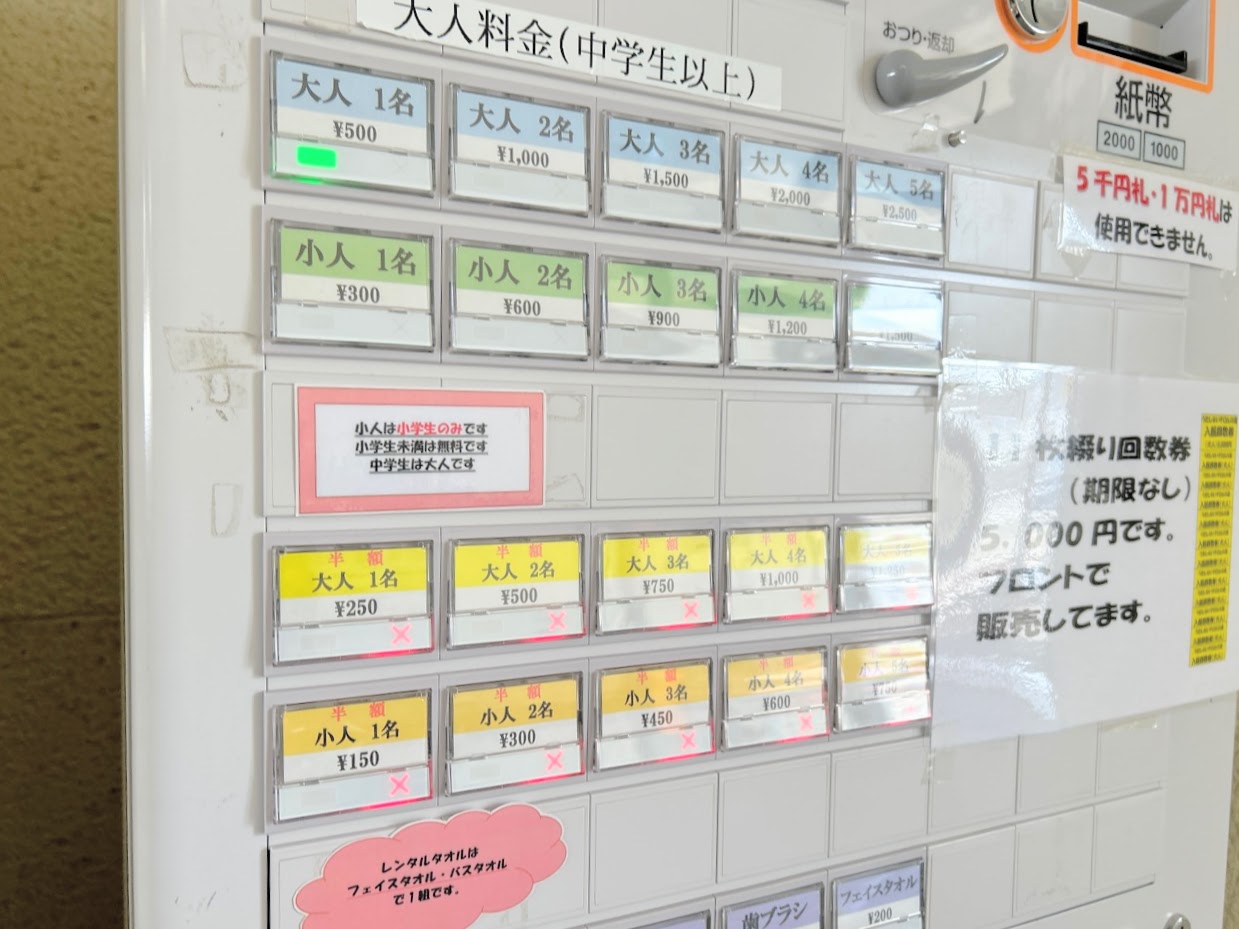

入ってすぐに券売機がある。ワンコインで温泉に入れるのはうれしい。

入ってすぐに券売機がある。ワンコインで温泉に入れるのはうれしい。

内湯には広い浴槽、寝湯、サウナ、バブル湯、壺湯、ブラックシリカ休憩処が。

温泉の香りはしないが塩素臭が若干。お湯の色は透明で、温泉と言われなければわからないだろう。

露天風呂からは、空と景色が少しだけ見える。流れるお湯の音が心地いい。

休憩場所はとても広く、ゆっくり休める。

ごろ寝スポットもあって、座布団があり、皆さんテレビを観ながらゆっくりと。

「北村温泉」→「しんしのつ温泉」→「ふとみ銘泉」→「森林公園温泉」その他

この辺りからさらに温泉が集中していて、私もそろそろ湯あたりでフラフラにもなってきた。

ここからはいちいち温泉に入らずに、サラッと紹介するだけとする。

「北村温泉」は、岩見沢市北村赤川にある温泉ホテルで、日帰り入浴も行なっている。

駐車場の入り口に無料の足湯がある。

浴場は比較的小さいため、浴槽の種類はあまり多くはないが、「岩盤浴」ができる。

温泉は「食塩泉」で、非常に塩分濃度が高い。その濃度は海水にかなり近く、短時間の入浴でも体は十分に温まる。

北村温泉のすぐ近くには、岩見沢温泉」「ほのか」「なごみ」、さらには「北のたまゆら」などの温泉施設がひしめいている。

「しんしのつ温泉」は、石狩郡新篠津村の「しのつ湖」近くにある宿泊温泉施設である。

新しい源泉の掘削を行ない、地下約1600mから汲み上げるようになった湯は、沸かし無しの「源泉掛け流し」。2015年12月に温泉をリニューアルし、日帰り入浴も行っている。

浴場は、比較的小規模で浴槽の数もあまり多くないが、露天風呂は広くて「解放感」があるのが特徴だ。この温泉は、広い緑地が楽しめ、近くに「パークゴルフ」や「テニス」などの運動施設もある。

「ふとみ銘泉」がある石狩郡当別町太美(ふとみ)は、札幌市に隣接するベッドタウン。

「ふとみ銘泉 万葉の湯」は、緑豊かなこのまちに湧く天然温泉で、ここから札幌まではもう車で45分の距離である。

泉質はナトリウム塩化物・炭酸水素塩温泉(弱アルカリ性低 張性低温泉)、湯の色は茶色い。

露天風呂からは、モエレ沼公園のモエレ山が見えるらしい。

「森林公園温泉きよら」は、札幌市厚別区厚別東にある日帰り温泉施設。野幌森林公園「開拓記念館」に近い国道12号線沿いにある。場所は良いが、経営は何度か変わってきた。

この施設の”ウリ”は、植物成分を多く含む「モール温泉」であること。十勝に行かなければ入れないと思いがちなモール温泉だが、札幌でもモール泉に入れるという魅力が大きい。札幌地域では50℃前後の温度で湧きあがっていて、源泉かけ流しで味わうことができる。

モール泉とは、石炭の形成過程における炭化が進んでいない泥炭や亜炭層から源泉をくみ上げている植物起源の有機質を含んだ温泉のこと。いわば「あと数万年経てば石油に代わる温泉」。入浴すると身体の芯からよく温まり、美肌効果が期待できるともいわれている。

昭和の終わり頃までは、道内の十勝川温泉とドイツのバーデン=バーデンの2ヶ所しか世界で確認されていないとされてきたが、近年では日本を含めた各地で確認されており、ここもその一つになる。

これは内湯。

こちらが露天風呂。

ささやかな地方の営みこそ重要

新十津川から札幌まで、廃線となった札沼線沿いを駆け足で温泉巡りしたが、ここに廃業の事実を書いたのは氷山の一角。休業、倒産、廃業に追い込まれた温泉施設はほかにいくつもあって、頼りにしていたインフラの喪失、コロナの爪痕はとても大きいと感じている。

温泉愛好家としてとても残念だし、何より経営者、従業員の方の生活を思えば、本当に気の毒なことである。

私的お気に入り温泉は北海道でもいくつか見つかり始めてはいるが、まだ行っていない温泉地もまだまだあって。

私は、有名な温泉地よりも、あまり人が寄りつかないような「隠れ家的温泉地」のリピーターとなりたいがために全国各地を探し回っており、しかしそうした温泉は「寂れていればいるほど経営危機と背中合わせ」という微妙なギリギリの線に立っているわけで。

北海道に限らず昨今の経済が一部大手企業に偏った回復ではなく、地方に循環していくかについて、本当に懸念している。

晩年の局面に入っていく私などは、「ささやかな発見」と「いいご縁」をいただくために、他の人の評価などの情報を鵜呑みにしたり先入観を持ったりせずに、これからも一つひとつの温泉を巡っていくが、その途中で死んだって全然いいわけで。

しかし、一極化ばかりが進み、株価の上下に一喜一憂するばかりのこの国の経済価値観の中で、相対的に取り残されていく一方の地方の窮状は、それでいいわけはない。

地方再生を目指した石破さんに私は期待していたが、権力闘争の前に引き摺り下ろされて、地方再生の道筋はまた暗闇の中へ。

温泉だけでなく、農業、林業、水産業などの、生きるために欠かせないささやかな営みを黙々と続ける人が、せめてそのささやかなことを続けることができることだけは、切に切に祈るのみである。