「黒板五郎」の名も存在も、みなさんおそらくご存知だろう。

私自身、何度繰り返し見たことか、もうその回数も数えられなくなった、我が国テレビドラマの金字塔「北の国から」の主人公である。

彼はドラマの主人公で実在の人物ではないが、実は「おんな黒板五郎」ともいうべき実在の人物が、同じ北海道にいたことを知って、私は本当に驚いた。

彼女の名は富芽子(1879-1942)。愛称はトメだったらしい。

富芽子は登別(のぼりべつ)で炭などを売って生活の糧を得つつ、倶多楽湖の湖畔に大正の初めから30年以上、3軒の家に孤独に住み続けた。

電気も電話もなく、けもの道を広げたようなアクセスしか叶わなかった時代の、まさに黒板五郎が先にいたような生涯は、孤高の貴婦人の数奇な説話として登別に語り継がれ、「倶多楽湖」という短篇小説としてその実話が残されている。

富芽子が住み続けた倶多楽湖畔

彼女が生きたその舞台は、麓郷の森ではない。

森は森だが、倶多楽湖畔の森である。倶多楽湖(くったらこ)は、登別温泉から四方嶺(しほうれい・549m)をはさんですぐ東の森の中にひっそりとたたずむ小さなカルデラ湖だ。

湖畔を通る道路は、もちろん富芽子が暮らしていた時には細い山道しかなかったが、今は観光道路として、登別温泉に通じている。

湖面標高258 m、湖面積4.70 km2、周囲約8㎞の淡水湖だが、特徴は、あまりといえばあまりに「まんまる」であること。そして、道内天然湖沼のうち、湖面積は18番目ながら、最大水深は148.0 mもあって3番目に深いことだ。

丸いことがわかるように写真を撮るには、湖のそばからでは無理で、この写真は観光当局のホームページから拝借したもの。

登別市と白老町にまたがる火山群(クッタラ火山群)は、約8万年前から4万5千年前までの期間に複数の火口で火砕流を伴う大規模な噴火が繰り返され、約4万年前までの活動によって直径3 kmの円形のカルデラを生じ、このカルデラに水が溜まってできたのが倶多楽湖である。

「倶多楽湖」の語源は、アイヌ語の「クッタルシト(虎杖浜の・湖)」。

標高400~500 m程度の外輪山に囲まれており、最高点は湖東側の窟太郎(クッタラ)山(534 m)である。主だった流入河川や流出河川はない。

水の透明度は常時10~20 m程度あって、2022年8月の透明度は19.3 m。非常に高い透明度が維持されており有機物も少なく、常に湖沼水質の全国ベスト5に入る湖だ。

おんな黒板五郎は札幌生まれ

結婚して中尾富芽子となったが旧姓木藤富芽子(以下トメさん)は、北海道庁の幹部である薩摩出身の父と、同じく薩摩で島津家の名門家老の家柄をもつ母のもとに札幌で生まれた。

世が世なら高貴なご令嬢である。

1879(明治12)年の生まれだが、官営幌内炭鉱が開業し、その石炭輸送のために北海道最初の鉄道が計画されていた頃、札幌の人口がわずか3千人にも満たない時代だった。

のちに札幌市東区になる札幌村には、当時リンゴ園が広がっていったが、その一角で、ひとりの少女が馬に心を奪われていた。兄が拓いたリンゴ園でアイヌの牧夫から乗馬を習い、来る日も来る日も熱中していた少女、それがトメさんだった。

ミッションスクールである北星女学校(現・北星学園女子中学高等学校)から東京の青山学院(現・青山学院大学)に進み、武家の子女としての教養に加えて、西洋の文化や精神をたっぷりと吸収しながら成長していったトメさん。

やがて、鳥取県出身で札幌農学校に学び、北海道の水産界で活躍する5歳上の中尾節蔵と結ばれる。

しかし節蔵の人となりは大らかすぎてマイペースが過ぎ、女性関係も奔放だったことから、その後彼女の人生は、彼との夫唱婦随とほど遠いものとなっていく。

倶多楽湖、登別温泉との縁

トメさんと倶多楽湖との関わりは、1909(明治42)年に始まる。

小樽水産学校(現・小樽水産高校)校長だった夫・節蔵が、安定した職を辞して、倶多楽湖でヒメマス(チップ)の養殖事業に乗り出したのだ。

出資者を共同経営に得て、十和田湖と支笏湖から卵を100万粒単位で取り寄せ、夫婦力を合わせてふ化場の施設を整えていく。

養殖は順調だったが、問題は物流だった。

細い山道を、主な出荷先である登別温泉街に馬に荷を曳かせて運ぶのは容易ではなかった。

さらに節蔵は倶多楽湖で水力発電事業を計画したが、水脈でつながった「地獄谷」に影響が出て温泉が枯れてしまうと、温泉街から猛反発を受けてしまう。

地獄谷に由来する温泉を敵に回して

登別温泉は日本有数の泉質で知られるが、とにかく硫黄の匂いがすごい。

約1万年前の火山活動で形成された地獄谷が源泉の多くを占め、9種類にも及ぶ多様な泉質と豊富な湯量を持っていて「温泉のデパート」の異名をとるが、乳白色の硫黄泉が特に有名だ。

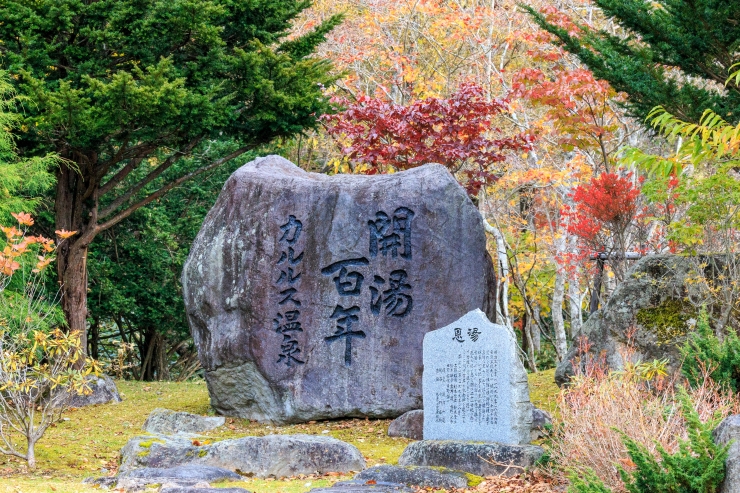

登別温泉は温泉は大きく分けて、この地獄谷に由来する「登別温泉」と、そこから車で15分ほど北上したところにあって「登別の奥座敷」とも呼ばれる「カルルス温泉」がある。

トメさん家族の生計を支える「市場」は、当然ながら前者、地獄谷の方だった。

登別温泉は、江戸時代から地獄谷での硫黄採掘に従事する工夫向けの湯治場として多くの人々を癒してきたが、その後江戸の大工職人・滝本金蔵によって温泉宿や道が整備されたことによって、明治時代には行楽地としての賑わいを見せ始めていたのである。

登別温泉といえば、あちらこちらでは鬼の姿を目にするわけだが、これまた温泉の起源である「地獄谷」に由来する。古来、地獄谷に棲んでいた鬼たちが悪事をはたらき人々を苦しめていたが、これがついに蝦夷の神の怒りにふれて、以後鬼たちは地獄谷の薬湯を護る「湯鬼神(ゆきじん)」として働くことになったという。

登別温泉から8kmほど離れた小さな温泉郷のカルルス温泉のほうは、昔からアイヌの人々に薬湯として知られていた。しかし「カルルス」という名称はアイヌの言葉に由来するのではなく、チェコの有名温泉地カルロヴィ・ヴァリのドイツ語読み「カルルスバード」にちなむという。

さて 話はすっかり登別温泉のことに思い切り逸れてしまったが、そんな登別側との交渉が紛糾する中で、節蔵の共同経営者は危険を感じて去っていったし、節蔵もちょうどそのタイミングで札幌農学校講師の職に請われたので、なんと彼自身が、とっとと湖から去ってしまったのであった。

時代の価値観にまるで縛られなかった女性

しかし、ここからだった。

トメさんの人生がいよいよ本格的に黒板五郎的になっていくのは。

なんと、彼女は、節蔵についていくことはしなかったのである。

夫ができないならば自分がと、養殖事業にのめり込み、1913(大正2)年には子どもたちを連れて倶多楽湖畔に移り住んでしまう。

やがて子どもたちが学齢期を迎えると札幌の夫の元に帰し、トメさんは部下を率いて、夫が集めていた英語の専門書を読み解きながら養殖技術の研鑽に熱中した。

当時の登別ではきわめて珍しい洋装で、温泉街や登別市街への足は愛馬である。

日本は、120年経ってようやく初めて女性の総理大臣が誕生したほど、かなり「遅れた国」。当時は女の務めは家を守り良妻賢母であることと宿命づけられた時代だから、同時代の人々から見ればトメさんは何から何まで、全てにわたってぶっ飛んでいた。

造材事業に転換、「水沼の奥さん」と呼ばれて

ただ、事業の利益はなかなか出ない。

出荷の難しさは改善できなかったし、成長したヒメマスは密漁者たちに狙われはじめた。

そんな状況を憂いて、夫の節蔵は1921(大正10)年、事業の打ち切りを勝手に決めてしまった。皮肉なことにヒメマスはその後自然に増えだし、現在は禁漁制限中だが、毎年6月の解禁日には多くの釣り客を楽しませるまでになっていくのだが。

しかし、ここからがトメさんの真骨頂である。

中尾家は一帯に広大な森をもっていたから、好況にわいて旅館の新築や増築が盛んだった登別温泉街を相手に、今度はなんと木材を伐り出して造材事業に乗り出したのだ。ただ、愛する景観の景観は守り、彼女は湖畔周辺には決して手を入れなかった。

乗馬ズボンに革のブーツ、首にあざやかなバンダナを巻いて樵(きこり)や馬方(馬による輸送人)を指揮するトメさんの姿は、登別の人々にはまるで外国映画のひとコマのように映ったといい、そんな彼女を「水沼の奥さん」と呼ぶようになった。

炭焼きをしながら独り暮らしを続けて

月日は流れ、昭和の初期。

世界恐慌のあおりを受けて、日本は不況の暗雲に入ってしまう。

トメさんの造材業も、たちまち立ち行かなくなった。

土地の人は、さすがの「水沼の奥さん」も今度こそ札幌に帰るだろうと噂した。

しかし彼女は湖から離れない。

1934年、札幌で暮らす夫の中尾節蔵が旅行中に脳溢血で倒れ、世を去っていて、トメさんは所謂未亡人。「帰る」ところも、「帰らねばならない」理由もなかった。

そんな状況でトメさんが打った次の一手は、なんと炭焼きだった。

愛馬にまたがり、今度は炭俵を仔馬につけて温泉街を売り歩く婦人の姿は、登別温泉の名物になっていった。

晩年は手伝いの者も去らせ、小さな平屋を建ててまったくのひとり暮らしを続けた。

子どもたちとの通信はあったが、彼女は実子を頼ることもなく、あくまで孤高の暮らしを求め続けた。

粗食と3軒の家。まさに黒板五郎!

1942(昭和17)年7月、トメさんは63歳で病没する。

病名は、なんと粗食による「急性腸ねん転」であった。

遺言によって、遺骨の半分は長男の手で湖底に沈められたという。

私が、トメさんのことを「おんな黒板五郎」と言うのは、生涯自然を愛し粗食を貫いたこともそうだが、ほかに住む人もいない湖畔に、都合3軒の住まいを建てたから。

まるで黒板五郎ではないか。

最初は夫の節蔵が事業を起こしてから大正末まで住んだベランダとコテージのある洋風建築で、「西洋風の瀟洒なコテージ」だった。

2番目は、マンサード屋根が特徴的な、大きな2階建てだった。

そして3軒目。最後の家は、平屋だった。見事に一人暮らしの理にかなっている。

電気もガスも電話もないのは場所のせいではない、時代もそうだった。

彼女はまさに黒板五郎の大先輩だったが、それにしても彼女はなぜこの湖畔に、たった独りで暮らし続けたのだろうか。

紅葉が始まった倶多楽湖畔でその答えを探そうとしたが、私などにわかろうはずもなかった。

道の駅「230ルスツ」

道の駅「230ルスツ」は、倶多楽湖の北西に30キロほど離れた、留寿都(るすつ)村の秀峰である尻別岳の麓にある。札幌から洞爺湖方面へ向かう重要な幹線道路である国道230号線が留寿都村を貫通することから、その沿道の道の駅であることということで道の駅の名前の一部となっている。

道の駅は、「ルスツは、豊かさのはじまり」をテーマに掲げ、2025年4月にリニューアルオープンしている。

駐車場は広いが、そこそこの車が停まっている。

トイレは施設規模の割にはコンパクト。館内にもトイレがあるので問題ない。

休憩環境としてはとてもいい。景色もよく、とにかく空気がうまい。

特産品、ルスツ野菜の販売、そして指圧がすごい

お土産、加工品販売、飲食コーナーなど、休息場所としてのサービスはとても充実している。

特に野菜類の充実には目を見張る。

これまで以上に深い体験価値を提供するため、「山麓留寿都」としてさらに野菜の価値を見出し、ルスツ野菜が日本全国、そして世界へとより広く届く未来を目指して発信しているのだとか。

野菜推しがすごいといえば、指圧もすごいのがルスツ。

「指圧の心、母心、おせば命の泉わく」の名言で一世を風靡し、吉田茂元首相やマリリン・モンローにも指圧を施したことで有名な浪越徳次郎が少年時代を過ごしたのがここ留寿都村なのだ。

赤い靴公園で拉致問題解決を願う

道の駅から洞爺湖方面に進むと、右手に「赤い靴公園」が見えてくる。童謡「赤い靴」の舞台になったのもルスツだ。

外国人宣教師に預けられ、留寿都村の開拓に挑んだお母さんを思う少女の名は「きみちゃん」。かわいそうだが宣教師に預けられたのはまだマシではないか。北朝鮮に拉致されたままの「めぐみちゃん」こと横田めぐみさんを、女性である高市早苗新総理にはなんとかしてほしい。