津和野の町のすぐ南、かつての石州街道が「野坂峠」を越えて、山口を結んでいる。

「野坂峠越」は、江戸時代、山陰地方の国々を結び、人や物資の往来の動脈として機能してきたその歴史から、近世の交通の歴史を知る上で貴重とされ、街道の遺跡に指定されている。

野坂峠は、僅か1.5 kmの間に、津和野城下町の出口にあたる口屋から関所・茶屋・国境(長州藩との境)といった、江戸時代の街道と附属施設等が凝縮されている区間。城下町と国境の間を極めて近距離で繋ぐ特殊な位置にある区間で、幕末期には津和野藩が長州藩との交渉を行った場所ともなった、歴史的にも重要な役割を果たした峠である。

山陰地域の街道の遺跡としては、ほかに既に指定されていた鳥取県岩美町の蒲生峠越と、野坂峠越と同時に島根県津和野町に残る徳城峠越とがある。

山陰道の歴史

山陰道は、もともと律令によって定められた古代の行政区画を示しつつ、そこを貫いた官道である。

古代の山陰道は、京(藤原京・平城京・平安京)から石見国府に至る主要な街道の一つであり、そこから西に向けては、津和野を通らずに日本海沿岸部を経由して、山陽道につながる陰陽連絡路があった。

中世においては、津和野に吉見氏が城を築くことにより、現在の益田市から津和野町畑迫(はたがさこ)に入り、中世の城下町を経て野坂峠を越え県境を越えて長門・周防に至るルートも山陰道と考えられるようになった。

近世における山陰道は、ほぼルートが把握されており、京の丹波口(又は三条大橋)を起点に西に向かい但馬へ入り、因幡、伯耆(ほうき)、出雲、石見、長門を経て、周防の小郡(おごおり)宿に至る道を言い、途中、石見国では津和野を経由するが、中世のルートとは異なり、徳城峠を越えて南北に貫き、城下町を通って、野坂峠を越え、長門・周防に至っていた。

この近世山陰道は各所で遺構が確認されており、これらのうち鳥取県岩美郡岩美町の蒲生峠越について、平成 17 年(2005)3月に「山陰道蒲生峠越」として史跡に指定された。

そして、津和野町における近世山陰道については、昭和 59 年(1984)に旧日原町が徳城峠越を町指定文化財(史跡)に指定。野坂峠越については、平成 14 年(2002)に県道柿木(かきのき)・津和野停車場線整備に伴い試掘調査を実施した結果、江戸期の石畳、基礎石敷き、石垣、側溝などの存在が明らかになり、当時の道路土木技術が残されていることなどから歴史的・文化的価値が極めて高いと判断され、山陰道野坂峠越と同・徳城峠越は、平成 21 年(2009)2月に「山陰道蒲生峠越・徳城峠越・野坂峠越」として、史跡に追加指定されている。

11歳の森林太郎(鴎外)少年が歩いて越えた峠

野坂峠は高低差が大きく、街道の難所でもあったが、幕末の「津和野百景」にも選ばれており、峠からの景観は当時から有名だったようだ。

国道は津和野の南にある山の中腹をトンネルなどを介してバイパス状に通っているが、旧道は野坂御番所跡辺りで国道と分岐している。

峠は、ほぼこの分岐が目印。野坂峠は、野坂山の東側の鞍部にあり、山口県側からはなだらかな高原状の坂道を登っていくのに対し、津和野側からは急傾斜を登る、そんな「片峠」になっている。

街道幅は約3mで統一されており、地盤が弱い場所などは石垣と石敷きで整備されている。また、湿気が多い場所では、対策としての側溝や横断溝、石製暗渠などの整備された遺構が良好に残っているが、そんな津和野側からは急峻な野坂峠を、明治5年(1872)、当時11歳の少年であった森林太郎(鴎外)は越えて上京している。すごい!

ちなみに、津和野と山口を結ぶ「SLやまぐち」は、流石にこの高低差を走ることは無理で、津和野から西方面の比較的平坦なルートを走っている。

小ぶりだが中身のある道の駅「願成就温泉」

津和野から野坂峠を越えるとすぐ左手に、島根県と山口県の県境(山口側)に、道の駅「願成就温泉」がある。

気になるのはやっぱり「願成就温泉」という縁起の良い名前。

願いたいことは売るほどあるだけに、湯に浸かりながら願掛けをしようと意気込んでやってきたが、 この「願成就温泉」という名称は公募によって決まった名称で、故事に纏わるものではないらしい。

公募で採用された人は、昔、願成就温泉の近くの山に「願成寺」というお寺があったことから提案したそうだ。

いきなり梯子を外されて、がっかりきたが、温泉に入ってみると、この道の駅の温泉、なかなか良かった。 決して派手さは無いが、それがいい。穴場的な道の駅温泉を探して巡っている私にとっては、願ったり叶ったり、まさに「願成就」な温泉だった。

時間がなければ無料で利用できる足湯もあるし、そこになんと、無料の足拭き用のブルーのタオルが置かれていてびっくり。 足湯の快適度、サービスに関しては、これまで巡った道の駅の中で間違いなくナンバーワンだ。

露天風呂から日本庭園が見える

駐車場はなかなかの密度。

トイレに入ったら、鳥が休んでいた。

日陰で鳥が休憩、かわいそうに猛暑でボロボロになってるみたい。

トイレを含め、休憩環境として文句なし!

静御前の像がある。御前様が午後の直射日光で熱中症になられなければいいがw

さて トイレを済ませたところで、まずは温泉へ。

この温泉の泉質は「含弱放射能ナトリウム炭酸水素塩泉」と呼ばれるもの。 関節痛等を緩和する放射能泉(ラドン泉)、疲れを取るナトリウム泉、角質を除去する炭酸水素泉が混ざったような泉質らしい。

効能も多岐に渡るそうだ。

湯の種類は内湯、露天風呂、サウナの3つ。

内湯は39℃位のぬる湯、43℃位の熱湯の2つの浴槽があって、熱めぬるめの使い分けできるのがいい。 露天は岩湯、檜湯、壺湯の3つがあって、露天風呂からはなかなか見事な石庭が見える。

経営側にとっては大問題だが、穴場温泉を狙って巡っている私としては、人が少ないというのは最大の魅力である。

道の駅の利用客数は、コロナ禍前で年間4万5千人。 1日当たりの利用客は123人、営業時間の1時間当たりの利用客は10人前後の計算だ。混雑する週末や夕刻の時間帯を避ければ、大きな湯舟を独り占めできたりもする。今日は駐車場を見ても比較的客数が多かったので諦めていたが、ほんの数人の人たちと、ゆっくり入浴することができた。

特筆すべきは料金だ。

たった520円。JAF会員であれば100円引きの420円と、とびきり安くて驚いた。 混んでなくてゆっくりできる日帰り温泉として、最強のコスパである。

リニューアルされた物産館

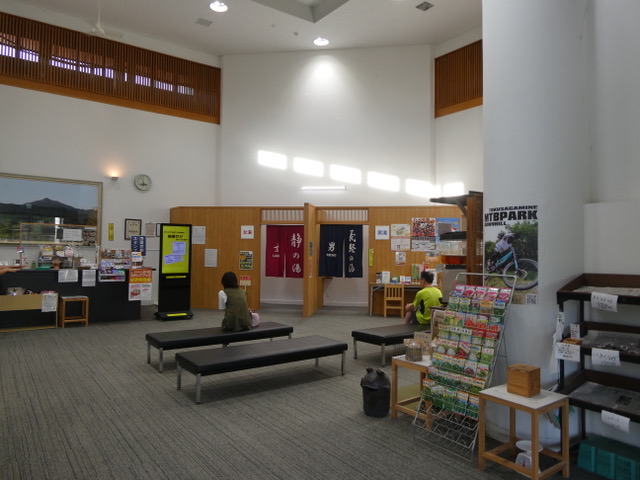

道の駅は、7年前、2018年4月にリニューアルされて、物産館、フードコーナー、観光案内所が同居する新しい建物となったようだ。

物産館では山口県と島根県の両県の特産品が販売されている。 道の駅は一応?山口県に位置しているが、島根県境までは直線距離で僅か150mである。

山口県の特産品では「徳佐りんご」を使った「りんごジュース」「飲むりんご酢」「徳佐りんごジャム」「徳佐片山米」、阿東町の「阿東の甘酒」、萩市の「長萩和牛カレー」「紅白削り蒲鉾」など。

島根県の特産品では津和野銘菓の「源氏巻」「栗ようかん」「栗せんべい」などが人気だ。

レストランは屋内と屋外に

ゆったりと食事を楽しみたいならレストラン「ゆ楽園」、 屋外テラスで軽食を楽しむにはフードコーナー。フードコーナーではラーメン、ホットサンドが選べる。

レストラン「ゆ楽園」では定食、丼物、カレー、麺類などが一通り揃っている。

私は、外があまりに暑いので、館内のレストラン「ゆ楽園」で、お安いもやしラーメンをいただいた。