岡山県総社市。

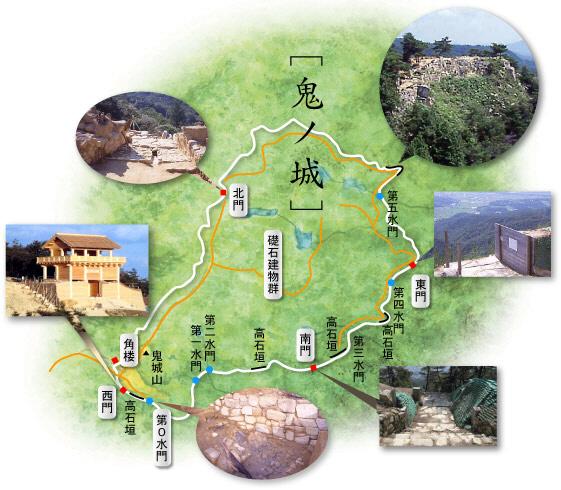

総社平野の北にそびえる標高約400mの鬼城山山頂付近に、謎の?古代山城「鬼ノ城」がある。

鬼ノ城は、『日本書紀』など古代の正規の歴史書にその名がみられないことから築造時期が不明な謎の城だったが、発掘調査成果から7世紀後半に造られた可能性が高くなっている。

後世の文献である鬼ノ城縁起などによると。

「異国の鬼神が吉備国にやって来た。彼は百済の王子で名を温羅(うら)という。彼はやがて備中国の新山に居城を構え、しばしば西国から都へ送る物資を奪ったり、婦女子を掠奪したので、人々は恐れおののいて「鬼ノ城」と呼び、都へ行ってその暴状を訴えた・・・」。

これが、一般に温羅伝承と呼ばれる説話で、地名もこれに由来している。

吉備津彦命に退治された百済の王子:温羅(うら)が住んでいたといわれる「温羅伝説」の発祥の地を訪ねた。

その歴史がいまだ解明されていない謎の山城

岡山県総社市にある「鬼ノ城」は、日本100名城にも選ばれている古代山城。大和朝廷によって国の防衛のために築かれたとされるが。

鬼城山は、すり鉢を伏せたような形の山で、地形は山頂部が高原状となっており、斜面部は急な傾斜地となって「自然の要害」となっている。

急傾斜の細い車道を登ると平坦な高原状の地域に出る。駐車場からは歩いて数分、平野からも見える鬼ノ城の復原櫓がアカマツ林の中に見えてきた。

この山の7合目~8合目にかけては約2.8kmにわたる城壁が鉢巻状に取り巻いている。城壁は、一段一列に並べ置いた列石の上に、土を少しづつ入れてつき固めた版築土塁で、平均幅約7m、推定高は約6mもある。要所には堅固な高い石垣が築かれていて、その威圧感がすごい。

復元された西門から岡山平野を一望

城壁には4つの門が設けられているが、囲まれた城内は比較的平坦で約30ヘクタールと広大で、内部からは建物や倉庫群・水場・のろし台、鍛冶工房などが発見されている。

また4つの谷を含んでいるため、高原から流れ出る流路となる谷部に排水のための水門が6ヶ所に設けられ、この水門は敵兵の侵入を防ぐ構造となっている。

鬼ノ城からは、岡山平野を一望することができる。

築城された時代は海岸平野に今ほどの広さはなく、おそらく海も見えていただろう。

現在は、山裾に節操なくつくられたゴルフ場が目立つ。建設当時にちゃんとした景観アセスメントを行ったのか、甚だ疑問だ。

そのことはとても残念だが、それでも復元された西門から望む風景は素晴らしい。

水曜日に行ったのに、道の駅は「かよう」だった

鬼ノ城からは10数キロ北、「道の駅 かよう」は岡山自動車道の賀陽ICから国道484号線を北東に2km、岡山県の旧賀陽町(現吉備中央町)にある。

訪れたのは水曜日であったが、道の駅の名前は「かよう」だったw

旧賀陽町は、吉備高原と呼ばれる標高300m~700mの台地にあって、夏でも冷涼な気候からブルーベリーの栽培が盛んなところだ。

駐車場は、平日だがそこそこの台数の車が。

トイレは綺麗に清掃していただいており、気持ちよく使わせていただいた。

休憩環境としては申し分ない。

施設内外に、たくさんの休憩スペースが設けられている。

「かよう」なのに「水車」も回ってw。くどい?

道の駅の施設は、物産館、農作物直売所、レストラン、フードコーナー、そしてコンビニエンスストア。

特に2021年に開業したコンビニエンスストアは地域住民にとっては待望の施設で、地域の利便性が格段に向上したという。

物産館には、町の特産品であるブルーベリーの粒やブルーベリー関連商品が数多く並ぶ。

ブルーベリーそのもののほか、冷凍ブルーベリー、ブルーベリージュース、ブルーベリージャム、ブルーベリーソース等が販売されている。

他の農産物の販売も充実していて、たくさんの野菜や果物、さらには地元ブランド豚「六白豚」の豚肉、吉備高原コシヒカリなどがズラリと並ぶ。

鯖寿司、焼き鯖寿司などのテイクアウト可能な総菜、吉備高原コシヒカリを使ったポン菓子も美味しそうだ。

道の駅レストランでは水曜に食べても「かよう御膳」と、長渕剛の醜態とは関係ないが「ぶっかけうどん」が人気だ。

私はぶっかけうどんを注文したが、長渕剛の一昨年のツアーで妻の志穂美悦子がスタッフらにうどんを振る舞った際、長渕お気に入りの小豆島から取り寄せたこだわりの麺ではなく一般的な冷凍うどんだったため長渕が激怒。うどんをひっくり返し、汁が体にかかった志穂美が長渕の手に噛みついて反撃したという醜態を思い出した。

長渕は噛まれた手を振り翳し『この手でお前たちを食わせているんだ!』と激高したというが、意味なく突っ張っているだけで中身は実に「小さな男」である。

あ、ここの「ぶっかけうどん」は、「なかなかよろし」。