本日3月14日、参議院予算委員会で、共産党の吉良よし子氏が、大学の入学金と学費値上げについて懸命に質問していた。

声を張り上げ一生懸命なのはいいのだが、大変勉強不足で、現在の入学金金額の高い安いなど、極めて表層的な事象に囚われた残念な時間だった。

この国の教育にとんでもなく金がかかるようになったのはなぜか、そこのところをもっと勉強しなければ話にならない。まさか吉良さん、あなたの共産党の大先輩・蜷川虎三の政策の裏側で「塾」と「中高一貫私学」と「私立大学」が癒着し、教育にとんでもない金がかかる仕組みがここ70年で完成した。そのぐらいのことは知ってほしいよ。

東大合格者の親の平均年収が1000万円なんてとんでもない事態、私学助成金が塾に環流しているなんて構造的大問題に、国会議員やっててなぜ目がいかない?

そういう「教育費バブル」の歴史的考察すらできずに、国会議員をやる資格は本当はないよ。

でも吉良さん。

あなたは一生懸命だし、今日答弁に立った文科大臣よりはマシだったので教えてあげよう。

富裕層の親と中高一貫私立と塾の大三角

公教育の破壊は、終戦から5年経った1950年に始まった。

大いなる破壊が急速に進んだのは京都だった。

京都にとっての1950年のビッグニュースは、京都府知事に蜷川虎三、京都市長に高山義三が、どちらも社会党、共産党両党を含む民主戦線に推されてそれぞれ初当選を果たし、府、市ともに革新系の地方自治が誕生したということに尽きるだろう。

「十五の春は泣かせない」

吉良さん、耳にしたことぐらいはあるだろうか。

共産党・社会党を与党につけて、1950年から、京都府知事を7期28年にも渡って務めた、異彩の革新知事、あなたの大先輩にあたる故・蜷川虎三氏の教育スローガンだった。

やがて彼の教育政策の裏をかいて大儲けした怪物が京都に現れ、そして彼に続いて教育を食い物にする「中学受験塾」が雨後の筍のように出現する。そして。

それらの塾が所謂「富裕層のアホ親ども」に支えられてアホほど儲け、塾は中高一貫私学との癒着をどんどん進め、教育に金がかかることを当たり前にしていくのだ。

これを私は、「富裕層の親」と「中高一貫私学」と「塾」の、教育を食い物にした「大三角」と呼んでいる。

そして。

そんな「大三角」の構図が全国的に確立してしまうと、塾と癒着した私立中高一貫校の一流大学合格実績がかつての公立トップ高校を凌駕するようになる。

結果、所得が低く塾にやれない家庭の子は、偏差値の高い大学にどんどん入りにくくなっていった。

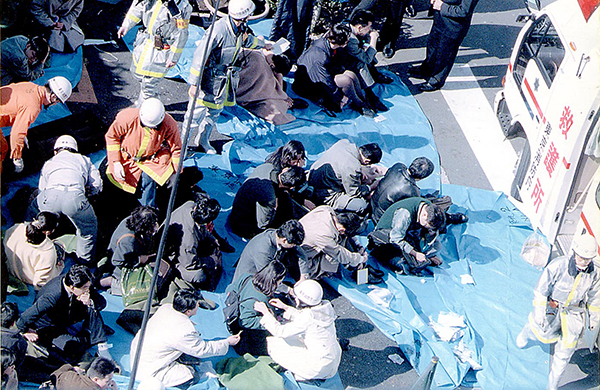

そして、そうした傾向がどんどん進んだ結果、1995年の春、塾で受験に楽々パスするノウハウを身につけとびきりの理系エリートとなった30歳前後の若者たちが「地下鉄サリン事件」を起こし、13人が死刑に処されたのだった。(冒頭の写真は、事件翌月の4月に刺殺された教団No.2の村井秀夫)

「十五の春は泣かせない」

そう、十五の春とは高校受験のことで、蜷川は、公立高校の門戸を広げて、誰でもが高等教育を受けられることを目指したのである。今でこそ教育関係者から「教育平等の理念」とセットで語られる話だが、実際はもっと奥の深い展開を見せる。

この頃は、戦後間もないわけで、世の中は貧しく、現在ように高校進学率も高くなかった。そのような社会情勢の中で、若者が高等教育を受ける機会を増やそうというのが、この施策の基本路線であった。

ただ、この施策がもっとスゴイところは、それが目的ではないところにあった。

高校で若者を学ばせることで、3年後、高等教育を受けた若者を社会に多く送り出すことができる。つまり、その求める結果は、高い教育を受けた労働者の増加だった。このことによって、地場産業と地域経済の育成を図り、ひいては国力の向上を目指すという、長期的展望に立った高度な社会的施策だったのである。

この施策により、「公立高校の均質化」が図られていく。

当時の大学進学率は、10%少々。高校レベルの教育の底上げこそが、その当時の最大の課題だったから、社会的施策としての誤りはなかったと言える。大学全入時代の現在とは、社会情勢がまったく違うわけだから。

富裕層の親たちの心理に目をつけた男

ただ、京都府で有名大学への進学を目指す若者、というより有名大学に進学させたい富裕層の親たちは、公立高校への進学を良しとせず、有名大学への合格を標榜する私立高校への進学を模索し始める。

そこに、一人の怪人物が現れた。

その男こそは、私が足掛け17年もお世話になっていたクライアントの創業者である。

彼は毎日、京都市でも裕福な人間が住む中京区、上京区内を歩き回っていた。片手には、「優調」による京都市小学生の生徒会長や学級長などのリストがあった。

「優調」とは、彼が部下にさせていた「成績優秀者調査」で、彼が手にしていたのはまさしく京都市の小学生の成績優秀者リストであり、その住所録であった。

金儲けが大好きだった彼は、そのリストに乗っている家々を、片っ端から訪ねて歩いた。

富裕層の親たちをカモにした手口

「こんな教育システムでは、たちまち国は滅びますよ!」

彼は蜷川府政の副作用として起こった、一部富裕層の教育熱とその不満にまんまとつけこんで亡国論をぶち上げ、「国を救うのは教育しかない」と、京都の総合選抜制に不安を持った親たちを焚きつけた。

いや、脅迫していたに近い。

彼自身の息子は逆立ちしても京都大学に入れない、どちらかというとどうしようもない成績だったし、同志社中学すら行けない成績のところを無理やり押し込んだけれど、どうしようもない不出来な子で、同志社中学の中でもいろいろ問題を起こしていた。

そんなことをそっちのけ、いわゆる棚上げして、彼は毎年、小学校、中学校の、学級長をしているような優秀な子どもたちの名簿をせっせと作り、その家庭をかたっぱしから訪問して歩いたのである。

「おたくのお子さんは優秀だそうですね。」

「うちの塾に入れてあげます。明日からきなさい。」

親たちはちょろかった。彼がちょっと褒めたらイチコロだった。

「ああ、うちの子は選ばれたんだ」と。

「うちの子はエリートなんだ」と。

「京都大学に入れるんだ」と。

小鼻を膨らませて、涙を流さんばかりだった。

頭は良いが反抗的な子には、

「なんだ、その態度は、それがお母さんに対する態度か!」

「明日からうちに来なさい。鍛え直してやろう!」

親の前でどやしつけるといった、わざとらしいパフォーマンスも見せた。

「洛星」と「洛南」から京都大学へ

彼がカモの子を集めて、カモから月謝を搾り取った後に送り込む先は、大きく二つあった。

一つ目の送り込み先は、医者や弁護士などのご子息が主な対象で、お上品な中高一貫教育で京都大学への進学者数を毎年堅持する、キリスト教系の洛星中学だった。

もう一つは、京都大学だけでなく東大への合格者数を飛躍的に伸ばしていた、仏教系の洛南中学、そして高校である(高校から入る枠も当時はあった)。

この2つの私学が彼にとって「おいしい受け入れ先」の双璧であった。

両校に合格できないレベルのカモの子は、同志社や立命館、金持ちなら誰でも行けるような私立中学校や高校が、京都市内にはいくらでもあったから、そこに送り込めばよかった。

カモの子を受け入れる先の心配などは、まったくする必要がない、そんな彼の目には、「優調」リストの親はカモにしか見えなかっただろう。何せもともと優秀な成績の頭の良い子の家を訪ねて行って、塾せいを片っ端からかき集めるわけだから、受験の結果も当然良いのは当たり前である。

送り込めば送り込むだけ、生徒が確保できて嬉しい私学とも癒着できていく。

彼には、蜷川虎三の「教育政策」のもと、「金儲け」の千載一遇のチャンスが訪れていた。マーケティングのSWOT分析で言えば、「彼の商売」は以下のような状態であった。

強み 彼の圧倒的営業力(カモの親子をセットで飲み込む力)

弱み 彼自身の子が不出来であったこと

機会 総合選抜制と、手段を選ばず我が子を京大に行かせたい親のエゴ

脅威 美味しい自分の縄張りを狙う競合他社の出現

洗脳パワーは麻原並み

金儲けの手口は巧妙そのもの、完璧だった。

軍隊方式を取り入れ、「カツ入れ」と称し、尻を叩く制裁を導入した。

この、竹刀やムチでの「けつ叩き」も、子どもを品行方正にもしてくれる愛の鞭として、彼に洗脳されていた当時の塾生の親たちは喜んだ。

鞭だけではダメ、ちゃんと飴も用意した。成績上位者を華々しく褒め称え、合格者の受験体験を本にまとめ、それを受験の記念品とし、新しい熟成獲得の際、「あなたのお子さんもこうなります」という営業ツールに使いまくった。

やりたい放題、稼ぎたい放題だった。

毎夜毎夜、朝まで集めた月謝の計算に明け暮れた。

彼の塾は、子どもたちを親ごと食い物にして、どんどん巨大化した。

北は北大路から南は伏見丹波橋、東は山科から西は桂。

京都市の、子どもがたくさんいる主だった街に、教室という名の「生簀」をせっせとつくっていった。

授業には定年退職した校長たちを再就職で雇用し、なんとかなっていたが、どんどん高齢化が進むと流石に教務力は衰えていく。そして、自塾から一流中学への合格者数が思うような数に達しなければ、その学校に足を運び、「追加合格を出せ」と迫った。

「オタクの学校とうちは、共存共栄しましょうよ。」

親だけでなく、学校側まで。彼の洗脳力は、のちに社会を震撼させるオウム真理教の教祖・麻原彰晃にも匹敵し、また同質のものを私は感じている。

オウム真理教などカルトに多くのエリートが入信

彼のこうした「金儲け」は、他の地域で追随するものも現れた。

とにかく「親心」を食い物にしたらアホみたいに儲かるのである。

首都圏で名門とされる中学受験塾には、サピックス(SAPIX)、四谷大塚、日能研、早稲田アカデミーなどがあるが、希学園、浜学園、馬渕教室、ティエラコムなど、数えきれない塾が「私立中高一貫校」への合格実績を、大阪など公立高校が強い地域は地域トップの高校合格実績を競った。

灘中、灘高に多くの生徒を送り込む浜学園の授業では

「お前ら、芦屋の別荘、豪邸に住みたいか?

大金持ちになって、高級会社に乗って、キレイな奥さんと何一つ不自由のない生活がしたいか?したいなら、今、頑張れ!今お前たちはそれを勝ち取るための戦場にいる、常在戦場だ!」

こうして、中学受験に合格した瞬間、12歳にして「やった、これで人生勝ち組や!」と叫ぶような人間、そういう価値観を親から塾から刷り込まれた人間が、大量に生産された。

公教育がダメなせいにして稼ぐ「塾」は、要するに教育を食い物にして、子どもたちの精神的発達を阻害し続けた。

そして「頭が良い」「高得点を取るのが上手い」だけで、人間的成長機会が著しく乏しい思春期を過ごした子どもが、引き続き有名大学合格を売り物にする中高一貫教育を受けて著名な大学へと大量に送り込まれていった結果、何が起こったか。

オウム真理教などカルトに入信する多くのエリートが出現したのだ。

たまたまではない。

塾による高得点術に長けた子の大量生産は、カルトにやられる高学歴者増加との相関関係が歴然と存在していた。

地下鉄サリン事件の衝撃

1995年3月20日、地下鉄サリン事件が起こった。

渋谷のマンションの一室から、5台の車に分乗して実行役を担当路線の駅に送り、そこから乗り込んだ地下鉄車輛内にサリンを散布して下車。送迎車は降車駅に先回りして彼らをピックアップすると、再び渋谷に戻る。

標的は霞ケ関。同駅を通る3路線上下5方面。散布方法は、新聞紙に包んだサリン入りポリエチレン袋を車床に落とし、尖った傘の先で突いて漏出させると同時に降車するという、単純なものだった。

これが各路線で同時多発的に実行されて、1995年3月20日の東京の朝は、大混乱に陥ったのだ。

警視庁はオウム真理教に対する強制捜査を実施し、やがて教団の犯した事件に関与したとされる信者が次々と逮捕された。地下鉄サリン事件の逮捕者は40人近くに及んだが、その時、実際に地下鉄に乗り込んでサリンを撒いた実行犯に理科系の高学歴者のあまりに多かったことに、私は驚きを禁じ得なかった。

林郁夫は慶応大学を卒業した心臓外科医であったし、また、日比谷線東武動物公園方面往きを担当した豊田亨は東京大学理学部を、丸ノ内線荻窪方面往きを担当した廣瀬健一は早稲田大学理工学部の応用物理学科を首席で卒業していた。

そして、彼ら理系のエリートたちを率いていたのは、村井秀夫だった。彼は私と同い年で、生きていれば66歳、オウム真理教最高幹部、麻原に次ぐナンバー2だった彼は大阪府吹田市出身で千里高校から大阪大学大学院理学研究科修士了。教団の科学技術省大臣で科学技術部門最高幹部と見られていたし、理系エリートを組織化したキーパーソンだったが、1995年4月25日に刺殺され、死人に口なしとなった。

「理系で論理的だからこそ……」

「論理的思考能力が高いはずの彼らが、“空中浮揚”なんてものをなぜ信じるのか?」多くの人がこんな疑問を抱き、当時議論の対象にもなったものである。

しかし私は、「理系だからこそハマった」「塾でエリートに仕立てられたからこそこうなった」という見方をしている。

そこにあるのは、論理だけで世界を理解しようとする危うさである。

「なぜ理系で論理的な彼らが……」ではなく、むしろ「理系で論理的だからこそ……」と理解するべきなのだ。オウムが理系の学生をとくに狙って勧誘したという背景もあるが、多くの理系の学生が教団に導かれていったのには、それなりの理由があるのだ。

理系の学問は参入障壁が高いものの、一度そこを乗り越えれば途端に面白くなり、知的刺激が高まっていく。無我夢中でペンを走らせ数式を解いていくと、極めてシンプルな原理原則から複雑な現象が説明できることがわかり、どんどんのめり込んでいく学生も多い。

古典物理学における力学などは、究極的には3つの原則(ニュートンの運動法則)から数学を駆使することですべての法則を導くことができ、複雑な自然のありようが説明され、しかも実験により実証されていくと言う。私などには到底わからないが、こうしたシンプルさと美しさ故に、自然科学のすごさを過信してしまうどころか、神の姿を見る人さえいるというではないか。

しかし、それだけ美しく表現できる範囲は、残念ながら非常に限られてもいる。

しかも、その限られた世界でさえ、得られるものは仮説でしかない。

一方で、世の中では完全に論理で説明はできなくても「~すべき」「~してはいけない」というものがたくさんあり。「人を殺してはいけない」などはその代表例だ。なぜ人を殺してはいけないのか、を論理で完璧に説明することは、実際に誰もできていない。

自然科学が説明できる範囲の狭さにつけこむカルト

それらは価値観に関わることで、「規範論」のジャンルの問題だ。こちらは理系の論理ではなく、伝統や文化、慣習などに基づいている。それ故に、規範論は論理性・実証性に圧倒的に劣るのに、自然科学では決して説明できない範囲についてさも真実であるかのように語られる。

このような規範論を無視して、理系的な論理だけをもとに世界や人生を考えるのは極めて危険なのことなのだ。だから中学受験、高校受験の、人間として最も多感な時期を、規範論不在で過ごすことのいかに危険かを指摘し続けている。

世界や人生はとてつもなく広大である一方、自然科学が説明できる範囲は非常に狭いのだ。自然科学的な見方に偏重して考えれば考えるほど「なにが正しくて、自分は何をすべきかがわからない」という空白地帯が広がることはとても自然なことなのだ。

そんなとき、カルトがやってくる。

空白を埋められず苦悶する理系エリートの彼らに対し、救いの手を差し伸べるのである。

実行犯たちは最高位クラスの幹部だった

しかし、それにしても。

いったい、どうして理科系の高学歴者が、麻原彰晃という男にのめり込んでいったのだろうか。彼の説く世界の、どこに彼らを魅了するものがあったのだろうか。

それに、理科系のエリートともなれば、教団組織の中でも上層部に位置する幹部クラスだった。宗教的なステージも高いとされていた。それが、組織犯罪の「実行役」として現場で直接手を染める。彼らが「実行犯」となったことは、私にとって次に考え難いことだった。

例えば暴力団の犯罪は、幹部は指示は出しても直接手を下すことはない。抗争事件にしても、鉄砲玉とか兵隊と呼ばれる、いわば下っ端が事件を起こして、上層部には手が回らないように組織防衛を張る。

ところが、彼らはそうではなかった。地下鉄サリン事件の「自首」が認められた林郁夫も、最初に自白した時には取り調べの警察官でさえ彼の自白を信じられなかったと、法廷で証言している。まさか、エリート医師で「治療省大臣」と呼ばれた教団の幹部に、そんなことをさせるとは思えなかったからだ。

彼らに著しく欠落していたのは「不真面目」であること

逆に、私が妙に納得できたのは、さまざまな本に共通に書かれている「(東京大学理学部で天才と言われた豊田亨を除いて)法廷で彼ら理系エリートたちは実によくしゃべった」ということだった。

もちろんおしゃべりという意味ではない。死刑相当事犯の裁判だけに、彼らにはそれぞれ3人以上の弁護人が就いていたが、彼らの質問に対しても、麻原以外の彼らは皆、実直に自分のことを語ったと言う。麻原や他の共犯者の公判に証人として呼び出されても、臆することなく、事件の全てを語っていったとも言われる。

同じ事件の内容を繰り返し証言するにしても、ぶれることなく、あるいは当時の心境を聞かれても、取り乱したりすることもなく、粛々と理路整然と説明していったと言うのだ。それでいて、必要以上のことは口にしなかった。

「ああ、なるほど」と私は思った。

一言でいえば、彼らは皆素直、真面目そのものなのだ。

親に言われるまま塾に言われるまま中学受験し、中高一貫校では先生に言われるまま勉学に励んで超一流と言われる大学に現役で合格する、そんな、ある意味素直すぎる若者だったのだ。

だからこそ、麻原ごときに、「やれ」と言われるまま「実行」してしまったのだろう。

実行犯の一人で、死刑判決を受けた廣瀬は、法廷でこう呟いた。

「無常を感じる」と。

「高校3年にあたり、進路を決めるのにいろいろ考えることがありました」

それが宗教に結び付いたのだと、彼は付け加えた。

「当時、無常観というものを持って、それが宗教の分野かと思った、ということです」

2018年7月26日、彼の死刑が執行された。

死刑に処されるその瞬間、彼はやはり、無常を感じたのだろうか。

「非常に限られた科学の範囲を広げよう」

私は、オウム真理教の幹部が出演した『朝まで生テレビ!』(テレビ朝日)を録画して、以降、繰り返し視聴した。

ちょうど、私がリクルートを退職した1991年9月にあった生放送で、オウムからは麻原彰晃(中央)、上祐史浩(右)、村井秀夫(左)、杉浦実が出演し、「激論 宗教と若者」と言うタイトルでの、まさに朝までの激論、その番組は大抵見ていたが、おそらく番組史上最もインパクトのある内容だった。

後に「ああ言えば上祐」という彼の弁と麻原の宗教者然とした話し方は、パネラーたちを圧倒する場面も多く、事実、田原総一朗が著した『連合赤軍とオウム』(集英社)には、番組終了後にパネラーたちが「麻原は本物だ」と口にしていたことが書かれている。

廣瀬が死刑判決を受けた時につぶやいた「無常感」については、その番組で村井秀夫が繰り返していた「非常に限られた科学の範囲を広げたい」と言う彼独自の主張が思い出される。

阪大理学部物理学科にダントツで合格し、同大学院の試験もまたトップ合格した村井秀夫の、この発言こそは、オウム真理教が理系エリートを自在に取り込んでいった「トーク」だったに違いなかった。

番組出演時彼は32歳、教団ナンバー2の立場にあって「非常に限られた科学の範囲を広げよう」と多くの理系エリートに語りかけ、共感を得て教団に取り込んでいったと思われる。

なす術なく死にゆく患者、自分が生きる意味、到達しない真理といった大きな問題に対し、科学が無力であると痛感した信者たちの様子は、夥しい数のオウム関連本に書かれている。

彼らが抱えた問題は、科学が記述できる範囲から明らかに外れており、たとえありったけの時間・労力を科学に注ぎ込んでも一向に解決しないどころか、むしろ虚しさを蓄積することになりかねないものだった。

その虚しさを世俗に感じた彼らだからこそ、現世否定的な超越世界を「オウム真理教」に求めたのではなかったか。

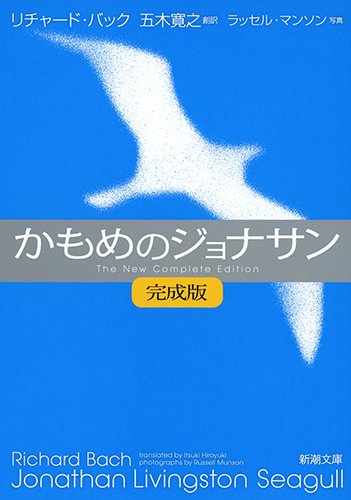

村井秀夫が愛読し、「ぼくの心境はこの本に書いてある」として村井から母の手に渡されたのは『かもめのジョナサン』(リチャード・バック著)だった。

世俗的な価値観を投げ捨て、よりよき生のあり様を追求しようとした村井だったが、豊かさの追求が自明の目的だった時代を生きた母には、息子の生き方の理解は困難だったろう。

金儲けの手段として「塾」を経営する者の責任とは

村井の母が生きた時代の日本には、多くの人が共有できる大きな物語があった。まず高度経済成長期にはテレビ・洗濯機・冷蔵庫の3種の神器の所有を目指して懸命に働き、より良き生活のため直進的に発展していくストーリーがあった。労働の意味や訪れる困難は、この物語を前に進めるためだと理由付けができていた。一所懸命働けば、その分、給料を得ることができる、組織の中で出世すれば給料は増える、その結果、生活は豊かになっていく、という極めて単純なストーリーだった。

ところが、そんな物語は、もはやどこにもない。

物語を信じることで得られたメリットが消え不安定になった若者たちは、「世界観」や「働く目的」を求め苦悶する。

多くの若者は、激烈な競争社会に放り込まれる経験もしない代わりに、かつてのような単純で大きな物語を見つけることもできない。

「オウム真理教」とは、そんな虚しい世俗に見切りをつけ、現世を超越した精神世界に物語をつくることで「生きる意味」を探るという手法をとった。

そして、自分では解決できない多くの悩める若者たちを取り込んだ。

そして、そういう集団が過激化し、最終的に「地下鉄サリン事件」などを起こしたのだった。

1950年台に産声を上げた「塾産業」は、頭は良くても大いにさまよえる若者たちを今も大量生産し続けているが、少子化の波は、もう、彼らを後押ししない。

(つづく)

この連載は、昭和を30年、平成を30年、そして令和をまだ生きている「神生 六(本名:越生康之)」の人生の記録であり、遺言として残すものでもある。