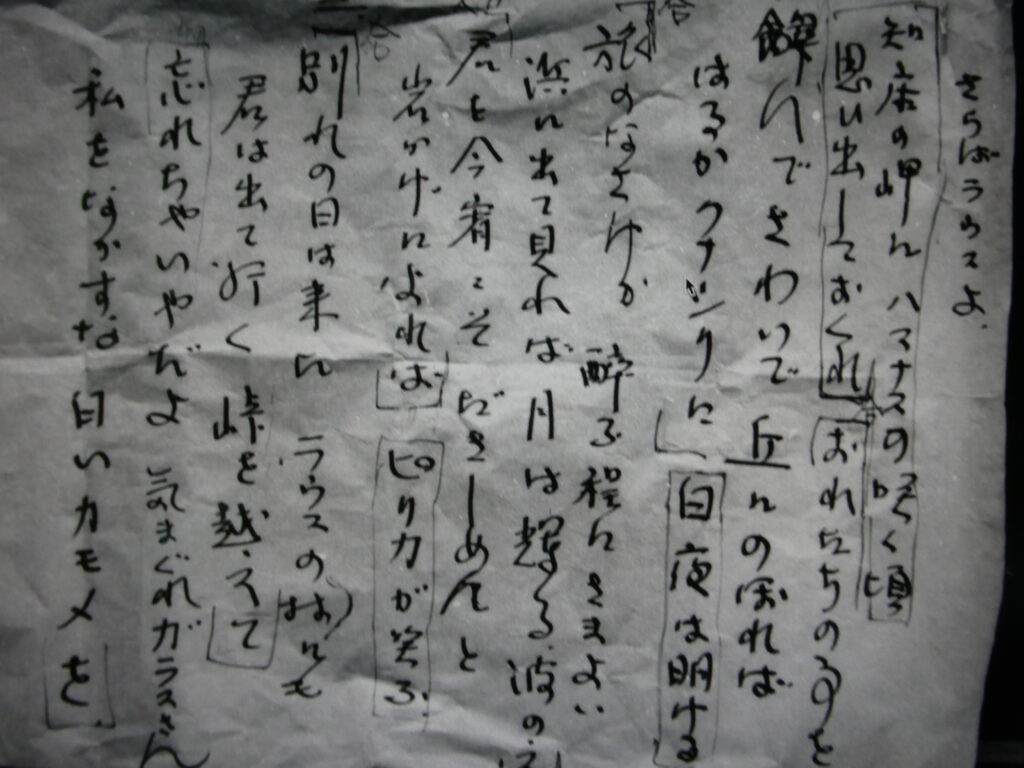

知床の岬に はまなすの咲くころ

思い出しておくれ 俺たちの事を

飲んで騒いで 丘にのぼれば

はるかクナシリに 白夜は明ける

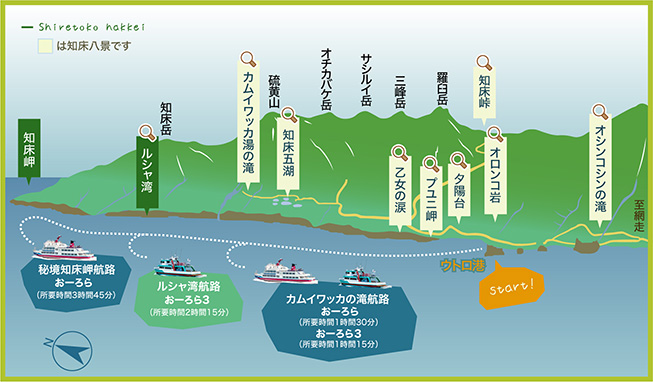

この歌の舞台「知床岬」には、ご存知の通り余程の探検上手でない限りは海からアプローチするしかない。

私は過去2度にわたって、天候不良で観光船が欠航。その度に知床岬を諦めて旅を終え、泣く泣く自宅に帰っていた。

断崖の木々も少しずつ渋みを帯び、秋の気配が感じられるようになってくると波が立ちやすい季節となり、沖合に出られない日が続く。特にあの観光船事故があってからは、欠航の決定は非常に多い。

そんな中、あいにく爆弾低気圧の通過で数日欠航したが今回は諦めず、知床での夏季運航も残り1か月ほどとなったタイミングで、ついに観光船「おーろら」に乗り込んで知床岬に向かった。

この歌を歌い始めてからほぼ60年。

ずっと行ってみたかった知床岬だが、岬の景観よりも、そこから見えた「はるかクナシリ」が、あまりにも近く大きく、もっともインパクトが大きかった。

永遠の名曲「知床旅情」誕生の背景にあったもう一つの悲劇

2022年の春に知床観光船の事故があって、私もこの3年ほどは知床観光を自粛して、カラオケで知床旅情を歌っていたわけだが、皆さんは過去にもう一つ悲しい大事故があり、実はその事故が知床旅情という名曲が生まれるきっかけとなったことをご存知だろうか。

その大事故とは、なんと80人を超える死者・行方不明者が出た知床半島・羅臼での漁船の遭難事故。私が生まれた翌年1959年、つまり66年前に起こった。

悲劇は、当時東西冷戦の真っ只中、「鉄のカーテン」の時代。先の大戦で不法に北方4島を占拠されたゆえに起こった事故であり悲劇だった。

「鉄のカーテン」とは、イギリスの元首相チャーチルが1946年の演説で使った言葉。

第二次世界大戦後、欧米の資本主義各国とソ連およびその衛星国との間に存在した、物理的な障壁ではない政治的・思想的な分断のことを、ソ連圏の秘密主義や閉鎖性を風刺しつつチャーチルはこう表現したが、日本も当然、北方領土を不法に占拠したソ連との関係は最悪だった。

クナシリに逃げる選択肢を奪われたことで悲劇は起こった

「風が吹いたらクナシリ(国後島)に逃げろ」

これが、知床・羅臼の漁師たちの常識だった。

強烈な風が吹いて海が荒れる中、ソ連に奪われたクナシリには向かわず羅臼港に帰ろうとして、漁船は事故に遭った。

船は、クナシリに逃げてソ連に拿捕されることを恐れたのだった。クナシリに逃げれば命は助かったであろうに。

この悲劇を受けて森繁久弥(2009年、96歳で死去)は大いに憤慨する。

彼は、真冬の知床半島で漁師が集まる「番屋」に暮らす老人を描いた映画「地の涯(はて)に生きるもの」を、私財をはたいて自主制作。映画で、1959年4月6日に起きたこの海難事故を描いたのだった。

森繁久弥が言葉を詰まらせて何度もNGになったシーンがある。

それは、海から戻らぬ漁師たちの名を岸壁で家族が叫ぶ場面。

主人公を演じていた森繁も、息子の名を呼ぶはずが、どうしても声にならなかった。

地元の人へのお礼に即興で歌ったのが最初

映画「地の涯に生きるもの」は、事故の翌年、1960年に北海道・知床で撮影されたの映画制作期間、地元民の惜しみない協力に感激した森繁が、そのロケの置き土産として作詞作曲したのが「知床旅情」だった。

数カ月に及んだロケを終え、協力してくれた地元の人々へのお礼としてつくった歌だった。

「知床の岬に はまなすの咲くころ…」で始まり、結びでは「忘れちゃいやだよ 気まぐれカラスさん 私を泣かすな 白いかもめを…」と別れを惜しむ。

羅臼に滞在していた森繁が、ロケの最終日に即興で歌ったのだ。当初は別れにふさわしく「さらば羅臼よ」という曲名だった。

曲のほうは、森繁の作曲というより、地元で古くから歌われていた曲を『オホーツクの舟歌』にアレンジした、つまり替え歌に近いものだった。曲の出だしは「春は名のみの」という『早春賦』に似ているし、その『早春賦』自体がモーツアルトの『春への憧れ』に似ているといわれていて、のちにいろいろパクリだとか騒がれたこともあった。

後に「しれとこ旅情」としてレコーディングされたが当時は大きなヒットにはならず、日本中に知られるようになったのは1970年に加藤登紀子がカバーしてからであった。

読み方も意味も。間違ってもヒットすれば勝ち!

即興で、しかもほぼ替え歌。

だから、メロディのパクリ問題だけでなく、歌詞にもツッコミどころが満載なのだ。

まず一番。北海道、クナシリでもあり得ない「白夜は明ける」という部分がおかしい。

「白夜」というのはもっと北極に近いところで生じる気象現象であって、もちろん北海道に「白夜」はない。また、本当の「白夜」であれば太陽は沈まないのだから、「明ける」こともない。

あまりに名曲として独り歩きしたため、そんなツッコミどころが満載の歌詞でも、そのままになってしまったが、これは森繁が「クナシリは白夜があるほど北に大きく広がっているのだ」「それほどクナシリは大きいのだ」という主張の表れなのだと擁護したい。

ただ、「はくや」と読むのが正解なのに、森繁は「びゃくや」と読んでしまった。そしてそのまま「知床旅情」が流行しちゃったものだから、いつしか「びゃくや」が一般的な読みとなってしまったというのは実は本当らしい。実際、今の国語辞典には「びゃくや」と表記されている。

さらに二番の歌詞にある「ピリカ」とは、羅臼では「ホッケの幼魚」という意味である。

森繁はその可愛らしい響きからであろうか、アイヌメノコ(若い女性)と誤解して歌詞を書いた。そのためこれまた、現在では「美しい女性」という意味でも通じるようになってしまった。

さらに三番の「ラウスの村」を、「知床の村」と歌うバージョンも存在する。タイトルが「知床旅情」なのだからそれもあるあるなのだろうが、原詩は「ラウス」。これについてもいろいろツッコミが入った結果、現在の歌詞の表記では「知床」と書いて「ラウス」と読ませるようになったようだ。

観光船「おーろら」に揺られて知床岬へ

前置きはこのぐらいにして、さて 知床岬への船旅である。

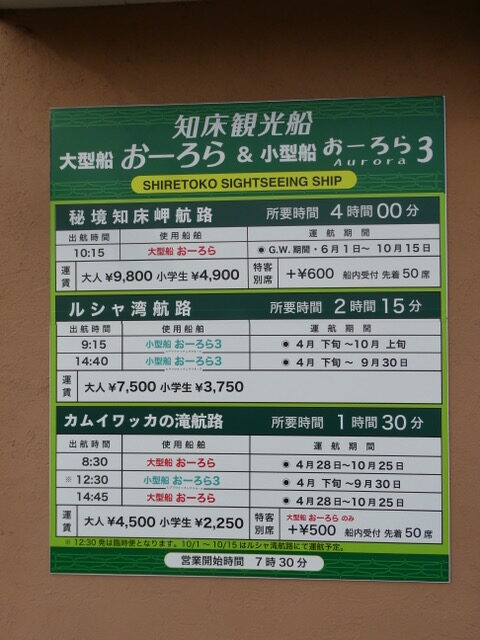

私が乗ったのは、もちろん知床岬まで到達しないと意味がないので、往復4時間かけて岬まで行って折り返す「秘境知床岬航路」、これっきゃないのである。

まず、私的目的地である知床岬から見えるクナシリ(国後島)があまりにも大きいことに驚いた、それがもっとも強烈な印象だ。

右手前の向こうにクナシリが見える。羅臼から見るより、さらに大きく見える!

森繁久弥が「丘」にのぼって「クナシリの最北部にはきっと白夜がある、それほどでかいのだ!」と伝えたかったのだろう、その気持ちがよくわかった。

知床岬を見てしまうと、やはり私が妄想する知床岬の姿はこんなものではないと。原生林をかき分けてあの丘にのぼって、灯台のそばまで登ってみたい。そこには、本当の知床岬があるはずだと。そういう思いが込み上げてきた。

写真でその迫力はあまり伝わらないのは承知だが、延々語ったところで伝わるものでもないだろう。

なので、あとは、知床岬からウトロ港に帰っていく順、左(東)から右(西)の順で写真を並べてこの記事を終えることにする。