オホーツク海に突き出たように伸びる知床半島には羅臼岳や知床岳などの火山が連なり、まるで火山と海とがせめぎあっているかのような、海から切り立った急峻な地形となっている。

高さ100メートル以上の海岸断崖が続き、原生林に吹きつける強風や、海水を覆う流氷など、過酷な自然環境が陸からも海からも人の侵入を拒み、原始性の高い自然を長く守ってきた。

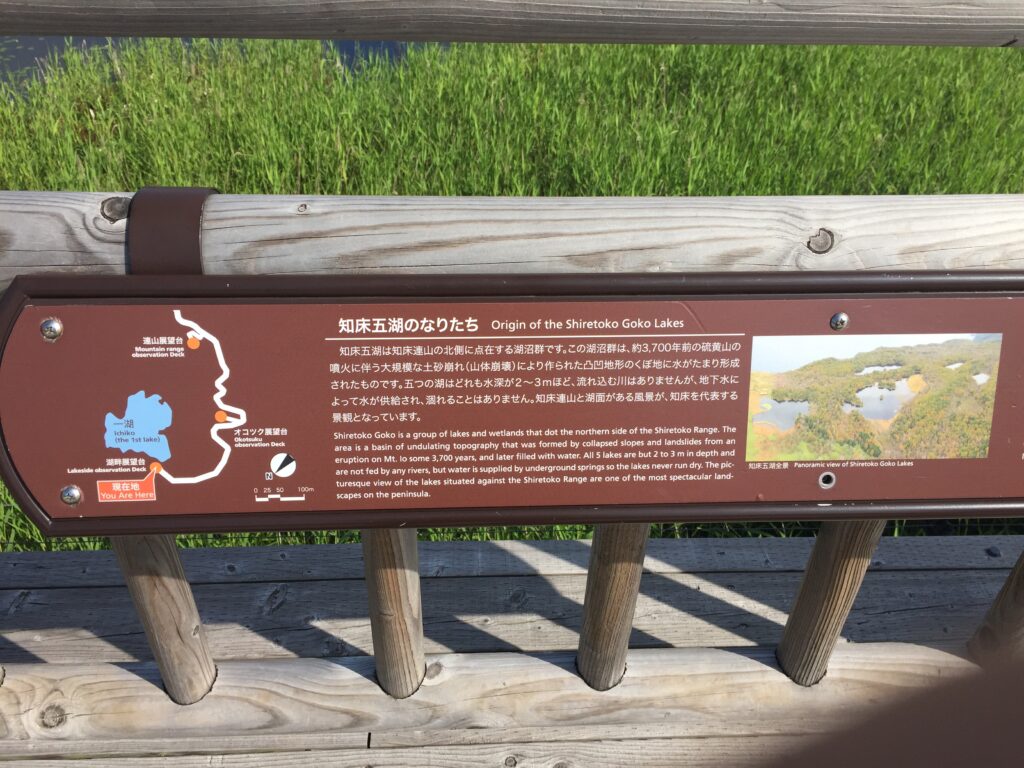

「知床五湖」の誕生にも、これらの火山活動が深く関係している。

現在なお活火山である知床硫黄山の火山活動によって、約4000年前に大規模な山崩れが起き、山頂部分が大崩壊する。この時に発生した大量の土砂や溶岩片は西側の山麓を一気に流れ下り、羅臼岳と硫黄山の「流れ山地形」という独特の凹凸地形が造られた。

その凹凸(起伏)に地下水が堆積してできた5つの湖が、知床五湖である。

その地質は火山活動で噴出された溶岩であり、この溶岩が上流の地下水をせき止める働きをして、五つの湖が点在しているものと考えられている。

水は湖底から湧き、そして知床半島の断崖に浸み出して、そこから滝となってオホーツク海に流れ出している。

つまり、知床五湖には流れ込む川もなければ、流れ出る川もない。

なのに湖水の水が枯れる事はない。

知床五湖は、火山活動がつくった奇跡の湖なのだ。

知床五湖には「3つの歩き方」がある

知床五湖は、いまや年間約50万人が訪れる景勝地となった。

しかし、本来はヒグマをはじめとする野生動物の住処であり、出没するヒグマと利用者の双方をコントロールするために、2011年からは自然公園法による利用調整地区制度を柱とした新しい利用のあり方が続けられている。

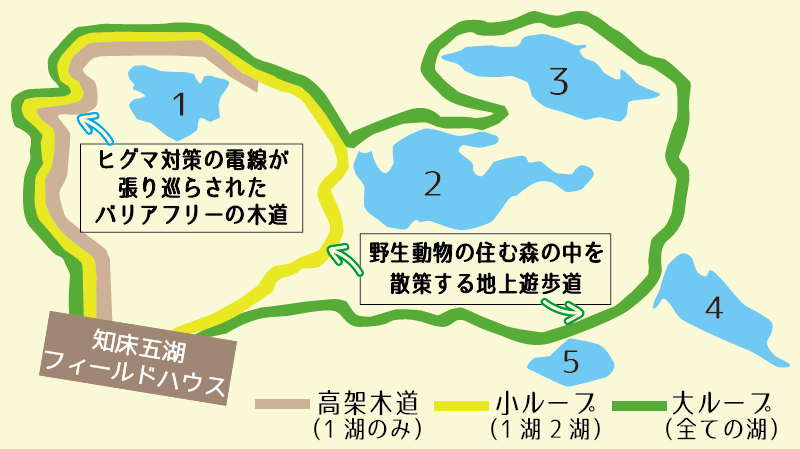

その利用方法は、具体的にはまず大小2つの「地上遊歩道」と「高架木道」に区分されている。

「地上遊歩道(大ループ・小ループ)」は制限多し

このうち「地上遊歩道(大ループ・小ループ)」の利用には、「ヒグマ活動期(5/10〜7/31)」「植生保護期(8/1〜10/20」「自由利用期(10/21〜閉園)」という3つの期間に区切られていて、ガイドツアーや事前レクチャーの受講が必要な時期、そしてヒグマの出没状況によって利用不可の日がある。

私が行った時期は「植生保護期」で、ヒグマ活動期でもないのにヒグマの目撃が相次いで、この「地上遊歩道」は立ち入り禁止だった。

以前は、ヒグマの出没の度に地上遊歩道は閉鎖され、一湖~五湖を全周するルートは、夏場はほとんど利用することができない時期があったという。しかし現在は、ヒグマへの対処の技術を持った登録引率者のツアーに参加すれば、ヒグマがよく出没する時期(ヒグマ活動期でもある5月10日~7月31日)でも知床五湖を楽しむことができるようになってはいるのだが。

景観を楽しむには「高架木道」が好適

もう一つは、冒頭写真の手前に見える全長800mの「高架木道」で、この道は熊よけの電気柵で囲われ安全が確保されているのでシーズンを通して散策できる。

ただ、「一湖」はすぐそばで見ることができるものの、あとの湖は見ることができない。

それでも木々の上を歩くので視界がしっかり確保されて、地上からでは木々で見通すことができない知床連山とオホーツク海を一望することができるので、「せっかく来たのになんだ!」ということにはならないだろう。

はじめは木々の間を潜り抜けるように進むが、そこを抜けるとあたり一面の草原が広がって、開放感半端ない。

この高架木道は片道800m、往復して1.6kmのバリアフリー設計の木道で、車いすやベビーカーでも散策が可能となっている。幅も結構あるので、すれ違うときだけ気を付ければお子さんと手を繋いで歩くことも難しくない。たまに愛は盲目、周りが全く見えていないカップルとぶつかりそうになるがw

三つの展望地からの見晴らしはそれぞれ

高架木道の一番奥には「一湖展望台」、途中に2つの展望地があって、それぞれ違った景色が見える。

特に2か所目つまり高架木道の真ん中付近にあるオコツク展望台はもっとも高い場所にあるので、山も海も、そして知床半島の奥に広がっている自然を垣間見ることができる。

知床の山の景色は天気が良ければ壮観だが、雲がかかっていることも多い。山に雲がかかっていても時間がたてば晴れてくることもままあるので、私は展望地のベンチに腰掛けて、天気の好転を待ってみた。

それぞれの展望台や木道の途中にはいくつか案内板もあるので、目の前の景色といちいち照合できる。

一番奥の一湖展望台あたりには昭和の中頃まで開拓者の生活があり、放牧地として利用されていた。放牧地に好適なのだから、これほど広がった景色なのだとも感じた。

道の駅「うとろ・シリエトク」

国道334号線沿いにある道の駅「うとろ・シリエトク」は、世界自然遺産『知床』の玄関口に位置し、漁師の作業場である「番屋」風の建物になっている。

知床観光の拠点施設としており、常に生きた情報を提供する観光案内所、地元の特産品を数多く揃う売店、知床の旬の味を提供するレストランがある。

駐車場は国道334号に沿って、横長のレイアウト。施設に近いところから埋まっていくが、駐車待ちということはあまりないのではないか。

トイレは、道の駅のトイレらしい、ごく普通のトイレである。

世界自然遺産「知床」の玄関口に位置していて、知床観光の拠点施設の役割があり、最新情報を提供する観光案内所がとても充実している。

また、地元の特産品を数多く揃える売店、ウトロ漁協で水揚げされた鮮魚の販売もパワフルだ。

軽食コーナーでは、人気のコケモモソフトクリームやエゾシカ肉バーガーの販売があり、知床の旬の海鮮料理を提供する本格的レストランもあるので、使い分けできるのが嬉しい。

これらのことが評価されているのだろう、国交省が毎年発表する「北海道『道の駅』ランキング」の「地域や観光の情報提供が充実」部門で、2021年まで7年間も連続1位に輝いていた。

今どうなっているかは知らんけど(笑)