諏訪、伊那、佐久地方をほぼ平定し、北信濃への進出を目指した武田晴信(信玄、以下信玄)だったが、北信地方への関門といえる坂城には村上義清がいた。

信濃全土の攻略に意欲満々の信玄にとって、東信濃の勇将・村上義清は、避けては通ることができない、どうしても打ち倒さなければならない存在だった。

信玄は村上氏への攻撃を企て、天文17年(1548)2月、諏訪から大軍を率いて大門峠を越え、小県郡に攻め込んだ。

対して、義清は葛尾城(かつらおじょう・坂城町)を出陣。

両軍は千曲川に接する上田原で激突した。

『甲陽軍鑑』では上田原の戦いは、「8月24日辰の刻(午前8時ごろ)に甲州の攻撃から始まった」とある。

信玄が初めて負けた「上田原の戦い」

「上田原の戦い」と呼ばれるこの合戦は、村上、武田両軍合わせて戦死者は約4千人あるいは6千人ともいわれ、武田軍の板垣信方(いたがきのぶかた)、甘利虎泰(あまりとらやす)ら重臣が討ち死に。信玄も傷を負った。

井上靖の小説『風林火山』では「武田軍の勝利」として描かれているが、あくまで小説。

史実としては、「甲州人数打劣テ」と記されている甲斐の記録『妙法寺記』が正確であろう。これによると、地の利を得た村上軍によって無敵といわれた武田軍が初めて大敗を喫した戦であった。

『妙法寺記(みょうほうじき)』は詳しくこの戦を伝えている。

「天文17年2月14日、信州村上殿近くの塩田原(上田原)という所で晴信様と村上殿合戦され、大乱戦となって甲州軍は大敗した。そして、板垣駿河守信形(いたがきするがのかみのぶかた)殿・甘利備前守虎泰(あまりびぜんのかみとらやす)殿・才間河内守殿(ざいまかわちのかみ)・初鹿野左衛門尉(はじかのさえもんのじょう)殿など有力な方々が討死になられ、味方は戦意を失った。国人の嘆きは極度に達したが、しかし戦は止むことはなかった。晴信様も手傷を負われた」

敗戦を受け入れ難かった武田信玄

上田原の戦いで自らも負傷した信玄にとって、彼の右腕であった諏訪郡代の板垣信方が戦死したことは何より大きな痛手だった。

最大の激戦地となった塩田川原近辺は、村上方の本陣天白山の目の前である。武田軍が、もう一押しで勝てると押し込み、本陣近くまで強引に村上軍を追いつめたところを、地元の利を生かした村上軍の思いもよらぬ逆襲にあったのだ。

ボクシングで言うところの「カウンターパンチ」をまともに食らってダウンを喫した、そんな状況だったようだ。

武田の当主になって初めての敗戦がよほどくやしかったのだろう、信玄はなかなか陣を引こうとしなかったこともダメージをより大きくしただろう。『高白斎記』には、甲府の駒井政武(高白斎)たちが信玄の生母大井夫人である御北様と相談して使者をおくり、帰陣するように信玄を説得。

信玄は、渋々上原城に馬をおさめたとある。

上田原で勝利した義清は、4月5日、小笠原長時とともに諏訪下社を攻め、25日には村上兵が武田軍の根拠地「内山城」に放火している。

砥石城攻略で屈辱を晴らさんとした信玄

天文19年(1550)8月、捲土重来を期した信玄は、佐久地方の城砦を次々と落とし、砥石城へと迫った。

2年前に上田原で義清に敗れた屈辱を晴らすためでもあったろうが、砥石城を攻略できれば義清の東信・佐久への支配力を弱められると考えての7000の大軍による進攻だった。

信玄は、前もって真田本城(上田市真田)の真田幸隆などにかなり入念な城の探査をさせていたが、大軍を擁した油断からか、力攻めを選択した。このとき村上義清は北信濃の高梨氏と対立して出陣中で、信玄は「鬼の居ぬ間に」砥石城を攻落するつもりだったから、時間的な制約も感じていたのだろう。

真田幸隆の「真田本城」から望む「砥石城」。

真田幸隆は、佐久・小県を拠点とする国衆の出であったが、武田家に仕え、その地理や人脈を活かして数々の戦功を挙げた。武田信玄の信濃侵攻を成功に導いた「智略の将」として知られる。

だが砥石城の急崖は、想定以上だった。

信玄がまさかの連敗を喫した「砥石崩れ」

城兵の抵抗も激しかった。

城を守る兵は500ほどだったが、先の佐久方面での戦いで信玄にむごい仕打ちを受けた生き残りの兵士は特に「信玄憎し!」と戦意旺盛。

石落とし、煮え湯を浴びせるなどして決死の応戦を続けた。

味方死傷兵の急増に焦った信玄は、自ら城近くにて陣頭指揮をとっていたそこに、「村上勢、こちらに向かって進軍中!」の報が届く。

砥石城での激しい攻防を聞き、北信濃へ出陣していた村上義清は、対立していた高梨氏と直ちに和睦を結んで、居城・葛尾城へ帰陣。間髪入れず砥石城へ急行したのだ。

義清の本隊が来援して、背腹から攻撃を受けると一気に戦局は不利となる。

「無念だが、ここは引かざるを得まい…」

軍議は撤退と決した。

武田勢は砥石城を後にして、佐久方面へ撤退を始めた。

ところが、そこへ義清が到着。武田勢に襲いかかったのである。

「信玄を逃すな!今度こそ討ち取れ!」と、砥石城内に篭っていた兵たちも一斉に打って出る。

退く武田、追う村上。砥石城一帯で激烈な合戦が展開され、戦いは村上方が圧倒した。

史書「妙法寺記」には、武田方「千人ばかり討ち死になされ候」とあり、信玄はなんとか望月宿あたりまで逃げのびたといわれる。

信玄にすれば、上田原の敗戦に続き、またも義清に苦杯をなめさせられるとは、まさに断腸の思いだったろう。

甲斐ではこの合戦を「砥石崩れ」と呼んだ。

両軍合わせて5,000人規模の戦死者

天文17年(1548)の上田原の戦い、同19年の砥石城(といしじょう)攻略で、武田晴信はともに敗北した。この戦いで勝利した村上義清は、北佐久・小県地方をほとんど支配下においた。

そして、信玄はこれ以後、村上義清との直戦を避け、村上氏の内部分裂に重点をおく戦略へと転換することになる。

上田原合戦の戦場といわれているところは、国道143号線沿いの上田原の台地から、一段下の中之条・下之条にかけての一帯だが、両軍が激突し、勝敗を決した主戦場は、下之条集落やその北側の千曲川寄りの畑地にある若宮八幡宮付近から合流した浦野川の西の小字塩田川原と呼ばれるあたりと考えられている。

村上、武田両軍合わせて少なくとも4千人、ないしは6千人ともいわれる戦死者を出し、激戦となった一帯は、県営球場を中心に「古戦場公園」が整備され、近隣には信玄の右腕だった板垣信方の墓や村上方重臣らの墓が建っている。

また、物見山・合図山・兵糧山・御陣ヶ原・味方原など、布陣にまつわる地名が今も残されている。

大五郎、12年待つのだぞ

「じっと我慢の子であった」。

これは昭和48年、私が高校生になった頃の、ボンカレー(大塚食品)のテレビCM内のナレーションである。

テレビドラマで大人気となっていた『子連れ狼』(小池一夫原作)を元ネタにして、拝一刀にふんした笑福亭仁鶴が、大五郎役の男の子に「3分間待つのだぞ」と言いながらボンカレーを与える。

3分間じっと待って(CMでは数秒)、大五郎はカレーにありつくというCMで、当時バカ受けした。

道の駅「上田道と川の駅」は、道の駅登録が1998年、オープンしたのが2010年。オープンまで12年も待たされた道の駅である。

大五郎が6歳だとしてじっと待っていたなら成人してしまうではないかと突っ込みたくなる。

12年間もオープンが遅れた理由は「上田篠ノ井バイパス」の開通を待っていたためだったが、このバイパスの完成がさらに遅れそうだったので、 2010年3月に上田-坂城間の4.5キロが完成したところで、これ以上待てないとばかりに道の駅もオープンしたようだ。

道の駅はまさに上田原の戦いがあったところ、長野県東部の上田市にある。上田市の中心部からも近く、千曲川沿いにあることから「川の駅」としても機能している。

駐車場は、駐車可能台数80台。ほぼ満車に近い状態で、この道の駅の人気ぶりがわかる。

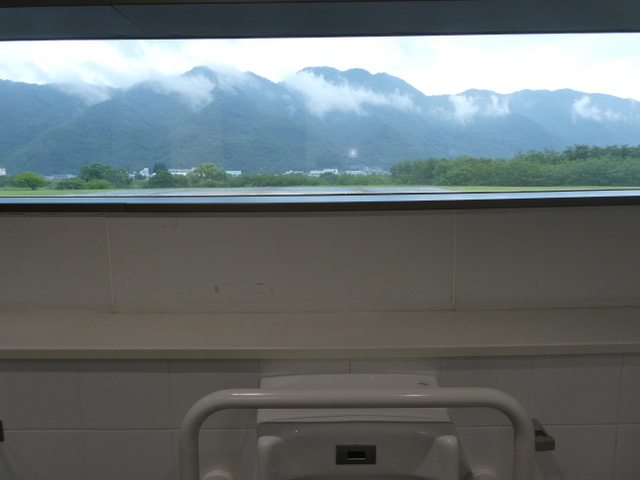

トイレはとてもいい。便器から千曲川が見え、なんとも贅沢な放尿タイムとなる。

休憩環境としては、もう最高ではないか。

広々とした千曲川の河岸を、散策し放題である。

さらには、上田盆地の西側に位置して昔は一続きであったとされる岩が千曲川の浸食によって削られ、奇観をなしている「岩鼻」が、さまざまな角度から眺められる。

遠い昔は対岸(千曲川を挟んで北側)の塩尻岩鼻と一続きの岩で、上田盆地は一面の湖だったようだ。

その湖の西にねずみがはびこって田畑を荒らしたので、唐猫を集めて追わせたところ、逃げ場を失ったねずみは岩山を食い破り、湖(上田盆地)の水は千曲川となって流れ出し、一帯は陸地となったという、とんでもないスケールの伝説があって、ねずみが岩山を食い破った付近には「ねずみ」の地名が残っている。

この巨岩の上には千曲公園があって、上田原古戦場、上田市街地、千曲川が一望できる展望スポットになっている。

道の駅の施設は、物産館とレストラン。

利用客が多い割には、どちらもこじんまりとした施設である。

レストランでは「もつ焼き定食」「豚の角煮丼」が人気のようだが、定食、丼物、麺類など幅広いメニューの中から選ぶことができる。

あいにく食事を済ませてしまった後で気がついたのだが、このキッチンカーがなんとなく美味しそうで、やけに気になった。