かつて備前国と美作国の国境を流れる旭川を舟で渡した「八幡の渡し」。

そこからすぐ下流、昭和で時間が泊まったようなJR「建部駅」との間、旭川の清流のほとりに八幡温泉郷「たけべ八幡温泉」がある。

温泉に行く前に、まず、「建部駅」である。

中国鉄道(現在のJR津山線)岡山ー津山間が開通したのは明治31年(1898)のこと。以来、県北と県南を結ぶ鉄道として120年以上の長きにわたって重要な役割を果たしてきた。

建部駅は、岡山ー津山間のほぼ真ん中に位置しており、開通の2年後に地元からの要望により建設された。駅舎は現在も建設当初の姿をよく残しており、たまらなくレトロ。明治から残る駅舎としてたいへん貴重なものとなっている。

明治33(1900)年から125年の時を刻む「建部駅舎」

明治33(1900)年に建てられたJR津山線建部駅駅舎は、もちろん登録有形文化財である。

駅舎ホーム側の柱上部に、建設年代を記した小さな標識(建物財産標)が貼り付けてある。

梁間三間桁行六間、基礎は花崗岩の切石だ。

沓石が放つ鈍い光は、膨大な時と人の往来を教えてくれる。

切妻屋根はセメント瓦葺。外部の腰壁は堅羽目板貼、壁は下部が板壁、上部は白漆喰塗り、そして木枠の窓。

開口部は当初から木製建具がはまっていて、一部の増築や屋根葺材の改変はあったものの、全体構造は当初の姿をしっかり留めている。

内部もほぼ旧状が保たれ、一文字型の小荷物扱口や出札口の窓口カウンターは当初の姿で残されており、往時の姿を偲ぶことができる。

映画「カンゾー先生」(1998年公開)を観たことがある方は、この駅舎をスクリーンで観ているはず。

津山線の当初の姿を留めている駅舎としてたいへん貴重である。

「たけべ八幡温泉」へ

「建部駅」で明治、大正、昭和の香りを満喫した後は、すぐ北にある「八幡温泉郷」へ。

岡山県下有数の湧出量を誇ったという八幡温泉郷の歴史は古く、寛文年間(1661年から1671年)に日蓮宗の僧侶がサギが川辺で湯浴びをしているのを見て温泉を発見したのが始まりと伝えられている。

八幡温泉郷は1900年代に入ってたいへん賑わったが、明治末期から大正の初期にかけて徐々に衰退していく。しかしもうダメかと思われたそんな1964年、東京オリンピックの年に八幡の瀬の護岸工事中に、の湯が噴出したのである。

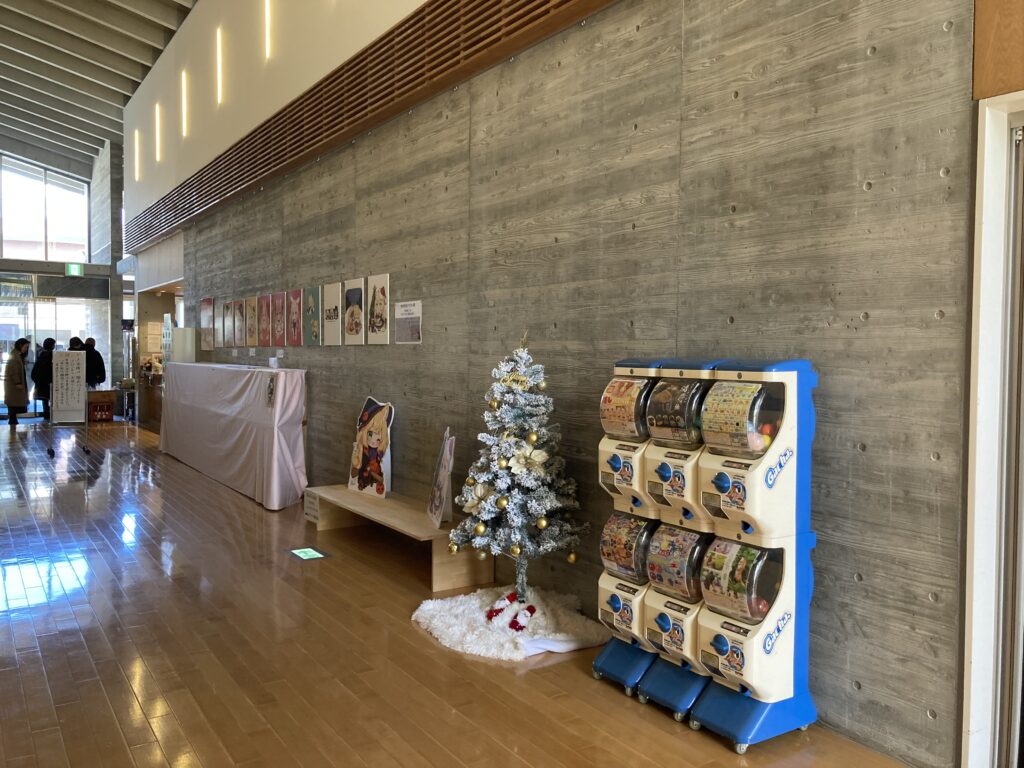

こうして奇跡の復活、紆余曲折があった「たけべ八幡温泉」は、2015年4月にリニューアルして下写真のような比較的新しい施設となっている。

源泉かけ流しの湯舟、湯加減が異なる湯舟、川のせせらぎが聞こえる露天風呂、家族で楽しめる家族風呂、そしてサウナ室を完備するなど非常に充実した温泉施設である。

敷地内には無料の足湯もある。

この足湯はなかなかのクオリティだ。

また、自宅で気軽に温泉を楽しんでいただけるよう、中国地方では珍しい温泉湯の自動給湯機を設置していて、県内外からお湯を求めて来られる人が多かったというが、水質検査で異常が認められたため令和7年5月27日から一時配湯が休止となっていて、再開時期は未定ということだ。

たけべ八幡温泉の泉質は、アルカリ性単純温泉。温泉通の皆さんには釈迦に説法だが、単純温泉は日本の温泉の中で最も多い泉質だ。

含有成分の量が一定値に達していない泉質が単純温泉で、PH8.5以上はアルカリ性となる。刺激が少なく泉温も低めなので子どもからお年寄りまで幅広い世代で楽しめる温泉とされ、神経痛・外傷性傷害・慢性消化器病に効くといわれている。

たけべ八幡温泉の魅力

廊下を進んで右手に脱衣所の入り口があるが、館内が清潔感にあふれていて、まずこれがいい。

最近はアメニティ類は自分で持って入らないといけないところも増えているが、ここの風呂場にはリンスインシャンプーとボデイソープがあるのでタオルひとつで入れる。私には全く関係ないが、脱衣所にはドライヤーが5台も備えてある。

各お風呂の温度がリアルタイムで表示してあるのもいい。約40℃~36℃の温度を選んで利用することができる。

源泉かけ流しのお風呂は内風呂・外風呂に1つずつあるが、両方36℃とかなりぬるめ。逆に水風呂は27℃と比較的高めの温度設定となっている。36℃はかなりぬるいわけだが、しばらく入っているとじっくり温まってくるのがいい。

内風呂の38℃と36℃のお風呂を行ったり来たりしていると、あっという間に1時間経ってしまった。

露天風呂も源泉かけ流しと加温の2つがあるが、2つともちょっと狭い。

特に源泉かけ流しの方の露天風呂は人気があって、土日祝日など混んでいる時に行くと、なかなか入れないようだ。

休憩スペースも充実している。

マッサージ機があったり、畳スペースもあるので横にもなれる。大変満足できた。

道の駅「くめなん」

「道の駅 くめなん」は岡山県やや東部の久米南町にある。

県の北側を中国自動車道、南側を山陽自動車道、西側を岡山自動車道が走り、高速道路網が発達している岡山県だが、久米南町はちょうどそれらの高速道路網の狭間にあって、高速インターからのアクセスは不便。 中国自動車道の院庄ICからは21km、山陽自動車道の岡山ICからは33km、 岡山自動車道の賀陽ICからは44km。どのインターからも長い下道ドライブを伴う。

駐車場はよく空いていた(笑)

トイレも行きやすい。

というのも、トイレは道を挟んで両側にあって、どちら方向からも左折で簡単に駐車場へと入れるのだ。これはピンチの時はとても助かるし、便利である。

休憩環境としては申し分ない。

2021年4月にリニューアル

道の駅「くめなん」は、1995年に登録された県内古参の道の駅である。

2021年2月に一旦閉店し、2021年4月末にリニューアルオープンして現在に至っている。

道の駅の施設は、物産館、農作物直売所、レストラン、テイクアウトショップ、陶芸体験施設。

町の特産品としては久米南町産の柚子を使った「柚子せんべい」「柚子椎茸」「柚子ままかり酢漬け」「柚子ちりめん」「久米南柚子塩ポン酢」、久米南町の柚子を使ったロールケーキ「久米南ぐるぐる」など。

岡山県内の特産品としては、津山銘菓の「津山桐襲(きりかさね)」、岡山B級グルメとして有名な「津山ホルモンうどん」、「高瀬舟羊羹」「松乃雪そうめん」なども販売されている。

充実した農産物直売

ファーマーズマーケット「サンサンくめなん」では、地産の野菜、旬の果物の品揃えがとても充実している。

道の駅レストランの3つの御膳に注目

道の駅レストランでは「弓削御膳」「神目御膳」「誕生時御膳」という3つの御膳に人気が集まっている。いずれも地元産の野菜がたっぷり使われていて、いずれも千円を切るお手頃価格だからである。

肉料理中心、魚料理中心、豆腐中心という御膳を好みでチョイスできるのがいい。ちなみに豆腐は久米南町の隣町、「建部駅舎」のある建部町の手作り豆腐を使っている。

御膳のほかには「久米南野菜のグリーンカレー」「唐揚げ定食」「うどん定食」「卵かけ定食」など、いずれのメニューもご飯の大盛りは無料だが、米価高騰のおり、いつまで大盤振る舞いできるだろうか。

客も物価高騰はよくわかっている。決して無理はしないでいただきたい。