兵庫県、岡山県との県境に近い鳥取県の若桜宿。その南東「鶴尾山(452m)」にある「若桜鬼ヶ城」は、正治2年(1200)に駿河国矢部十郎暉種によって開城された。

矢部氏16代の城主が続き、その後尼子、毛利、織田軍らの戦場となって、最後は木下・山崎氏等の居城となった。一国一城令により廃城となったが、現在も当時の石垣が残って典型的な山城の形態をとどめており、平成20年3月に国史跡に指定されている。

山陰地方の尼子氏の家臣である山中幸盛、通称鹿介は「尼子十勇士」の筆頭であり、また、尼子武将の中で特に智勇・忠義に優れた持ち主で「山陰の麒麟児」と呼ばれた男。戦国武将の中でも私が大好きな一人である。

山中鹿介と言えば、島根県安来市が思い浮かぶ人が多いが、彼の生き方が好きなら安来市以外にも幾つか見逃せないスポットがある。ここ若桜鬼ヶ城も、尼子氏に忠義を尽くした鹿介が、尼子氏滅亡後もその再興を期して3度も立ち上がった、その2度目の試みの中で、拠点となった城の一つだ。

第一次尼子再興運動に失敗し、末吉城に籠城した鹿介は吉川元春に捕らえられ、尾高城に幽閉された。

幽閉された鹿介はここで自分を傷つけ、赤痢という伝染病を偽って何十回も厠に通い、看守の隙を見てここから脱出。但馬国から因幡国へ、そしてついに鳥取城を攻め落とし、山名豊国をここに入らせた。しかし毛利得意の懐柔策に操られ山名は鹿介を裏切った。鹿介はやむなく近くの若桜鬼ヶ城を攻略し、拠点をここに移したのだった。

写真のように、「交通の要衝」とすぐわかる場所だったが、毛利軍の総攻撃により周りがどんどん攻め落とされ、若桜鬼ヶ城は孤立化。

鹿介の2回目の尼子再興運動も、ここで失敗に終わった。

3度にわたる尼子再興、その1

尼子氏が滅亡し、主君を失った鹿介の尼子再興運動の2度目は最初に触れた通りだが、忠臣の鑑である彼の挑戦は、実に3回にわたる。

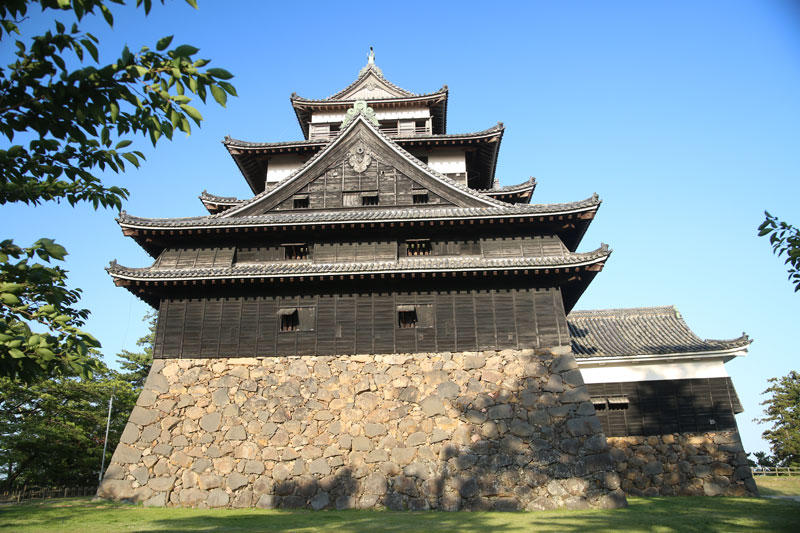

尼子氏滅亡後、鹿介は牢人となり、各地の尼子遺臣らを集結させて密かに尼子家再興の機会をうかがった。尼子の本拠地である月山富田城の奪還を図るために、鹿介が抑えた拠点は「末次城」だった。この城はもうなくて、同じ場所に現在の国宝松江城が建っている。

今のこの松江城は関ケ原の戦いの後で作られたので、当時と全然関係ないが、この「立地」はとても価値があるものだった。

この立地を有した「末次城」の近くには、「尼子十旗」と呼ばれる城の第一とされる堅城白鹿城があった。かつて毛利氏が尼子氏に侵攻した際、真っ先に攻めたのはこの城だったが、それは宍道湖の北岸に位置し、日本海に面した島根半島と月山富田城を結ぶ要衝であり、補給路を確保する上でも重要な拠点だったからに他ならない。

難攻不落の月山富田城が最後兵糧攻めで毛利に屈したのは、この補給路の争奪戦(白鹿城の戦いと弓浜合戦)に負け、完全に孤立化されたからだった。

この大いなる反省から、尼子再興運動で領国を奪還する時も、鹿介はまずここを狙った。

まず白鹿城の向城である真山城を攻略し、そして末次城を押さえてから、山陰地方の勢力拡大を図っていくのである。

地の利を抑えて、月山富田城の攻略に取りかかり、優勢になって勝利を目前にした鹿介だったが、その後味方の救援に向かったり、身内に寝返られたりして、結局は月山富田城を奪還できず、3年間の長期戦の末、第一次尼子再興運動は失敗に終わった。

3度にわたる尼子再興、その2からその3へ

鹿介の第二次尼子再興運動は冒頭に触れた通りだが、鹿介は暫く織田軍の下で働き、虎視眈々と尼子家再興の機会を伺った。鹿介は、織田軍の中でも明智光秀の軍に加わったことで、但馬や丹波で活躍したが、その後秀吉軍の下で上月城を攻略し、上月城の城番になり、ここで3度目の正直、本格的に尼子家再興を図っていく。

上月城に入った後の尼子再興軍は度々勝利を収めたが、ここでも織田軍の中に裏切るものがあらわれる。まず三木城の別所長治が信長を裏切って毛利勢に加わり、上月城は包囲されてしまう。

当時、秀吉軍は救援に向かおうとしたが、信長から三木城の優先を命じられたため結局、上月城の尼子再興軍は捨て駒になった。残された尼子氏は切腹、多くの武将は処刑、鹿介は人質として備中松山城に在陣する毛利輝元の下へ連れられた。この後に及んで鹿介は尼子復興をあきらめていなかったので、毛利家に降伏してでも延命を選んだのだ。

備中松山城は、現存12天守の中では唯一の山城、「天空の城」の異名を持つ現存天守でもっとも高い天守、日本三大山城の一つである。

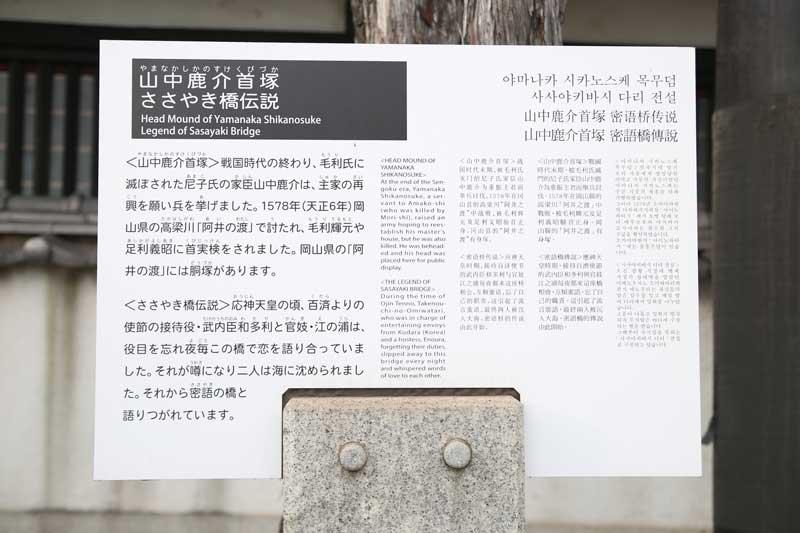

この城に連れられていく途中、備中国合(阿井)の渡で、高梁川を渡っている時に毛利氏家臣によって、鹿介は不意打ちに討たれて惨殺され、鹿介の尼子氏再興の夢は完全に絶たれた。

この殺害は毛利輝元が命じたことなのか、家臣が無断で実行したものなのか、或いは信長側についた足利義昭が命じたことなのか、それはわかっていない。

近くの曹洞宗観泉寺の住職珊牛和尚が遺体を引き取って、鹿介は埋葬された。

現在の阿井の渡し場に、鹿介の墓所(胴塚)があり、近くの観泉寺境内にも墓石がある。

また、鹿介が討たれた岡山県の隣、広島県福山市の、坂本龍馬ゆかりの鞆の浦にも鹿介の墓がある。

首塚だ。

鹿介の首は備中松山城に在陣していた毛利輝元が実検をした後、鞆城へ送られ、その時、鞆にいた最後の将軍・足利義昭も鹿介の首を実検したのだ。

若桜鬼ヶ城への起点は「若桜駅」か道の駅「若桜」

今回の山中鹿介の追っかけは、今回の旅では首塚のある鞆の浦、胴塚のある阿井の渡し場、備中松山城、そして若桜鬼ヶ城を回ったが、「末次城」や現在の「松江城」、そしてゆかりの安来市、何と言っても「月山富田城」を回るのは1日では無理。彼の大ファンの私は、もちろん何度も行っているが(笑)。

今回の最終目的地「若桜鬼ヶ城」への起点は、電車なら「若桜鉄道」の若桜駅、車なら道の駅「若桜」となるわけだが、実はこの二つは同じ場所、隣接している。

若桜鉄道は、鳥取駅からおよそ南に10㎞の位置にあるJR因美線郡家駅から、南東に向かってのびるローカル線で、その終着駅である若桜駅は昭和5年(1930)に開業。当時の姿をとどめる木造駅舎や、機関車を方向転換させるための手動式転車台など、SL時代の設備が残されている。

道の駅「若桜」

道の駅には物産館、農作物直売所、レストランがある。 若桜鉄道の若桜駅に直結していることもあり、利用客は多い。

駐車場に車を停めて、トイレを済ませたら、道の駅でゆっくりするのもいいが、ぜひ若桜の街の散策、そして若桜鬼ヶ城へと向かいたい。

まず、道の駅をざっと歩いてみる。

町民は農作物直売所を中心に利用、観光客は物産館を中心に。 レストランは地元町民、観光客共に利用していると思われる。

物産館には若桜町の特産品がたくさん販売されている。

中でも人気なのは若桜町に工場がある「つくしんぼ手づくり工房」の粗挽きソーセージ。 「若桜ジビエ」

「若桜最中」「氷ノ山ようかん」「栃ようかん」「氷ノ山栃の実入りかりんとう」「桜ジャム」「桜シロップ」「若桜えごま油」「山椒味噌」などが若桜町自慢の商品である。

地元の人たちに人気の農作物直売所では「若桜夢味米」と銘打ったコシヒカリ、地産の野菜が約20種類販売されているが、秋には梨が圧倒的人気となり、当然、玉秋、新興梨などが観光客の目当てとなる。

物産館の奥にある道の駅レストランは、家庭料理バイキングが人気。

若桜町の各家庭で作られているレシピを再現して、家庭料理を提供しているのが特徴だ。

街の散策、そして若桜鬼ヶ城へ

若桜駅を出て、まもなく重要伝統的建造物群保存地区に選定された歴史ある町並みを歩く。

旧家の白壁土蔵群が約300mにわたってのびる「蔵通り」は、かつての城下町の名残がよく感じられる。街中はとても静かで、心地よい水の音が聞こえる。若桜鬼ヶ城の外堀の役割を果たすように流れる、八東川(はっとうがわ)から取水した用水が町の中を流れ、現在も生活用水として利用されている、その音だ。

若桜駅から約15分、約1㎞ほど歩くと、旧城下町の主要部を抜け、八東川に架かる若桜橋がある。若桜橋は昭和9年(1934)に完成した鉄筋コンクリート造の3連アーチ橋で、国登録有形文化財に指定されている。この3連アーチ橋越しに若桜鬼ヶ城を見ることができる。

忠義を尽くして2度目の尼子再興にチャレンジしたが、毛利の謀略で山名氏に裏切られた鹿介、どんな思いで若桜の街に入り、鬼ヶ城に向かったのだろうか。