「能登国総社」は、国分寺跡から東方約1キロ。石動山への登山口にある。

能登國総社は、総社由来碑にあるように、創建は大穴持命(おおあなむちのみこと、大国主)が能登を平定した際に腰掛けた石をご神体にして祀ったのが始まりとされている。

ちなみに北陸道には大国主の伝承が多い。

能登国内四十三座の神を祀るほか、 明治40年(1907)に合祀した諏訪神社の建御名方神を祀る。

旧社格は「村社」と称したこの総社は、平安中期から後期にかけて、国司が管内の官社などの神霊を国衙に近い地に勧請して奉幣参拝の便をはかったのに起源する。

社伝には「往古大穴持命を奉祀 したのに始まり、源順が能登守の とき再建して能登国中の式内四十三座の神を勧請した」とあり、「能登国式内等旧社記」には「惣社矢田郷古府村鎮座、称惣社明神或云惣座宮、往古国府神拝之惣社也」とある。

律令制度と北陸道の各国について

北陸道の国名は「越の国」、分割された国名はそれぞれ若狭(嶺南)、越前(福井嶺北)、加賀、能登、越中、越後、佐渡である。

若狭は北陸道だが、京都の外海として畿内に含まれることが多く、また佐渡は離島なので、「越前」「越中」「越後」を「北陸道」とすることが多いが、この三国に分立したのは天武末期から持統天皇の時代といわれている。

越前・越中・越後の三国の国域や国境は幾度となく変遷。越前の最大域は嶺北に能登・加賀を含めた領域、越中は新潟の上中越を含んだ領域という時代もあった。

能登国は、養老2年(718)、越前国から羽咋(はくい)郡・能登郡=鹿島(かしま)郡・鳳至(ふげし)郡・珠洲(すず)郡の四郡を分離して誕生。天平13年(741)に一旦、越中国に併合したが、天平宝宇元年(757)に改めて独立して能登国が再誕生している。

律令制度では国の分類は国力(大国・上国・中国・下国)と、畿内からの距離(近国・中国・遠国)で等級分けされていたが、10世紀頃の基準において北陸道の各国は、若狭(中国・近国)・越前(大国・中国)・加賀(上国・中国)・能登(中国・中国)・越中(上国・中国)・越後(上国・遠国)・佐渡(中国・遠国)となっており、この国力・距離の等級の組み合わせで、派遣される国司の職位・位階が定められていた。

746~749年に国司だった大伴家持

能登が越中に併合していた時代に国司で赴任したのが28歳の大伴家持で、746~749年の赴任期間に、家持は223首もの和歌を作っていて、能登路を詠んだ歌には下記のようなものがある。

「之乎路(しおじ、志雄路)から 直越えくれば 羽咋(はくい)の海 朝凪したり 舟梶もがも」

「妹に逢はず 久しくなりぬ 饒石川(にぎしかわ、仁岸川) 清き瀬ごとに 水占はへてな」

「珠洲(すず)の海に 朝開きして 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」

「香島(かしま、鹿島)より 熊木をさして 漕ぐ舟の 梶取る間なく 都し思ほゆ」

「とぶさ(鳥総)立て 舟木伐るといふ 能登の島山 今日見れば 木立繁しも 幾代神びそ」

(万葉集より)

能登國総社

能登國総社は、天元3年(980年)、能登守として赴任した源順(みなもとのしたごう)が能登43座の式内神を勧請して能登の国魂神(くにたまがみ)として再建したもので、この時から能登国総社として奉幣を司る能登の守護神社となっている。

能登守に任命された源順はすでに70歳。当時としては相当の老翁であった。

源順は大変な博識で、一流の学者だった。天暦5年(951)村上天皇は、源順をはじめ清原元輔、紀時文など五人の一流学者を梨壺に集めて、当時すでに難読だった万葉集を、仮名交じり文に訓釈するように命じた。源順はいわゆる「梨壺の五人」の一人である。

源順は歌人としても一流で、三十六歌仙の一人に数えられる宮廷歌人でもあり、後選和歌集の選者でもある。彼が能登守赴任の際に一条家に残した送別の歌が残されている。

「越の海に むれは居るとも 都鳥 みやこの方ぞ 恋しかるべき」

「まつ人も 見えぬは夏も 白雪や なほふりしける 越のしらやま」

「神の座す 気多(けた)の深山木(みやまき) 繁くとも わきて祈らむ 君が千載を」

これ以降、源順は和歌を詠んでいない。

上の3首は任地の能登で亡くなった彼が任地に赴く前の歌なのに、まだ見たこともない気多大社の原生林も白山も見事に歌い込んでいて、能登・加賀の名所が都にも知られていたことがわかる。

あらためて「総社」とは

毎度のおさらいにはなるが、総社について簡単に。

国司(国守)の最も重要な仕事に国内の主要神社に参拝するというものがあり、能登國には当時43座の神社があったようで、これを毎月廻るというのは不可能に近いし、費用も労力も嵩んだ。

そのために考え出されたのが総社(惣社)である。国内にある有力神社の祭り神を分霊合祀して、国府の近くにまとめとなる神社を創建。そこに毎月国司が参拝するようにしたのである。つまり、総社(惣社)とは各国の総まとめ神社として国家が創建した官営神社のことである。

能登国総社のもう一つの名前は「能登国魂(くにたま)神社」。「国魂」は国や国土そのものを神格化した言葉である。この名からも総社がその地を代表する別格の神社ということがわかる。

総社によって、国司が政務を行う国府の政庁・正倉・地元神を祀る総社、聖武天皇が全国に建立を命じた国分寺と国分尼寺といった施設が国司の仕事の中心となっていく。

やがて朝廷の力が弱くなってくると、当然のようにいずれの施設も衰退していく。

国府も、平安末期以降は、荘園領主の浸食、源平の争乱、幕府地頭の台頭、戦国期と時代を経るごとに衰退あるいは消滅していった。

後ろ盾の国府が消滅すれば、後ろ盾を失った総社・国分寺も衰退・滅亡或いは退避のために遷座していいく定めにあった。

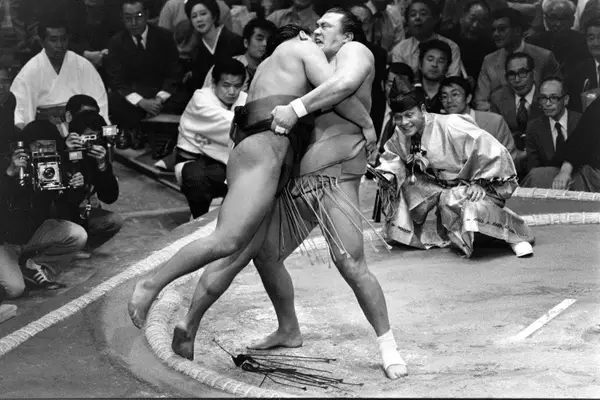

黄金の左!横綱「輪島」を輩出した能登

能登國総社の本殿手前の左手に、大きな力石が並べられている。石川県は三人の横綱を輩出した相撲熱の高い地域で、奉納相撲や力石を持ち上げる競合が盛んに行われ、総社でも古くから能登部他からも多くの力自慢が集まって競い合っていたそうだ。

三人の横綱の一人目は、江戸時代の1820年に第6代横綱に昇進した阿武松(おうのまつ)緑之助。鳳至郡七海村(現・鳳珠郡能登町七海)の出身だ。

二人目は昭和の時代、私も「黄金の左」と称された左手の強烈な投げに熱狂した七尾市出身の輪島大士。1973年に第54代横綱に昇進した。

そしてもう一人は説明不要、ご存じ第75代現役横綱である「大の里泰輝」である。

大関・中の戸の父「若虎」の顕彰碑が参道入り口に建てられている。

道の駅「織姫の里なかのと」

道の駅「織姫の里なかのと」は能登國総社からは6kmほど南西。能登半島のほぼ中央部、石川県の中能登町に2014年4月にオープンした。

中能登町には、昔々、この地に織姫が舞い降り、人々に織物の技術を伝え、この町に繁栄をもたらしたという織姫伝説が残っていて、この織物技術は後に「能登上布」と呼ばれ、中能登町の主要産業となった。 現在は能登上布を生産する店は1軒のみとなっているが、 町内にある能登上布会館では、この貴重な能登上布の製造工程の見学や購入が可能である。

駐車場は十分な広さがあり、施設前は混むが、そこから離れた場所に車を停めれば仮眠もとりやすい。

トイレは申し分ない。

休憩環境としては、特筆するものはないが、不足も感じない。

道の駅の施設は、木造の1つ建物の中に農作物直売所、物産館、フードコートが入っている。

物産館の売り上げナンバーワンは、地産の金糸瓜と豚挽き肉を使った「金とんカレー」。

能登野菜の代表的存在である中島菜を使った「中島菜せんべい」「中島菜パイ」なども人気だ。

フードコートには3つの店が入っている。

「レストランおり姫」には、刺身、天ぷら、釜めしがセットになった看板メニューの「おり姫御膳」、天ぷらと白ごはんのセットの「うぐいす御膳」がある。

「麺処喜久屋」では名物の「中島菜うどん」 山菜入りの「天平そば」「肉うどん/そば」など。

「喫茶とりのす」の名物は「とりのすピザ」「能登豚カレー」。

どの「口」になっていても、だいたいこの3店舗のどれかのメニューで対応できるだろう。