金沢城は、加賀一向一揆で支配権を握った本願寺が天文15(1546)年に金沢御堂(尾山御坊)を建てた地に、佐久間盛政が天正8(1580)年に築城を開始した城である。

尾山御坊は寺院でありながら加賀一向一揆の拠点でもあったため、堀や柵、土塁などを備えた城としての性格も持ち合わせていたのである。

賤ケ岳の戦いでいち早く柴田勝家を裏切って戦線を離脱し秀吉に降伏した姑息な前田利家は、その功?により能登一国に加えて加賀の石川郡と河北郡を与えられ、加賀初代藩主として天正11(1583)年に入封。後の「加賀百万石」の原点となった。

ドケチな利家の元で城の効率的な整備に力を発揮したのはキリシタン大名として有名な高山右近である。右近は秀吉のバテレン追放令に際して棄教せず大名の地位を手放す選択をし、前田家に庇護されていた。

のちに五大老にまで出世した利家は大坂や京にいることが多くなったが、その利家に代わって嫡男の利長が金沢城に居て領国の差配にあたり、右近の助言のもとで城の整備はケチケチと、もといコツコツと進んでいった。

金沢城の特徴と構成

金沢城が立地しているのは、地理的には犀川と浅野川の間にある小立野(こだつの)台地の一番端っこである。

城内にあった櫓は20、長屋が14、土蔵が19を数えたという。

それらを大手堀、白鳥堀、百間(蓮池)堀、いもり堀などの堀が囲み、さらに犀川、浅野川は天然の堀として存在している。

標高約60mの最高部に本丸、その北麓に御殿のあった二の丸と三の丸が。

内堀をはさんで新丸などが置かれ、新丸の北側には大手門、黒門(西町口門)、鼠多門、石川門などがあった。

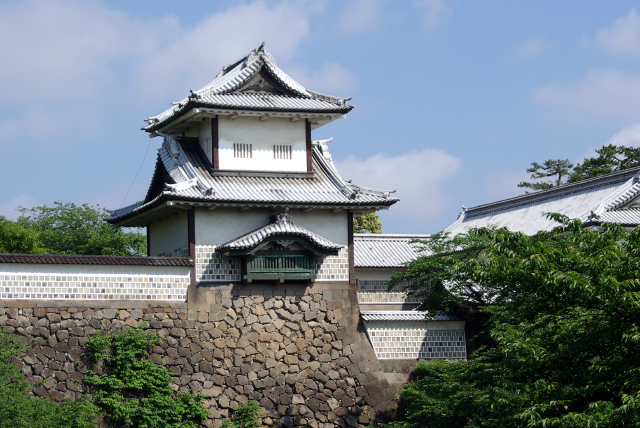

「石垣の博物館」と称される金沢城の石垣

金沢城の魅力のひとつは、間違いなく石垣である。

そのほとんどが、約8km離れた戸室山で産出したもの。

戸室山周辺には、石切り場や石引き道などの跡も残っている。

自然石を積みあげただけの石垣から、石を加工して隙間なく積まれた石垣まで、バラエティに富んだ石垣は「石垣の博物館」と称され、大手門の鏡石や土橋門の亀甲石、野面積みや打ち込みハギ、切り込みハギ、明治期に築いた谷積みなど、さまざまな技巧が見られる。

また、石垣をよく見てみると、○や△、□や卍などの刻印が掘られているものがあってその種類は200種類以上もあるらしい。

隣接する兼六園からの金沢城は、「石川門」から

石川門は、石川郡の方面を向いて立つのでその名があるとされる金沢城の搦手門だった。

金沢城公園の入場門は全部で5つ設けられているが、隣接する「兼六園」とあわせての観光に来た人は、兼六園の向かい側にあるこの石川門から入ってくる。なのでここが金沢城公園のメインゲートと言っていいのだろう。

石川門は宝暦の大火で焼失したが、11代藩主治脩(はるなが)の時代に再建され、国指定重要文化財となっている。

石川門をくぐると、「三の丸広場」でまず長い建物が視界に入ってくるが、この建物は実は3つの建物が連なったもので、内部で繋がっている。

左から「橋爪門続櫓(はしづめもんつづきやぐら)」「五十間長屋(ごじっけんながや)」「菱櫓(ひしやぐら)」となっており、金沢城公園の中で唯一入場料がかかる施設で、内部では様々な展示が見学できる。

近年再建された「菱櫓・五十間長屋」

近年再建された「菱櫓・五十間長屋」は一般的には多門櫓(たもんやぐら)と呼ばれ、主に武器などを保管する倉庫として使用されながら、非常時には城壁の機能を持ち合わせていた。

これは、石垣をよじ登ってくる敵を防ぐ役割を持つ石落としである。

菱櫓は高さ11.7mの石垣の上に建てられた3階建で、その名の通り建物のいたるところが菱形になっている。周辺を見張るという重要な役割を担っていたことから、死角を少なくして視野を広くするために菱形を用いたのだとか。

建物の平面をはじめ、建物に使われている100本の柱も菱形になっている。

橋爪門続櫓は抜群の見晴らし

「二の丸」の正門である「橋爪門」を見下ろす位置にあるのが橋爪門続櫓だ。

ここは三の丸広場から「橋爪橋」を渡り、二の丸へと向かう人々を見張るための櫓として重要な役目を担っていた。

つまり、橋爪門続櫓は抜群に見晴らしが良いということだ。

3階の窓にはガラスが入っていないため、石川門や三の丸広場、「鶴の丸休憩館」を上からガッツリ眺められる。

鼠多門と鼠多門橋(写真上)は、2020年に復元された。

鼠多聞橋は金沢城公園と尾山神社(金谷出丸跡)を結んでいるので、尾山神社へのアクセスが格段に良くなった。金沢城から移築して現存する尾山神社の神門(金沢城二の丸唐門)はぜひ見ておきたい。

鼠多聞橋から尾山神社へ

尾山神社は、加賀藩祖・前田利家を祀る神社である。

正面の三層楼門は明治8年の建築で、神社としては非常に珍しい和漢洋の三様式を混用した異色の門であり、国の重要文化財に指定されている。

第一層には戸室石(角閃安山岩)を用いて作られ、第三層は四面五彩のギヤマン張りで、もとは御神灯が点灯され、その放つ光が金沢の街を照らし、遠く日本海を航行する船の目標ともなった。

なお第三層目の上に設置された避雷針は、日本最古のものである。

また、旧金沢城の二の丸の唐門も必見。

明治3年以来旧卯辰山招魂社前にあったものを、昭和38年に尾山神社の境内地に移築した。

桃山風御殿建築の様式を偲ぶ貴重な建造物である。

金沢城は度重なる火災でそのほとんどが焼失したが、この門が幸い難をのがれたのは、唐門の二匹の竜が水を呼んだためと言い伝えられている。

「みるく王国」にある道の駅

道の駅「内灘サンセットパーク」は、南にある金沢城からアクセスする場合は県道200号線などを通って北に10km、 北の方角からアクセスする場合は「のと里山海道」の内灘ICから一般道を通って南に1km。

能登半島の付け根付近の海岸線沿いに細長く伸びる内灘町にあるオシャレな道の駅だ。

内灘町は、日本海の海岸線沿いに広がる砂丘地帯と、河北潟干拓地とで構成される町。 河北潟干拓地には多くの酪農家が入植していて、石川県の牛乳生産量の半分近くを内灘町が占めている。

駐車場には、満車とまでは至っていなかったが、かなりの台数の車が。

トイレは多分一つだと思うのだが、かなり小さなトイレだった。

休憩環境としては申し分ない(特にアベック死語w)

内灘町は「恋人の聖地」としても有名らしく、「サンセットブリッジ」「幸せの鐘」「ダブルハートのオブジェ」等々が聖地らしさを出そうと、無理くり?盛り上げている。知らんけど、興味ないし。

中でも本駅のすぐ近くにある「サンセットブリッジ」は絶景の夕日スポットらしい。

しかし、橋を渡る時は夕日などによそ見したら危ないな。

私ゃ、真昼間の方が安全だし、よっぽど好きですが。それが何か?

「ミルクサブレ」と「カレー」がやたら目立つ

道の駅の施設は、物産館、農作物直売所、そしてレストランと喫茶店。

喫茶店は普通の大きさだが、その他の施設はいずれも小さめ。 こじんまりとして、とにかくオシャレな道の駅だ。

道の駅の物産館で圧倒的な人気を集めているのが「内灘ミルクサブレ」。

内灘町がミルク王国であることにはすでに触れたが、そのミルクを使った内灘町の特産品が「内灘ミルクサブレ」である。

近隣金沢市の名物の「チャンピオンカレー」は、ウチの近く(明石)にもあるので知っていたが、この辺りにはカレーの名店が多いらしい。

だからだろう、「黒豆羽二重餅」「金箔あんころ餅」「のどぐろ煎餅」等の石川県特産品に負けない勢いで「はづ貴のきのこカレー」「米粉とおからのポンポンカレー」「しあわせカレー」「地鶏手羽カレー」「金沢和風カレー」などが販売されていた。

河北潟ジェラード、「堀他」のスイーツをガマン

レストランの主力は、麺類とカレー。

名物メニューは「ミルクバターラーメン」だが、これは金沢の中華の名店「菜香楼」が監修した内灘町の新グルメで、内灘町特産のミルクとバターを用いているというが、かなりクセが強そうだ。

無難に「帆立海老ラーメン」「海老天そば/うどん」「カツカレー」「中華丼」などで無難に済ませる手もあるかと。

喫茶店「みるくの森」はネスレ日本が経営する喫茶店。

なのでジェラード、ソフトクリーム、そしてネスカフェを。

なんと言っても名物は「河北潟ジェラード」。もちろん「ミルク王国内灘」のミルクを使って、濃厚で美味しいジェラードに仕上げている。

また、スイーツで有名な「堀他」の新しいショップHorita205 UCHINADA」があった。

値が気になる私はあまり食さないが本当は大好きなので、見るのが辛いw