上杉謙信の晩年の戦いの一つに、「七尾城の戦い」がある。

「七尾城の戦い」とは、能登畠山氏が居城とした巨大な山城「七尾城(石川県七尾市)」を舞台に、天正4〜5年(1576〜1577)にかけてのほぼ1年間にわたって繰り広げられた、上杉謙信と能登畠山氏の攻城戦である。

七尾城は「五大山城」に数えられる全国屈指の規模、具体的には南北約2.5キロメートル、東西約1キロメートル、面積は約252.6ヘクタールにもおよぶ巨大な城だったが、強固な惣構えが敵の侵入を阻み、そのうえ山麓から山頂までは曲がりくねった険しい山道を登らねばならないという、いわゆる難攻不落、攻めにくいことこの上ない存在だった。

ちなみに七尾という地名は、七尾城のあった山の七つの尾根(松尾、竹尾、梅尾、菊尾、亀尾、虎尾、龍尾)に由来していて、山の頂上から伸びる七カ所に尾根のそれぞれに郭があったことから「七尾」と呼ばれた。

旅に出ようとしていた矢先に起こったこと

「攻めにくいことこの上ない」と言えば、そう、私が両親の介護に明け暮れて自分の時間をすっかり失っていた時、「このままでは共倒れだ、第二の人生をもっと攻める時間を作らないと!」と、具体的には介護の体制を変えて何とか旅に出ようとしていた2024年1月1日に起こったのが、能登の大震災だった。

たちまちこちら(七尾城)へのアクセスは不可能になったわけだが、「被災地の人が地獄に突き落とされているのにお前は呑気に自分勝手に旅をするのか!」と、私が「旅」というものそれ自体に後ろめたさを感じ、躊躇し、結果的には旅のスタートをほぼ9ヶ月間自粛&延期することになった出来事でもあった。

七尾城跡には、上杉謙信が大好きな私としてはいち早く行きたかったが、能登の復興のために旅よりボランティア活動を優先しつつ、今か今かと待ち侘びて、何とか今日、七尾城跡を訪れることができた次第である。

一部個所は危険なため現在も閉鎖中だったが、2025年4月5日には大手道が仮復旧。

山麓の登山口駐車場から本丸まで歩いて登城できるようになって、また、七尾城本丸駐車場から本丸までの区間についても安全確認が取れたため、本丸駐車場へのアクセスも県道城山線を通って可能となっている。

七尾城跡の登り口には七尾城史資料館があり、登れば城山展望台もトイレも利用可能になっていた。

上杉謙信悲願の北陸制覇に立ちはだかった七尾城

上杉謙信は、武田信玄との死闘ばかりが注目されるが、信玄が没した後には積極的に西へ向かって兵を進めた。北陸侵攻も、永禄3年(1560)を皮切りに10度を超えていた。

一方、織田信長も、天正元年(1573)に越前の朝倉氏を滅ぼし、天正3年(1575)8月には越前一向一揆を殲滅するなど、北陸への圧迫を強めてきた。

謙信と信長は一時期、同盟を結んでいた。武田氏牽制のためである。共通する「強敵」に対峙するために、お互いを必要としたのだ。

しかしその信玄が亡くなると、加賀と能登はシンプルに上杉と織田の争奪地となっていく。もともと謙信には、信長が対武田への軍事協力になかなか応じてくれない不満もあって、謙信と信長の対決構図は必然だった。

織田信長との対決を決意した謙信は天正4年5月、加賀・越中の一向一揆と和睦し、6月に信長と断交。

越中・能登への侵攻を開始し、同年の8月末には越中の増山城、栂尾城、森寺城を攻略。9〜10月にかけて越中を平定し、信長との北陸覇権に先手を打った。

しかし、謙信の前に難攻不落の城が立ちはだかった。

七尾城である。

一進一退の攻防がおよそ1年も

七尾城を居城としていたのは能登畠山氏。

現在、「五大山城」に数えられ、国指定の史跡となっているほどの七尾城は、能登国の守護・畠山氏が16世紀前半に築いた。

下の写真はCGによる復元だが、山頂には畠山氏の華麗な御殿が建ち並び、城内には遊佐氏、温井氏、長氏などの重臣もそれぞれ屋敷を構えていた。

城の麓には城下町七尾が築かれて、城下町から一里にわたって続く町並みは「千門万戸」と謳われた。

応仁の乱で荒廃した都を逃れた京都の文化人たちは、そんな畠山氏の権勢を頼って訪れ、府中の義統邸や七尾城内の義総邸ではたびたび和歌や連歌の会が催され、「畠山文化」と呼ばれる京風文化が花開いて、畠山氏は我が世の春を謳歌したのである。

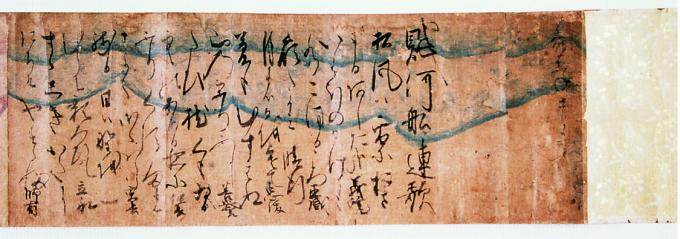

文明15年(1483)賦何船連歌(県指定文化財七尾市蔵)

しかし盛者必衰。

天文20年(1551)ごろから「畠山七人衆」と呼ばれる重臣たちに実権が移り、畠山氏当主はほぼ傀儡と化していく。

謙信は石動山城に本陣を置いて、城は難攻不落でも内部の人心に乱れのある七尾城を包囲し、畠山軍は七尾城で籠城体制に入った。

織田軍との決戦待たずに攻略

「軍神」と呼ばれる謙信も、難攻不落の要塞を落とすのは容易ではない。

戦況は膠着し、謙信は能登で越年した。

年が明けて天正5年、謙信は矛先を変えて、能登半島北部に侵攻した。

富木城、熊木城、穴水城などの諸城を次々と攻略し、上杉の将を配置していく。これによって七尾城は完全に孤立した。

七尾城の危機に、親織田派の長続連は信長へ使者を送り、救援を要請した。

信長は受諾し、8月8日、柴田勝家を大将とする軍勢を加賀に送った。信長にとっては七尾城の存亡はともかく、これ以上の謙信の進出を防ぎたかっただろう。

だが、能登・加賀の門徒たちが謙信の味方になっているため進軍はままならず、9月に入っても織田の援軍は到着しなかった。

そんな状況で、謙信は次の一手を打つ。親上杉派の遊佐続光に、内応を呼びかける密書を送ったのである。「内応すれば、畠山氏の旧領および、長一族の地を与える」と。

この持ちかけに、七尾城内は意見が割れ、ついにクーデターが起こる。そして、親上杉派の遊佐続光手引きによって、謙信の軍勢は一気に七尾城に雪崩れ込んだ。

どれほど堅固な城であろうと、中の人間の裏切りの前には無力化する。

その日のうちに七尾城は陥落した。

ここに「七尾城の戦い」は幕を下ろし、169年の長きにわたって能登に君臨した畠山氏は滅亡したのである。

悲願の越中・能登平定半年後の悲劇

七尾城陥落の余韻に浸る間もなく、謙信は9月17日には能登南部の末森城を攻略。

さらに上杉軍は、23日に手取川で、上杉の進出を阻もうとする柴田勝家ら織田軍にも大勝した。

これが世に有名な「手取川の戦い」である。

謙信は26日に、手中に収めた七尾城の普請に取りかかった。

このとき七尾城に登城した謙信は、その絶景に感嘆し、こう書き残している。

「聞きしに勝る名地で、加賀・越中・能登の要にあり、要害は山海相応し、海や島々も、絵にも画けない景勝」と。

しかし、越中・能登平定は束の間の喜びだった。

約半年後の天正6年(1578)3月9日、謙信は春日山城で倒れた。

そして意識不明のまま、4日後の13日にその生涯を閉じてしまう。

享年は奇しくも、本能寺で没した信長と同じ49歳だった。

ライダーたちに人気の道の駅「いおり」

道の駅「いおり」は、七尾城跡の4km西、石川県七尾市庵町の国道160号沿いにある。

富山湾を挟んで立山連峰を一望できる美しい景観で知られる道の駅である。

隣接する海水浴場はH29年度より休止していて、道の駅も廃用が検討されたようだが、ライダーの利用が非常に多いため道の駅は継続している。

駐車場は、バイクと車が半々。車も50台分以上停められる広いスペースが確保されている。

トイレは道の駅のオーソドックスなスタイル。

休憩環境としては、すぐそばの海岸を含めると広大だ。

買い物は「灘わくわく市場」で

奥には食堂や観光案内があったサービスステーションが見えるが、平成29年に閉鎖している。

「灘わくわく市場」という小ぶりの売店があるが、これは道の駅開設当初から現在も続いている「地域特産品直売施設」。地元で採れた季節の野菜も並んでいる。

店内では他に、地元のお菓子、地元の団体による手作りのお漬物、発酵食などが売られている。

一番人気は七尾の名菓「ゆずの味噌饅頭」。