もう完全に仕上がった二人。

「さあ、4軒目、行こう!」と言いながら、すでに耕三の足取りは危ういものになっていたし、すっかり眠たそうな顔にもなっていたのだが。

フィリピンパブの前に差し掛かった瞬間、耕三は突然蘇った。

その表情は、一緒に台湾の街を歩いた20代の、あの時の耕三ではないか。

突然見開いた眼には生気といやらしさが宿り、心なしかズボンの前もにわかに、立派に膨らんだように見えた。

「ここ、行こうぜ!」と耕三。

「いや、俺はちょっとこういうのは苦手で」と私。

フィリピンパブは、私が決して入ってはいけない場所なのだ。

何を隠そうハゲを隠そう、私の父親の4人の兄(つまり叔父たち)が戦死したのはフィリピンのミンダナオ島およびその沖であったこと。ただ一人生きて帰ってきた叔父から、4人の戦死のこと、そしてミンダナオ島そのものの悲しい歴史を、その叔父が死ぬまで聞かされていたからだ。

興奮してもう店に入る気満々の耕三に、ちょっとだけやぞ、と私はついて行った。

このあと、あまりにも悲惨なことになるとは。

すでに地雷を踏んでしまった耕三はその時、何もわかっていなかった。

フィリピンで戦死した4人の叔父と私

まず、フィリピンと私のことについて話さなければ、この後の展開がなぜそうなったのかわかるまい。

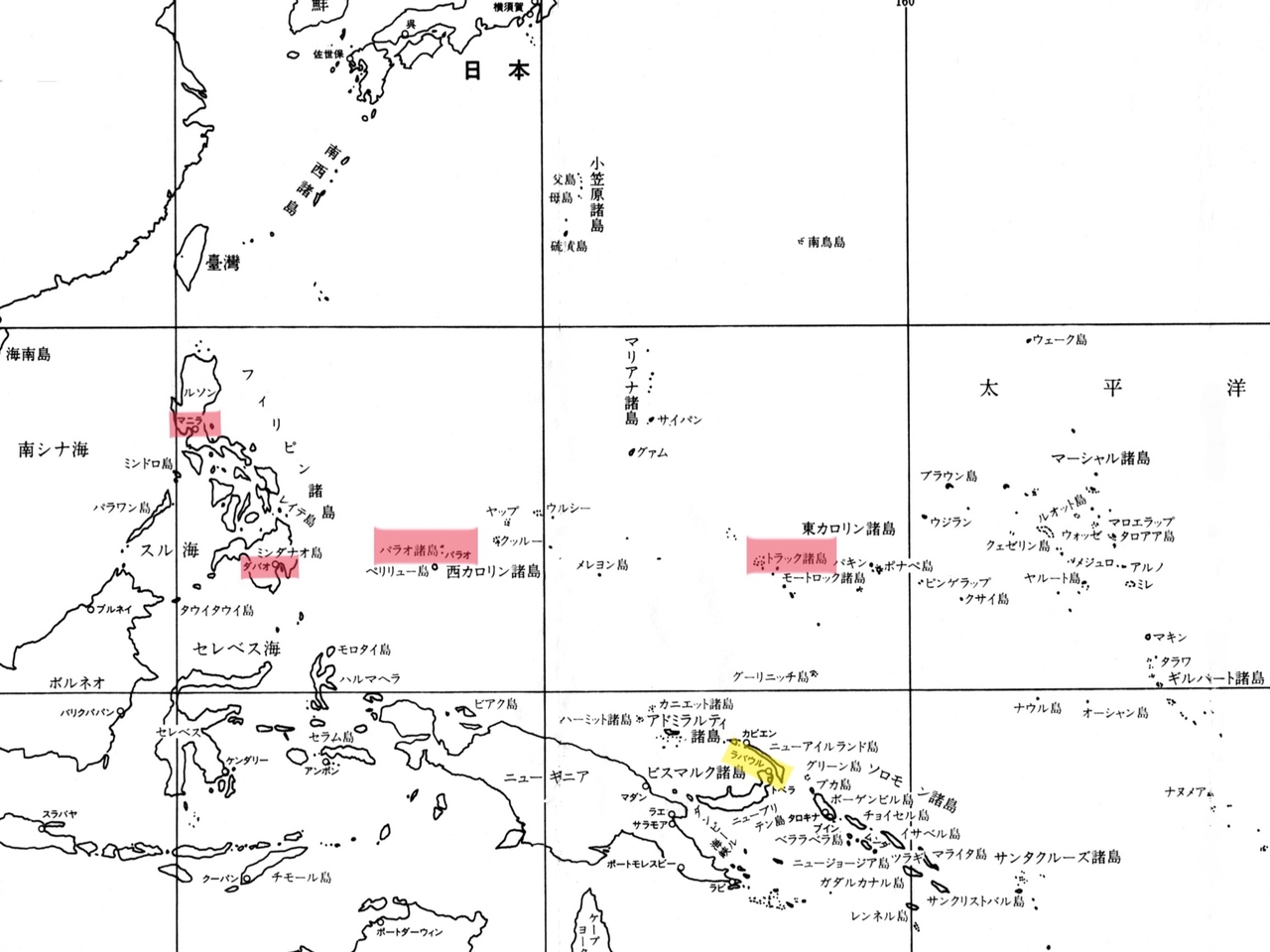

ご存知、太平洋戦争は、日本軍の奇襲攻撃(昭和16年12月8日)に始まって当初は日本の快進撃があったが、ミッドウェー海戦(昭和17年6月5日)でその勢いが止まり、ガダルカナル島失陥(昭和18年2月)からは完全に守勢に転じた。

我が国連合艦隊は反撃を期して、国際連盟によって統治を委託されていた西太平洋の赤道付近に広がる島々にいた。現在の北マリアナ諸島、パラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦である。

そのパラオに米機動部隊が来襲したのは、昭和19年3月30日から31日のことだった。

旗艦「武蔵」以下、我が国連合艦隊の主力は洋上に退避して危うく難を逃れたが、出港準備の遅れたその他の艦船は34隻が撃沈され、パラオにいた零戦32機も敵の第一波空襲で壊滅。サイパンから応援に駆けつけた零戦隊も、空戦と敵の爆撃とで57機全機を失った。

パラオに敵上陸の兆しありと判断した連合艦隊は、司令部を旗艦「武蔵」から日本海軍基地のあるフィリピン・ミンダナオ島のダバオに後退させることに決め、叔父たちはその後退に従ってダバオ(フィリピン・ミンダナオ島)に入った。

そして、昭和19(1944)年9月9日から10日にかけて、ここで叔父たちはアメリカ海軍機動部隊の艦上機による大空襲を受けたのだ。

叔父たちが所属していたミンダナオ島防衛を担当する海軍部隊はさらにルソン島のマニラに後退するが、そのセブ基地も9月12日、敵機の急襲を受けた。

4人の叔父の誰がどこで戦死したかは定かではないが、一人沈められた戦艦から奇跡の生還を果たした叔父は、この2度の戦闘で4人とも死んだのだと、私に話した。

私の母もフィリピンの残留孤児の苦労は少しわかる

また、フィリピン南部ミンダナオ島の中心都市、ダバオとその周辺地域には、国籍がないまま長年フィリピンで暮らし、今日に至るまで日本国籍を求め続けてきた人たちがいる。「残留孤児」だ。

私の母親は89歳だが、0歳の時に父親が戦死した、戦災孤児同然だったため、私はフィリピンの「残留孤児」たちのことが人ごととは思えないわけである。

今年86歳になったペラヒア・ディアモナさん、日本名、星子ハルコさんも、フィリピン「残留孤児」の一人だ。山の斜面に建てられた、水道もガスも無い家に、彼女は戦後80年間暮らしてきた。

ハルコさんの父親は日本人。問題は、いったいなぜ、日本人と認められずに無国籍の状態で山奥に暮らすことになってしまったのかである。

ハルコさんが暮らすミンダナオ島に日本人が移民を始めたのは、いまから120年以上前の明治時代末期(1903年)である。移民した日本人が未開のジャングルから開拓したダバオ一帯は、軍需物資で船のロープの材料となる麻の生産地として栄え、戦前には最大で2万人を超える日本人が暮らし、東南アジア最大の移民社会が築かれていた。

日本からの移民の大半は男性で、現地のフィリピン人女性と家庭を持った。熊本県出身のハルコさんの父親もその一人だった。戦前にフィリピンに渡った父親は、麻の栽培と漁業で成功。フィリピン人の妻との間に9人の子どもたち(ハルコさんは7番目の子)をもうけ、子どもたち全員を日本人として育てた。家族の会話は日本語で、経済的にも不自由のない生活であったそうだ。

ところが太平洋戦争が、一家から全てを奪い去る。

ミンダナオ島で、日本軍はアメリカ軍とフィリピンゲリラとの間で激しい地上戦を繰り広げ、ハルコさん一家は戦禍に巻き込まれ、父親は日本軍に通訳として協力することになる。家の近くの海辺には日本軍の駐屯地があり、日本兵は、フィリピンのゲリラだと疑われる現地住民をハルコさんの現地語が話せるハルコさんの父の元へ連れて来ては、調べていたという。

当時はゲリラと疑われれば、簡単に処刑されるのが普通で、日本人とフィリピン人は互いに憎しみを深めていったのだ。

戦火がいよいよ迫ると、ハルコさん一家は山奥へ避難。先住民のもとでかくまってもらいながら避難生活を続けたが、いよいよ終戦間近、家族の命を守るため、ハルコさんの父親はアメリカ軍に投降することを決意。一家は捕虜となり、日本人を集めた収容所へ入ったのである。

つらい収容所暮らしの先に待っていたのは、家族の離散だった。

ハルコさんの父は子どもを全員日本へ連れて行きたかったが、アメリカ側から許可されなかった。結局、父親と、当時15歳の年齢に達していた3人の兄と姉だけが日本に強制送還された。

「別れのとき、父は泣いていた。そして、私たちに振り向くことなく去って行った」とは、ハルコさんから消えることのない記憶である。

こうして、母親とハルコさんら幼い子ども6人はフィリピンに取り残され、国籍のない「残留日本人」となったのだ。

憎しみ、偏見と差別の中で隠れて生きた戦後

外務省の調査によれば、戦後に日本人の父親と離れ離れになり、フィリピンに取り残された子どもの数は少なくとも3800人。

こうした子どもたちは、フィリピンに多くの犠牲をもたらした敵国の子どもとして、偏見や差別の中で生きることを余儀なくされたのだ。

ハルコさん一家も戦後、自宅を焼き払われ、なけなしの財産は全て没収された。こうして、日本や父親とのつながりを示すものは全て処分し、学校にも通えず、食事も満足にとれずに山奥に身を隠す長い長い日々が始まったのだ。

父親と別れて10年後。困窮の中でハルコさんの母親は心臓の病を患い、50歳で亡くなった。残された子どもたちの生活は兄と姉が農業で支え、ハルコさんたちはなんとか生き抜いてきた。

当時のフィリピン人は、多くのフィリピン人を処刑した日本人の血を引く人を憎んでいたが、フィリピンで反日感情が和らぎはじめたのは、日本からの経済支援が本格化した1980年代に入ってからのことである。

その後、外務省の調査が行われたが、それは人数を把握するためだけのものであり、残留日本人を日本人と認めることはなかった。国籍を持てないこと自体、人権としてあり得ないのにである。

たとえ日本人と認められても、フィリピンの残留日本人が国から補償や支援を受けられるということでもなかったが、ハルコさんたちは国籍がないまま死んでいくことが何より辛かった。

フィリピンに残された6人のきょうだい。左から3人目がハルコさんだ。

子どもの国籍をめぐって、かつて日本とフィリピン両国の法律では「父系血統主義」がとられていた。

つまり、父親が日本人であれば、子どもも自動的に日本国籍となったのだ。しかし、ほとんどの残留日本人は父親との父子関係を証明することができなかった。それは戦後、迫害や差別を恐れて、日本人の父親とのつながりを示す書類や写真などを全て焼き捨て、隠れて生きることを余儀なくされたからに他ならない。

残留日本人の多くが無国籍状態に置かれることになった背景には、こうした悲しい歴史があるのだ。

耕三が母国語を話せるインドネシアの歴史

ちょうど2年前。2023年6月、天皇皇后両陛下がご即位後、新型コロナウィルス感染症によるパンデミックの影響で止まっていた海外友好親善を目的とした訪問の最初の国として、インドネシアを訪問された。

大々的にニュースで取り上げられたので、ご存じかとも思うが、ちょうどこの年は、日本とインドネシアが友好条約を締結して65年の節目の年であった。

皆さんご存じ、生存年代がおよそ100万年前とされる“ジャワ原人”の化石が発見されたのは、インドネシアのジャワ島だ。それから100万年の歴史は端折って(笑)、多民族国家であるインドネシア共和国に国のまとまりが生まれたのは比較的新しく、厳密には第二次世界大戦後の独立戦争を経てということになる。これより前、この地域が初めてひとつの政治体として統一されたのは、17世紀に建設が始まり20世紀初頭に完成をみた「オランダ領東インド会社」の時代が最初。これも皆さん、中高の歴史の教科書を定期テストや大学受験前に丸覚えしたのではないだろうか。

オランダはこの植民地政策を転換し、現地住民の福祉・教育向上と、本国から植民地政府へ権限委譲をすすめる政策がとられたことをきっかけに、ごく一部に高等教育を受けた親オランダ的な学生たちがいて、その中から民族の独立を志す若者が現れ始める。

第一次世界大戦を経て、独立を目指す大衆組織サレカット・イスラームが設立され、独立と社会主義を掲げるようになるが、主流派と共産派が対立。暴動と弾圧を繰り返し、民族主義運動は、初代大統領となるスカルノが1927年に結成したインドネシア国民党などにより担われることになった。

話は逸れるがスカルノの名は、デヴィ夫人として皆さんご存知デヴィ・スカルノの「スカルノ」である。夫人は日本生まれでインドネシア国籍。インドネシアのスカルノ元大統領の第3夫人。2025年に政治団体・12平和党を結成し代表を務めており、なかなか日本でも「露出」が減らないしぶといタレントだ。

話を戻そう。

1928年のインドネシア青年会議によって「青年の誓い」が採択され、それがインドネシア民族主義運動は頂点を極める。これにより、インドネシアがただ一つの祖国であり、ひとつの民族であり、耕三が喋れる「インドネシア語」という統一言語を使用すること、及び独立を達成するという決意を内外に示したのであった。

第二次世界大戦とインドネシアでの日本軍政

太平洋戦争(大東亜戦争)最中の1942年2月、日本軍の侵攻によってオランダ植民地支配体制は崩壊した。石油をはじめとする天然資源の確保のために現地住民の協力を得る必要があったため、日本軍はインドネシア人に対する緩和政策を実施する。オランダによって捉えられ、流刑先にあったスカルノ氏やハッタ氏らの民族主義運動の指導者が開放されたのはこの緩和政策の結果であった。

併せて日本は、オランダ支配下で迫害されていたイスラム教の存在を認め、イスラム教徒による活動の自由化、オランダ語による初等教育・高等教育をインドネシア語と日本語による教育へと変更した。

その後日本はインパール作戦に失敗。戦況の悪化とともに、日本はインドネシアの独立を認める方針へと変更。その後、1945年8月19日に、スカルノ氏とハッタ氏による独立宣言を日本政府は認めたのであった。

終戦と、インドネシア独立戦争

しかし1945年8月15日、日本がオランダを含む連合国軍に降伏すると、念願の独立が反故となることを恐れたスカルノ氏ら民族主義者は終戦の翌々日の8月17日にインドネシアの独立宣言を発表。スカルノ氏が大統領に選出された。

しかしやはりオランダはこの独立宣言とスカルノ氏の大統領就任を無効とし、独立を目指すスカルノ氏等の民族主義者及びインドネシア軍人と、植民地支配再開を期して戻ってきたオランダ軍との間で4年間に及ぶ「インドネシア独立戦争」が勃発した。

独立を目指す人々の戦意は高く、この独立派には軍事教練を行っていた日本軍人が約2,000人も加わって、訓練や武器の補給に尽力した。この日本人の半数は戦死。しかし命を投げ出してインドネシアの独立をサポートしたことが、インドネシア人の親日感情の根底にあると思われる。

すでに触れた一昨年の天皇皇后両陛下のご訪問では、お二人はこの戦死者が祭られているカリバタ英雄墓地で黙とうをささげられ、花をお供えされたのである。

独立後のインドネシアには耕三活躍のチャンスがいっぱい

その後1949年12月、ついにオランダは正式にインドネシア連邦共和国の独立を承認。1957年には、インドネシア国内に残っていたオランダ人は追放された。

スカルノ氏は「民族独立の父」としての地位、カリスマ性はもっていたが、特定の支持基盤がなく、インドネシア共産党に接近するなど、政局は非常に不安定だった。

日本が高度成長真っ只中の1960年代半ばにはインドネシア国内の経済状況は悪化。インフレによる物価高が民衆の生活を苦しめはじめ、国民の間ではスカルノ氏と共産党に対する不満が高まっていく。このような中でクーデター未遂事件が起こり、これを鎮圧した国軍のスハルト氏が実権をスカルノ氏から奪い、スカルノ氏は終身大統領の地位からも追われたのだった。

その後スハルト新大統領は、反共産の姿勢を明らかにし、西側諸国に接近。規制緩和と開放経済体制を旨とする経済再建策を打ち出す。スハルト氏は着実に政権基盤を安定化させ、同時に経済を発展させる「開発独裁」を進めていった。

耕三がインドネシア語を学んだのは、インドネシアの経済発展を創り出し、30年の長きにわたって続いたスハルト政権下でインドネシアで何をか為さんと決意したためだと思っていた。彼にはとんでもないチャンスがあった。が、本人にそんな「気概」も「目的意識」も、まったくなかったようである(笑)

日本とインドネシアの長く深い経済的な繋がり

日本とインドネシアの関係においては、上述のインドネシア独立に日本が関与したという歴史的背景

と、民間ベースの経済協力の側面が両輪だろう。

戦後日本のインドネシアへの経済協力は、特に人材育成や経済社会のインフラ開発に特化。日本はインドネシアが好調な時期も困難な時期もODA等を通じての支援を続けてきた。

1997年8月以降のアジア経済危機の際にも、日本は特別円借款や債務繰り延べ等の支援を実施し、インドネシアの国の危機克服を経済面で支援している。

2000年代までの50年間の最大の日本の国別ODA供与先は、貨幣価値等も考えるとインドネシアが第一位だろう。また、2004年12月のスマトラ沖大地震・インド洋津波による被害からの復興のために、日本は6億4千米ドルもの支援を実施。このように、インドネシアにとって日本は最大の援助国であり、日本にとってインドネシアは最大規模の援助供与先であり続けている。

耕三は、こうした両国の歴史の中で、もしリクルートではなく伊藤忠商事に入社していれば、それこそインドネシアに銅像が立っていたかもしれない。そう思うと残念で仕方がない(笑)

ただ、開催予定であったU-20のサッカーワールドカップの開催地であったインドネシアがその権利をFIFA(国際サッカー連盟)に剥奪されたのは記憶に新しい。

理由は明確。

イスラエルとインドネシアは国交がなく、イスラム国家として根強い反イスラエル感情を、FIFAが良しとしなかったから、その一点だ。

日本も、西側諸国の一員としては、やはりインドネシアの「宗教問題」には気を配っていくべきだろう。

日本とインドネシアとの友好的な関係はともかく、日本とフィリピンとの関係はまだまだ微妙である。

こうした前提があっても、耕三は私を半ば強引に、歴史認識も全くないアホな日本人が鼻を伸ばして来店するフィリピンパブの店内へと引っ張っていったのだ。

じっと我慢の4軒目、フィリピンパブ

店内には若者たちもいたが、ショーでお尻を振って挑発する女の子たちに、鼻の下を伸ばしてかぶり付かんばかりの老人たちがたくさんいた。

特攻に散っていった英霊たちの子ども世代、つまりは団塊の世代と思われた。

すでに、私の心は穏やかではなかった。

ショーが始まっても嬉しそうではない私に耕三は言った。

「おい、一生懸命踊っている彼女たちを見てやれよ!日本にやってきて、一生懸命踊ってるんやぞ!」

「いや、うちの娘もダンスやってたが、若い女の子がパンツをジジイたちに見せて腰振って、とても正視に耐えんよ」

そこにやってきたのが、一人の女性。奥村のお気に入りの女性だった。

「おお、紹介するわ。この人はな、ミンダナオ島から来てるんやぞ」と耕三。

「ミンダナオですか?その節は、誠にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と私。同時に「なんでよりによって(叔父4人が戦死した、そして現地の人たちを処刑した、何より戦災孤児ハルコさんたちが虐げられた)ミンダナオなんや?」と心の中で呟く私がいた。

鼻の下を伸ばした団塊世代のエロジジイにもなんとか構わず絡まず、嬉しそうな耕三をしばし見守って、私たち二人はようやくフィリピンパブを後にした。

すっかり耕三は上機嫌。

フィリピンパブで地雷を踏んだことに、全く気づいていなかった。

「もう一軒行こう!仕上げや、仕上げ!」

地雷が大爆発した5軒目のバー

「なんか、不機嫌そうやな?何がそんなに気に入らんのや?言いたいことがあったら言えよ。なあ、なんでも言えよ、隠し事なしや」

5軒目のバーで、冴えない顔の私に、耕三がそう言った。

そりゃあそうだ。耕三にしてみれば、せっかく良かれと思って、私が喜ぶとでも思って、フィリピンパブで接待したつもり。それが不機嫌な顔をされては、たまったものではないわけで。

さっきの店でせっかく我慢したのだ。

あと少し、ここでも我慢すればよかった。

「ほんまに、言うてええんやな、なんでも」

「ああ、なんでも言え言え」

長々と書いた前段のことを、つまり多くのミンダナオ島民を処刑した日本兵のこと、お前の気に入っているあの子のお爺さんとかひい爺さんとかはフィリピンゲリラとして日本兵に処刑された人かもしれんこと。そうした中にいて戦死した私の4人の叔父たちのこと、戦災孤児として国籍すら無くしたハルコさんのこと、そしてついでに「お前はインドネシア語をマスターしておきながら歴史は知らんてか?なんちゅう体たらくや!情けない」と、私は一気に耕三に捲し立てた。

ブレーキを外した私の言葉の暴力は、マシンガンの威力がある。たちまち耕三は蜂の巣となった。

本来なら、喧嘩別れの流れである。

同期の絆、どんだけ太いねん

しかし、同期はいい。

修羅場はこれまで何度も乗り越えてきた、そんな強い絆は、この程度のことでびくともしないのである。

「今日は本当にありがとう。めちゃくちゃ楽しかったわ。明日、ああもう今日やな。選挙行けよ!」

「ああ、もちろん。選挙行って、それからさっき会ってもらった長女と旦那、そしてたくさんいたやろ、ポーランドの友人たち。彼らがうちに来て、ホームパーティや。それにしても飲みすぎた。俺はね、お前が本音で喋ってくれて、嬉しいのよ。今日はここでお開きやけど、これからも頼むで!」

耕三はそう言い残して、タクシーに乗って帰って行った。

大酒飲みの私は、一人さっきバトルをした店に謝りに戻ってカクテルを飲み、その後、猛烈にお腹が減ってきたので締めの「お好み焼き」もしくはラーメンを求めたが、流石にどこも店じまい。

それでも休みの前、空いている店はある。私は「良さげ」な店を求めて繁華街を彷徨い歩いた。

お、すしざんまいの社長や。この人、なんと15才で航空自衛隊第4術科学校生徒隊に入隊して21歳まで6年近くケツ割らずに所属した根性がすごいな。でも、寿司はあんましうまくないから、やめとこ。

う〜ん、この店は、何倍飲んでも生ビール299円の、円の上に小さく1杯と書いてある、この客の引き方が気に入らん(笑)。

そして、最後の6軒目を決め、しつこく酎ハイをがぶ飲みしながら、締めの「つけ麺、超大盛り」、写真の量を完食したのだった。

「せっかく耕三と、柄にもなくグルメしたのに、最後がこれでは台無しやな〜」

利害も忖度も詭弁も駆け引きも何もない、ただただ互いの人生から湧き出してくる本音だけを交わした一夜だった。

6軒目の店を私が一人で出た時、広島の空は、もう白み始めていた。