「加賀百万石」という言葉は、誰もが聞いたことがあるだろう。

江戸時代においては、藩の大きさは米の収穫高つまり石高(こくだか)で表されていた。

とびきり大きな藩であった加賀藩は、慶長19年(1614)、国境の守りを固めるために領境の数か所に関所を設けたが、境関所もその一つである。

越後に通じる親不知の難所を控え、交通の要所を押さえるように国境に設置されたものだったが、歴史的には南北朝時代の抗争で新田や名越、戦国時代には上杉や椎名・佐々等の武将たちが、国境の攻防にしのぎを削る合戦の拠点となっていた場所だった。

やがて前田氏が新川郡を領有し、境関所を設けるとこととなったのだ。

境関所は加賀藩の関所でも最大のもので、有名な箱根の関所の2倍に近い装備を持ち、小さな城ほどの武力があったと言われる。

施設は、海辺や海上渡航を改める「浜御関所」、北陸道通行を改める「御関所」、海上を見張る「御亭」(おちん)、藩主の宿舎「御旅屋」など。

奉行・与力・足軽・小者等約30名が常時配備され、昼夜交代で軍事目的と領内住民取り締まりの通行人改めなどに当たっていたという。

明治2年(1869)に廃止されるまで、全国でも最大級の規模を持つ関所だった。

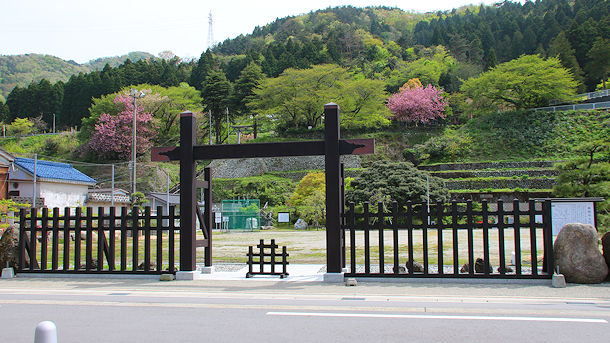

現在、復興された「御亭」、若者等創作活動施設「関の館」の前に石碑、中に歴史資料展示室がある。

道の駅へのアクセスは、いちびらずに

道の駅「越後 市振の関」は、この「境関所跡」から県境を流れる境川を挟んでほんの1キロほど東。

「境関所跡」は富山県だが、道の駅「越後 市振の関」は新潟県である。

北陸自動車道の親不知ICから国道8号線を西に7km、或いは北陸自動車道の朝日ICから国道8号線を東に10km、 新潟県北西部の糸魚川市にある。

「市振」が転訛して「いちびる」という言葉が使われるようになったが、語源は魚市場だった雑喉場(ざこば)で行われていたセリ市にある。

『守貞漫稿(もりさだまんこう)』に、「大坂も雑喉場問屋へ漁村より贈る。問屋にては、一夫台上に立ち、魚籃一つ宛を捧げ、さあなんぼなんぼと云ふ。(中略)此時、大坂市中魚賈群集し、欲するところの価を云ひ、其中貴価なる者に売与す。これを、市を振ると云ふ」とあり、セリ市でやかましく騒ぎ立てることから「いちびる」という言葉が生まれたことがわかる。

日本最大規模の境関所をつくった加賀藩も、今風に言えば「ずいぶんいちびっていた」ようだ。

ところで、道の駅「越後 市振の関」へのアクセスは、できれば西から向かうのがいい。

というのも、本駅より東側は親不知・子不知と呼ばれる交通の難所だからだ。トンネル内でも急カーブが続くので、いちびって東側からアクセスすると後悔するかもしれない。 西側からのアクセスの方が、運転ははるかに楽である。

駐車場、トイレ、休憩環境をチェック

駐車場は、日本海の海岸沿いに山が迫っていて、どうしても細長いレイアウトとなる。東西にずいぶん長細い駐車場だ。明らかに仮眠中のトラックを除けば、施設に近いところから車は停まっていく。

やはりトイレの前あたりに駐車する人が多い。

トイレは、綺麗に掃除していただいており、気持ちよく使わせていただいた。

休憩施設としては、屋外も施設内も十分なもの。

海岸沿いを走る「えちごトキめき鉄道」越しに、日本海を眺めるのもいい。

道の駅の中心はヤマザキショップ

道の駅の施設は、屋根が平らな平屋建ての建物。壁は赤とオレンジのストライプ模様に「Y」の文字。これはコンビニの「ヤマザキショップ」だ。

お弁当、スイーツや日用品が売られているコンビニだが、道の駅のコンビニだけあって普通のコンビニとは違い、地域の特産品も販売されている。

例えば、コンビニの一角には翡翠コーナーがあり、翡翠の原石や翡翠のアクセサリーが販売されている。翡翠アクセサリーの値段はどれも万は下らない。

コンビニの外にも糸魚川ヒスイの専門店?があったが、ここは閉まっていた。

物産館

コンビニの中の「お土産コーナー」、ここが道の駅的には物産館ということになる。ここは新潟県と富山県の県境付近なので、両県の特産品が置かれている。

たら汁定食が名物の食堂

コンビニの横には食堂がある。

定食類、丼物、カレー、ラーメン、うどん、そばなど一通りあるが、せっかくなら名物で圧倒的一番人気の「たら汁定食」がおすすめだ。

「富山名物ますの寿し」と書かれた古いコンテナショップ?

かつては相当いちびっていたのだろうか。